Googleマップで匿名の口コミ投稿者(犯人)を特定する方法

Googleマップの口コミは、Googleアカウントを保有しているユーザーであれば誰でも投稿できるものです。

ユーザーの「生の声」が閲覧できるというメリットがある反面、ビジネスオーナーにとっては以下のデメリットを感じている方も多くいらっしゃいます。

・事実無根の内容が投稿される

・削除申請で口コミが削除されても、同じ口コミの投稿が繰り返される

・競合他社による口コミが強く疑われる

このような悪質な口コミに対しては、投稿者特定(犯人特定)が強力な手段となります。投稿者特定に至れば、本人に対して削除を要請したり損害賠償請求といった法的手段を講じる道が開けます。

そこでこの記事では、Googleマップの口コミ投稿者個人を特定する方法について解説したいと思います。

口コミ投稿者を特定する方法

口コミの投稿者を特定するには、Google社に対して(投稿に使用された)アカウントに関する情報の開示を求めることになります。

ただし、プライバシー権や個人情報保護の観点から、Google社に情報開示を単にお願いするだけでは情報は開示されません。

情報が開示されるのは、裁判所の判断がある場合にほぼ限られます。

そのため、投稿者特定を目指す場合は、開示請求の裁判手続を実施する必要があります。

投稿者を特定するための開示請求の種類は、大きく分けて次の2種類があります。

投稿者特定のための裁判手続

① 発信者情報開示請求(日本法)

② ディスカバリー制度(米国法)

以下、それぞれについて解説します。

① 発信者情報開示請求

Google社は米国企業ですが、日本法に基づく「発信者情報開示請求」の手続でも投稿者特定を目指すことができます。

発信者情報開示請求による投稿者特定までの流れ

開示請求の裁判の申立がなされると、Google社から反論がなされることが一般的です。その後裁判の期日が開かれ、必要であれば更にこちらが反論を行う、という形で裁判所での審理が進みます。

開示請求の要件を満たしていると裁判所が判断する場合、Google社に対して開示を命じる決定が発令されます。これに基づき、Google社はログイン時IPアドレス等の情報を開示します。

IPアドレスだけでは投稿者特定には至りません。投稿者を特定するためには、そのIPアドレスを割り当てた経由プロバイダに対して更に開示請求(契約者の氏名・住所等)を行うことが一般的です。

この開示請求も裁判(通常訴訟)で行われることがほとんどです。

開示請求の要件を満たしていると裁判所が判断すれば、経由プロバイダに対して開示を認める判決が言い渡されます。

これに基づく情報開示を受けることで、投稿者特定に至ることが一般的です。

発信者情報開示請求を選択するメリット・デメリット

発信者情報開示請求を利用する場合、日本での裁判となるため費用はある程度抑えることができます。

一方、日本の裁判所は特にGoogleマップの口コミについて権利侵害を認めるハードルが非常に高くなっている印象です。(強い表現の口コミであっても、「単なる利用者の意見だ」という理由で権利侵害を認めないというパターンが多いように思われます。)

Google社側もかなり強く反論してきますので、裁判所における審理はハードなものとなることが多い印象です。

そのため、発信者情報開示請求は口コミの内容が嘘の事実であることがわかる確実な資料がある場合に選択すべき手段ということがいえます。

② ディスカバリー制度

ディスカバリー制度の概要

米国にはディスカバリー(Discovery)という制度があります。

これは、相手方や第三者の支配下にある文書や証人等について開示を求めることができる証拠収集の手段です。

ディスカバリーの根拠条⽂は、合衆国連邦法典第28編の§1782(a)にあり、日本の裁判⼿続の当事者や提訴予定者は、このディスカバリーを利⽤し、⽶国にある証拠を収集することができるとされています。

ディスカバリーによるによる投稿者特定までの流れ

まず日本の弁護士が、口コミの違法性を説明する文書を日本語で作成します。

作成した書面は米国の裁判所に提出することになりますので、文書を英語に翻訳することが必要です。

日本で作成・翻訳した書面を米国弁護士に送り、現地でのディスカバリー申立を依頼します。

米国裁判所が申立内容を審理し、申立を認める場合は「Subpoena(サピーナ)」が発行されます。

「Subpoena(サピーナ)」がGoogle社に送付されると、同社から情報が開示されることが一般的です。

ディスカバリーを利用するメリット・デメリット

ディスカバリーのメリットは、日本の裁判手続によるよりもGoogle社から開示される情報が豊富という点です。ディスカバリー制度を利用した場合、メールアドレスや各種IPアドレスのほか、電話番号やクレジットカードの名義まで開示されることがあります。

(日本の裁判手続では、クレジットカードの名義までは開示されません。)

開示される情報の範囲はケースによって異なりますが、内容によっては投稿者個人の特定はほぼ成功するというケースも多くあります。

また、開示が認められるハードルが日本の裁判所よりも低い場合が多いことも、ディスカバリー制度の大きなメリットということができます。

もっとも、米国裁判所への申立てが必要ですから、文書の翻訳や米国弁護士の協力が不可欠です。この点で、費用がやや高額になるという点はデメリットということができるでしょう。

まとめ

Googleマップの口コミの(レビュー)で誹謗中傷・営業妨害を受けた方にとって、投稿者個人の特定は抜本的な解決につながる強力な手段ということができます。

当事務所では、これまで日本の裁判手続や米国のディスカバリー制度を利用することで、口コミ投稿者個人の特定に成功した実績が多数ございます。

Googleマップのクチコミ(レビュー)で被害を受けている方は、ぜひ一度に相談してみて下さい。

Googleマップのクチコミ対策について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

セミナー開催:広報活動に役立つ法律知識

四谷コモンズ法律事務所 代表弁護士の渡辺が「広報活用に役立つ法律知識 - インターネットトラブル・炎上に関して、どのように予防・対応すべきか -」と題したセミナーを実施します。詳細は以下をご覧ください。

広報活用に役立つ法律知識

– インターネットトラブル・炎上に関して、どのように予防・対応すべきか –

企業のホームページ、SNS利用なども一般化する中、ネット上のトラブル発生件数も大幅に増加してきており、どの企業でであっても常に「炎上」のような問題は発生する可能性があります。このような問題に対する対応を誤ってしまうと、企業活動に深刻なダメージを与えかねないレピュテーション(風評)リスクに悩まされるような事態にまで発展しかねません。そこで、「炎上」のようなネットトラブルはどのようにして発生するのか。そのメカニズムを解説した上で、どのような予防や対応を行うべきかについて、法律の観点から解説いたします。特に今回のセミナーでは弁護士としての実践的かつ戦略的なアドバイスなども内容に盛り込んでお話します。

[badge value=”開催概要”]

日時:2018年3月27日(火)13:30-17:00

会場:企業研究会セミナールーム(麹町)

講師:四谷コモンズ法律事務所 代表弁護士 渡辺泰央

[badge value=”プログラム”]

1.なぜ広報活動に法律の知識が必要か

(1)インターネット上の広報活動のリスク

(2)ネット上のトラブル ~広報担当者が向き合う「炎上」とは~

(3)「炎上」発生のメカニズムと法律

(4)これまでの炎上事例と最近の傾向

2.広報活動に役立つ法律知識

(1)肖像権

(2)プライバシー権、個人情報

(3)著作権

(4)名誉毀損・侮辱

(5)労働関係法

(6)その他

3.ネット上のトラブル~炎上~ を予防するには

(1)組織的な対応が重要

(2)社員教育の必要性

(3)チェックシートの作成・見直し

(4)社内規定の整備

(5)取引先との契約関係にも注意

4.ネット上の初期トラブル~ぼや~ が起こったときの心構え/収束の仕方

(1)むやみな対応はしない まず確認すべきこと

(2)ネット上の初期トラブル~ぼや~ が起こったときの三原則

(3)検討すべき対応方針

(4)ネット上のトラブル~炎上~ によって権利侵害を受けたときは

その他詳細・お申込はこちらをご覧ください(一般社団法人 企業研究会様のWEBサイトに遷移します)

訴訟記録の閲覧とは?閲覧申請の方法や閲覧する際の注意点を解説

発信者情報開示請求の意見照会を受けた際、開示の拒否をするためには(開示が認められるべきとする)相手方の主張に反論する必要があります。

しかし、反論をするためには、まずは相手の主張を正確に把握しなければなりません。

この記事では相手の主張を知るために使える訴訟記録の閲覧について解説しています。

プロバイダからの書類だけでは十分とはいえない

多くの場合、意見照会書には開示請求者の主張がある程度記載されています。

しかし、これを確認しただけでは十分とはいえません。

実は、意見照会書に開示請求者の主張がすべて書かれていることは稀なのです。

意見照会書の中に、開示請求訴訟の訴状や証拠のコピーが同封されていることもあります。

しかし、このような場合でも、マスキングされた部分があったり、証拠がすべてそろっているわけではありません。

各プロバイダも個人情報保護や企業秘密への配慮から、どの範囲で発信者側に情報を提供するか、という点は苦慮していると推察されます。

しかし、有効な反論をするためには相手の主張や提出された証拠を把握することが不可欠です。

プロバイダからの情報が十分でない以上、発信者の側で情報を収集する活動が必要となります。

民事裁判の記録は原則閲覧可能

開示訴訟が提起されているケースで、相手の主張や提出されている証拠を把握する最も有効な手段は「訴訟記録の閲覧」でしょう。

民事事件の記録は、閲覧制限などがない限り誰でも閲覧ができます。

閲覧できる記録は、当事者が提出した書面(訴状など)や証拠です。

裁判官はこれらに基づいて開示されるべきかどうかを判断しますから、主張や証拠の弱い部分を指摘することができれば、拒否の理由はより有効なものとなるでしょう。

閲覧申請の方法

閲覧申請の方法は、申請用紙に当事者名や事件番号を記載し、150円の収入印紙を貼って裁判所に提出するだけです。

ただ、申請する先はその事件を担当している裁判所でなければいけません。

例えば、東京地方裁判所で行われている事件の記録を大阪地方裁判所で閲覧することできませんので、注意しましょう。

訴訟記録を閲覧する際の注意点

民事訴訟記録は申請すれば原則として閲覧できるものですが、気をつけておかなければいけないこともあります。

(1) コピーはできない(すべきでない)

訴訟記録の”閲覧”は基本的に誰でもできますが、コピーできる者は限られています。

記録閲覧室にはコピー機が置かれていますが、これは事件の当事者又は利害関係人でない限り使用することはできません。

確かに、発信者は利害関係人には該当します。

しかし、コピーするためには、自分が利害関係があることを裁判所に対して(証拠を用いて)「疎明」しなければなりません。

その「疎明」に使われた資料もまた誰でも閲覧できる「訴訟記録」となります。

そうすると、万が一裁判所の記録を開示請求者が閲覧したりすると、判決を待たずして発信者が誰かを知ることになります。

開示拒否の活動によって、かえって発信者が知れてしまうようでは本末転倒です。

そのため、訴訟記録は「閲覧」のみとし、閲覧の目的も「研究」や「調査」などと記載しておくことが無難でしょう。

(2) いつでも閲覧できるわけではない

先ほど触れたとおり、訴訟記録に対して「閲覧制限」がかけられているような事件については、閲覧することはできません。

また、裁判所でその記録を使用中の場合は、やはり閲覧することはできません。

裁判所が記録を使用するときは、裁判期日当日のほか、期日の前後数日が多い印象です。

(3) 要点が分かりづらい事件も

裁判は専門的な手続きですから、その記録もやや特殊なものといえます。

複雑な事件となると、紛争の要点がどこにあるのか、また、どのような主張や証拠が強いとか弱いといった部分が見えづらいケースも多くあります。

そのため、記録閲覧を行う際は、プロバイダからの書面などをしっかり検討し、どの部分を重点的に閲覧するかという方針を明確にしてから臨みましょう。

記録閲覧の重要性

以上のとおり、開示拒否の理由を検討する際、訴訟記録閲覧は極めて有効なものですが、注意点などもあります。

当事務所では、記録閲覧の代行のほか、記録閲覧前のご相談も承っております。

悩まれる前に、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

リーチサイトの違法性|違法ダウンロードの刑事罰化の規定とは?

リーチサイト「はるか夢の址」が強制捜査の対象になったとの報道がありました。

この事件の分析と、その影響について考えてみたいと思います。

立件が難しい「リーチサイト」

「リーチサイト」とは違法ダウンロードが可能な他のサイトにリンクを張り、利用者を誘導するものです。

リーチサイト自体はコンテンツのデータをアップロードしているものではなく、単にリンクを張っているだけです。リンクを張る行為それ自体は著作権侵害とは考えられていないため、正面から著作権侵害を問うことは難しい状況でした。

立件の可能性があるとすれば、著作権侵害の「幇助」でしょう。

犯罪を実行した人でなくとも、犯罪を「助長した」といえれば、幇助犯として刑罰の対象になります。例えば、ファイル共有ソフト「Winny」の開発者が逮捕・起訴された事件も、著作権侵害の「幇助」が問われたものでした。

しかし、「Winny」の開発者が助長したとされたのはコンテンツのアップロード(公衆送信)です。

一方、リーチサイトは、すでにアップロードされたものにリンクを張るものですから、当該アップロードを助長したということはやや難しそうです。つまり、「Winny」事件の理屈がそのまま当てはまるとはいえないのです。

違法ダウンロード刑事罰化の規定が適用されるか

「リーチサイト」が助長するのは、利用者の違法ダウンロードです。とすれば、違法ダウンロードの幇助として立件される可能性は充分ありそうです。

違法ダウンロードが刑事罰化されてしばらく経ちますが、あまり活用されておらず意味があるのかという指摘はしばしばありました。

そのような規定が、リーチサイトの取り締まりのために活用されれば、規定が活きてくるといえるでしょう。

もっとも、今回捜査の対象になったリーチサイトが誘導していたのは、主に漫画の海賊版サイトのようです。

漫画には違法ダウンロード刑事罰化の規定が適用されないので、違法ダウンロードの幇助の法律構成は使えないところです。報道でも、「違法コピーの掲載に関与」したこと(つまりアップロードの助長)が、強制捜査の理由とされています。

インターネットユーザーへの影響は?

今回の事件で、一般のインターネットユーザーへの影響も多少あると思います。

違法ダウンロードが認定されるための要件のひとつに、ダウンロードするものが違法アップロードであることを「知って」したということがあります。今回の報道などでリーチサイトの存在が世間に知れ渡れば、リーチサイト経由のダウンロードに関しては「知って」ダウンロードしたことが認められやすくなるでしょう。

また、リーチサイトから押収されたアクセスログの解析により、違法ダウンロードを行なったユーザーの特定ができる可能性もあります。

インターネットは気軽に情報を取得できるツールですが、気軽な行為であっても法律違反の行為には責任が問われます。リーチサイトの利用もそれなりのリスクのある行為ですから、疑わしいサイトには近づかないことを強くお勧めします。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

「とくダネ!」炎上事件にみる著作権と「報道」の関係性について

先日、フジテレビの報道番組「とくダネ!」に批難が集中し、炎上しました。ツイッターユーザーの投稿した動画の利用申請があまりに高圧的で、無断利用まで予告したというのが主な理由です。

ただ、これまでテレビがインターネット上のコンテンツを利用したこともないわけではありません。

例えば数年前に流行した、いわゆる「バカッター」の動画はテレビ局による報道にも取り上げられていましたし、この利用に関しては特に批判はなされませんでした。

この違いはどこにあるのでしょうか。

著作権と「報道」の関係

今回の事件についての法的な解説はすでに様々なところで述べられていますが、その中にフジテレビ側の行為が法律上許されるという指摘がそれなりにあります。

その根拠が著作権法41条※1です。

しかし、個人的には著作権法41条で正当化されるべきでない事案と考えます。

著作権法41条の趣旨は、著作権と国民の知る権利の調整です。正確な報道のためには他人の著作物の利用を避けられないという場面は間違いなくあります。このような場面で、著作権侵害を避けるあまり報道が不十分になるとすれば、国民の知る権利が機能しません。

そのため、知る権利が重視される場面では「事件を構成」する著作物の権利が少し制限される、というのが法律の趣旨です。

決して報道機関に特権を認めたものではありません。

「事件を構成」するものといえるのか

では、今回の事件において、フジテレビの利用を認めるべき事案でしょうか。

確かに天災の状況を報道するという意味では、国民の知る権利に寄与することもあるでしょう。

しかし、天災の状況は他人の動画によらなければ報道できないものではありません。つまり、事実の報道をするために他人の著作権を侵害することが不可避とまではいえないのです。

そう考えると、今回の動画は「事件を構成」しているとはいえないと考えるべきです※2。

天災のライブ感などはその場に居合わせた人の撮影によるものでなければ伝わらないというのは確かです。

しかし、そのことを理由に無制限の報道利用を許すとすれば、例えば戦場カメラマンの撮影した写真や映像の法的保護が極めて小さくなってしまいます。

そのような結論が妥当とは思われません。

メディアの特性を考えるべきか

知る権利との関係でいえば、該当の動画はすでにインターネット上で公開されています。インターネット上の動画を見れば天災の被害は認識できるのであって、テレビでなければ見られないものではありません。

「メディアが違えば視聴者も違うから報道利用を許すべき」との考えもあり得ると思います。しかし、そのような主張は既に多くの批判を受けているパクリ・コピペサイトによってなされているものです。

つまりこの理屈は、「他人の著作物へのただ乗り」の方便に他なりません。

この点にあっては、インターネットメディアとテレビに違いはないと思います。

著作物としての価値に違いはない

個人的には、一般ユーザーが手軽に撮影した映像だからという点で、安易な無断利用が検討されたと思います。しかし、プロが取材したものでも、素人がスマホで撮影したものでも、著作物としての価値に違いはありません。

他人の保有する権利に対しては、どのようなものであっても敬意を払うべきでしょう。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

※1 著作権法41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

※2 逆にいえば、その報道のためには他人の著作権を利用することは不可避といえる関係であれば、著作権方41条によって利用が正当化されるでしょう。この条文が適用される典型例としてよくあげられるのが、絵画が盗難されたとき、盗難の対象を報道するためその絵画の映像を流すような場面です。

発信者情報開示請求で開示が認められる3つのポイントについて解説

発信者情報開示請求の訴訟で開示が認められるかどうかのポイントは、次の3点に集約されます。

①投稿の内容

②裁判官の個性

③弁護士の質

結論に影響する最も大きな要素が、投稿の内容でしょう。

明らかに嘘の内容での誹謗中傷などは、①裁判官の個性や②弁護士の質にかかわらず開示が認められる可能性は高くなります。

投稿の内容によっては、訴訟が起きる前に結論がほぼ決まっているということも少なくありません。

次に重要なのは、裁判官の個性です。

裁判官による判断のプロセスは、法律の条文へのあてはめだけではありません。

「そもそも開示を認めるべき案件かどうか」という価値判断も担当の裁判官によってなされています。

裁判官も人間である以上、価値判断にブレはあると思われます。

そのため、担当の裁判官の個性によって結論が変わる可能性も大いにあるでしょう。

最後に、依頼した弁護士の質です。

上の2つに比べれば結論に与える影響は少ないものの、極めて重要であることに変わりはありません。

弁護士は、問題となっている投稿について、どういう意味で権利を侵害しているか、或いはしていないかを構成し、裁判官を説得します。

この説得は、上にあげた担当裁判官の価値判断に影響を与え、結果として裁判の結論を左右することがあります。

以上が開示が認められるかどうかのポイントです。

発信者情報開示請求に関して見通しを立てる際は、これら3つを中心に検討することが有用でしょう。

当事務所では、被害者の方、投稿者のかたいずれについても発信者情報開示請求について豊富な対応実績があります。

悩まれる前に、ぜひ一度ご相談ください。

[button style=”btn-default btn-lg” icon=”fa fa-envelope-o” align=”left” type=”link” target=”false” title=”法律相談はこちら” link=”https://y-commons.com/contact/” linkrel=””]

著作権侵害の通報方法とは?著作権侵害の3つの行為も紹介

記事や画像・動画を無断転載された、違法アップロードされたなど著作権侵害に遭ったとき、著作権侵害の通報を考えることがあると思います。

しかし、通報のときにハードルになるのが「著作権侵害をどうやって説明したらいい?」「何を通知したらいいの?」ということです。

そこで今回は、通報の際に書いておくべき内容を説明します。

※ すべてのケースに対応できるものではありません

①自分の作品が著作権の保護を受けること

侵害の対象になっている作品が「著作権の保護を受けること」は説明しましょう。

もっとも、難しく考える必要はありません。ブログ記事やイラスト、写真、動画などは、基本的に著作権の保護を受けるからです。

そのため、ほとんどの場合この点は詳しく説明する必要はないでしょう

・私の執筆したこのブログ記事は、言語の著作物として著作権の保護を受けます

・転載された私のイラストは、絵画の著作物として著作権の保護を受けるものです

・転載された私の写真は、写真の著作物として著作権の保護を受けるものです

・無断でアップロードされた動画は、映画の著作物として著作権の保護を受けるものです

・作品□□□□(作品名)は、私が創作したものであり、私の個性が表れたものとして著作権の保護を受けます など

【この点を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。】

著作権って、どんな作品に認められる?(その1 作者の個性)

著作権って、どんな作品に認められる?(その2 ありふれた表現)

著作権って、どんな作品に認められる?(その3 アイデア)

②自分がその作品の著作権をもっていること

法律上は、自分が著作権をもっていない作品について通報することは基本的にできません。

そのため、侵害の対象となっている作品の著作権は自分がもっていることを説明する必要があります。

この点については、著作権は原則としてその作品を作った人にあります。

なお、著作権をもっているかどうかは、その作品の作者として表示されていることも重要な要素になります。

ペンネーム、ハンドルネーム、サークル名などであってもOKです。

そのため、著作権をもっていることの証明として、作者名・投稿者名の記載のある転載元ページ、商品紹介ページ、投稿画面などを添付することも効果的でしょう。

・□□□□(作品名)は、私が創作したものです

・商品紹介ページには、作者として私の氏名が表示されており、法律上私が著作者であると推定されます など

③著作権侵害行為があること

インターネットにおける著作権侵害は、ほとんどの場合、作品を無断でコピーし、新たにサーバにアップロードするという形式をとります。

これは、著作権法としては「複製権」「公衆送信権」「送信可能化権」の3つの権利を侵害する行為です。

また、無断で作品を改変された場合は、「翻案権」と「同一性保持権」を侵害する行為といえます。

どのような侵害行為があるかは、明記する必要があるでしょう。

・私の作品を無断でサイトにアップロードされており、複製権、公衆送信権及び送信可能化権を侵害が発生しています

・作品が無断で改変されており、翻案権及び同一性保持権の侵害も生じています など

【この点を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。】

どういう行為が、法律違反になるの?(その1 複製)

どういう行為が、法律違反になるの?(その2 翻案)

④著作権が制限される場面でないこと

「私的使用目的」とか「引用」の場面は著作権が制限される代表的なケースです。

ただ、無断でコピーし、新たにサーバにアップロードするという形式にあっては、「引用」以外は考えづらいといえます。

そこで、転載先が引用元を明記しているなど「引用」の形式をとっているような場合は、「引用」にあたらないことを説明しましょう。(それ以外の場合は、必ずしも「著作権が制限される場面でないこと」を説明する必要はありません。)

・私の記事を全文転載しており、「引用」を逸脱する利用形態といえる

・私の作品がメインコンテンツとなっており、「引用」として許される利用形態とはいえない など

【この点を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。】

どういう利用が許されるの? (その1 私的使用目的)

どういう利用が許されるの? (その2 引用)

ケースバイケースの問題もあることに注意

著作権侵害を通報する際、説明すべきことは以上の4項目です。

しかし、具体的な事情によっては、もう少し緻密な検討も必要になります。

また、説明の仕方によって通報先の対応も変わることもあります。

通報の際の法律問題で迷ったら、一度専門家に相談することをお勧めします。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

削除代行業者とは?違反と判断される理由や報酬の返金請求を解説

平成29年2月20日、削除代行業者が違法であるとの判決が出されました。

この裁判例にどのような意味があるのかを解説してみたいと思います。

そもそも「削除代行業者」って?

「削除代行業者」とは、被害者に代わってサイト側に削除要請を行う業者です。

インターネット上で、”ネット上の書き込みを削除します”という広告を目にすることがありますが、弁護士や法律事務所以外の事業者・法人が出しているものは、削除代行業者である可能性が極めて高いでしょう。

なぜ違法と判断された?

削除代行が「法律事務」に該当するためです。

「法律事務」を弁護士以外が行うことは、法律で禁止されています。

結果的に削除できれば、弁護士でも業者でもいいのでは?

削除代行業者には何の資格もありませんし、国の監督が直接及ぶわけでもありませんから、適切に仕事をすることについて何の担保もないのです。

そのような業者に、自分の権利義務や個人情報を預けることは非常に危険です。

また、悪質な業者の中には、依頼者の誹謗中傷等の書き込みを自ら行って、延々と報酬をむしり取ろうとする者もいます。

そのため、削除代行業者は徹底的に排除されなければならないのです。

また、削除代行業者に依頼を続けることは、違法な業者に金銭を支払うことを意味しますので、コンプライアンスの観点からも問題です。

削除代行業者に支払った報酬は返金請求できる?

削除代行業者に支払った報酬は、”全額”返金請求の対象になります。

違法な事業であって契約が無効だからです。

契約書に押印していても、返金が請求できます。

また、削除に成功したため納得して報酬を支払ったという場合でも、返金請求が可能です。

自分が返金請求ができるかどうかはどう判断すればいい?

・連絡の窓口が法律事務所でない

・報酬支払先の口座名義が弁護士(弁護士法人)でない

このような場合は、ほとんどのケースで返金請求ができます。

削除代行業者の中には、「削除要請は提携弁護士に依頼している」としているケースもありますが、そのような場合でも、上記にあてはまる場合は返金請求できる可能性が高いといえます。

当事務所では、削除代行業者への返金請求に相談料無料、着手金無料で対応いたします。

☑ 過去に削除代行業者を利用したが、お金が返ってくるなら返金請求したい

☑ 削除代行業者に現在依頼しているが、依頼を続けるのが不安

☑ いま依頼している削除代行業者のやり方に疑問がある

このような考えをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

弁護士への法律相談はこちらから。

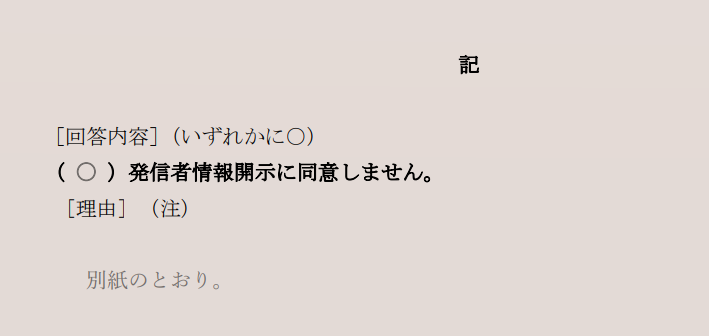

名誉毀損やプライバシー権侵害の発信者情報開示請求の方法とは

発信者情報開示請求に係る意見照会に対し、どのような形式で回答したらよいか分からない方も多いと思います。

そこで今回は、回答形式の参考として回答書の書式を提供したいと思います。

※ すべてのケースに対応できるものではありません。あらかじめご了承ください。

名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求に対して

【書式はこちら】(PDF)

使用方法

サイト管理者やプロバイダから送付される回答書には

このように記載し、上記書式に記入したものを同封して返送しましょう。

補足説明

・書式には、【特定性(同定可能性)】、【社会的評価の低下】、【違法性阻却事由】の各項目がありますが、すべてを記入する必要はありません。この3つのうちいずれかの主張が認められれば名誉毀損は成立しないとされていますから、最低でも1つの項目を記入しましょう。

・回答内容を裏付ける資料がある場合には「添付資料」等の形で回答書に添付しましょう。

プライバシー権侵害を理由とする発信者情報開示請求に対して

【書式はこちら】(PDF)

使用方法

名誉毀損のものと同じです。

補足説明

・書式には、【特定性(同定可能性)】、【プライバシー権侵害の要件】、【違法性阻却事由】の各項目があり、【プライバシー権侵害の要件】はさらに3つ、【違法性阻却事由】は2つの項目に分かれていますが、これらをすべてを記入する必要はありません。これら合計6つのうちいずれかの主張が認められれば、プライバシー権侵害は成立しないとされていますから、最低でも1つの項目を記入しましょう。

・回答内容を裏付ける資料がある場合には「添付資料」等の形で回答書に添付しましょう。

利用にあたってのお願い

・今回紹介した書式を利用される方は、必ず書式中の【利用上の注意】及び【利用規約】を確認してください。

・営利目的での利用など、意見照会への回答者以外の方がご利用を希望される場合は、必ず事前に当事務所にご連絡いただきますようお願いいたします。

・今回紹介した書式は絶対的なものではありません。回答の形式に決まりはありませんから、この形式でなければ回答できないというものではありません。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。