後遺障害の異議申し立ての成功率は?おすすめの方法を弁護士が解説

交通事故などによって怪我をしたとき、その症状や程度に応じて保険会社から後遺障害認定が行われます。しかし、この内容に納得できなかったり、不満がある場合には後遺障害の不服(異議)申し立てが可能です。

本記事では、後遺障害の不服(異議)申し立ての流れや成功させるためのポイントなどを詳しく解説します。

後遺障害の不服(異議)申し立ての3つの方法

後遺障害の不服(異議)申し立てには、主に3つの方法があります。

それぞれの方法について詳しく解説しましょう。

①保険会社への異議申し立て

まず、自動車事故による後遺障害認定の方法には、⑴事前認定と⑵被害者請求の2つの方法があります。⑴事前認定は加害者が加入する任意保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行うもので、⑵被害者請求は後遺障害認定について被害者が自ら申請を行うものです。

このいずれかの方法により後遺症認定の結果が出ることになりますが、結果に不満がある場合は、改めて⑴事前認定又は⑵被害者請求を行うことができます。このことを一般的に「異議申し立て」と呼んでいます。

いずれの異議申し立てであっても、異議申立書および証拠資料、医師の意見書などを提出することで、その後、書類と証拠資料などを審査・検討し、再度後遺障害認定を下すべきかどうかの判断が行われます。

実際は、⑴事前認定によって決定された後遺障害認定の内容について、改めて⑴事前認定の方法により異議を申し立てても決定内容が変更される可能性は高くないといわれています。そのため、異議申し立てを行う際は⑵被害者請求で行われることが一般的です。

②紛争処理制度の利用

保険会社の後遺障害認定に不服がある場合、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対し調停を依頼することができます。

紛争処理機構は中立的な第三者機関であるため、後遺障害認定が見直される可能性があります。また、審査結果は保険会社に対して法的拘束力があります。

③訴訟提起

保険会社の後遺障害認定に不服がある場合は、裁判所を介して損害賠償請求の訴訟を行うこともできます。訴訟では、事前に受けた後遺症等級の認定に拘束されず、裁判所が独自に判断するため、よりよい結果が得られるケースがあります。上記①②の方法で不服(異議)申し立てが成功しなかった場合には、この訴訟が選択されることになります。

後遺障害の不服(異議)申し立てを行うべきケース

後遺障害の不服(異議)申し立てはどのような場合に行ったほうが良いのでしょうか。

保険会社の評価に納得できない・不適切な場合

保険会社による後遺障害の評価が適切でないと感じた場合、不服(異議)申し立てを検討してみましょう。たとえば、資料が不十分であるなど場合、後遺障害の程度が正しく評価されていない可能性があります。不服(異議)申し立てを行うことで、適切な評価を求めることができます。

後遺障害が認められなかった(非該当)場合

事故によって心身にさまざまな不調・症状が現れたとしても、それが必ずしも後遺障害として認められるとは限りません。場合によっては、後遺障害が認められない「非該当」として処理されるケースもあります。

明確に症状が出ているのに、保険会社によって非該当と判断された場合には、後遺障害の不服(異議)申し立てを行うことで認めてもらえる可能性もあります。

後遺障害の不服(異議)申し立てを行う流れ

実際に後遺障害の不服(異議)申し立てを行う場合には、どのような流れで進めていくのでしょうか。それぞれのパターンに分けて解説します。

保険会社への異議申し立て

保険会社への異議申し立ては以下の流れで進めていきます。

1.必要書類の収集

専門家や医師の意見書など、提出すべき証拠や書類を収集します。異議申し立てにあたっては、前回の申立時とは異なる書類を提出することで後遺障害が認定される可能性が高まるでしょう。

2.異議申立書の作成

必要書類の収集と合わせて、異議申立書も作成しておく必要があります。

どのような部分・内容に対して異議があるのか、それを証明する客観的な証拠や事実などを説明するための書面を異議申立書とよびます。

明確な書式や書き方が決められているわけではありませんが、できるだけ詳しく簡潔に記載しておくことが大切です。

3.審査機関への提出

異議申立書を含む必要書類を保険会社に提出します。

4.審査

自賠責損害調査事務所で審査が行われます。審査に要する期間は通常は1~3ヶ月程度ですが、状況によっては半年程度を要することもあります。

自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申し立て

自賠責保険・共済紛争処理機構へ異議を申し立てる場合には、以下の流れに沿って進められます。

1.申請書の受付

まずは自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請書を提出します。なお、申請書の受付後は、自賠責保険・共済紛争処理機構から当事者に対して申請があった旨の通知も届きます。

2.受理判断

自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申し立てにあたって、申請自体は誰でも可能ですが、受理ができるかどうかは保険会社から関係書類を取り寄せたうえで判断されます。

3.調停

受理した書類をもとに紛争処理委員会とよばれる組織で審査が行われ、調停に入ります。

4.調停結果の通知

調停が終わったら、当事者および保険会社など関係者に対して結果の通知が届きます。

訴訟提起

訴訟提起の場合、裁判所へ訴状を提出したあとで裁判官が後遺障害等級の判断を行います。

訴訟提起は弁護士を通して行われるのが一般的であり、弁護士へ書類や証拠の提出をしたあとは、各弁護士へ任せるだけで進められるため負担は少ないです。

後遺障害の不服(異議)申し立てに必要な書類

後遺障害の不服(異議)申し立てにあたっては、具体的にどのような書類が必要なのでしょうか。こちらも各パターンに応じて解説します。

保険会社への異議申し立て

異議申立書以外に必要な書類としては、新たな証拠書類が必要といえます。

たとえば、病院での検査に不備や漏れなどが見つかった場合には、再度検査を行い、レントゲン画像や医師の意見書などを用意します。

また、これ以外に、事故当時の状況を示すものとしてドライブレコーダーの映像や実況見分調書なども該当します。

自賠責紛争処理機構への異議申し立て

自賠責紛争処理機構への異議申し立てにあたっては、紛争処理申請書の提出が必要です。指定の書式に沿って記載する必要があり、フォーマットは自賠責保険・共済紛争処理機構の公式サイトからでも入手可能です。

また、これに加えて損害保険料率算出機構への異議申し立て時と同様に、新たな証拠書類の提出も必須でしょう。

訴訟提起

訴訟提起にあたって必要な書類には訴状とよばれるものがありますが、これは弁護士に依頼することで作成を代行してくれます。

訴状の作成にあたっては、保険会社および自賠責紛争処理機構への異議申し立てと同様、新たな証拠書類などが求められます。

後遺障害の不服(異議)申し立てで最もおすすめな方法は?

後遺障害の不服(異議)申し立てを初めて行う場合には、まずは保険会社への異議申し立て(被害者請求)を検討することになります。この方法では効果が出ない・乏しいと判断される場合は、訴訟提起を検討することが一般的です。

いずれの方法でも、弁護士に依頼することで書類の作成や手続の遂行を任せることが可能です。弁護士費用は発生しますが、ご自身の加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は負担を抑えることが可能です。

自賠責保険・共済紛争処理機構の場合、指定の書式へ記載しなければならないという厳密なルールがあるため、自分自身で行う場合にはハードルが高く感じられるかもしれません。また、他の方法と比較して大きいメリットがあるとはいい難いため、この方法を検討する機会は多くはありません。

後遺障害の不服(異議)申し立てにかかる費用

後遺障害の異議申し立て(被害者請求)にあたっては、基本的に申請手数料のようなものはなく無料で行えます。

新たな証拠書類や医師の意見書作成、弁護士への相談費用および訴訟に踏み切る場合などには、別途費用がかかります。もっとも、先述したとおり弁護士費用特約がある場合は負担を抑えることが可能です。

後遺障害の異議(事前認定・被害者請求)申し立ての成功率

損害保険料率算出機構では、「自動車保険の概況」というレポートのなかで後遺障害の異議申し立て(事前認定・被害者請求)に関する実績を公開しています。これによると、2021年度は11,604件のうち、等級変更が認められたのは1,509件であり、成功率は13%となっています。

一見低い数字に見えますが、成功率が低いからといって諦めるのべきではありません。新たな証拠書類などをしっかりと準備し、論理的な説明ができれば、異議申し立てによって等級変更が認められる可能性は十分にあります。また、異議申し立てで効果があがらなかったとしても、訴訟を提起することでよりよい結果が得られるケースも少なくありません。

後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイント

後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるためには、どういったポイントに注意すべきなのでしょうか。押さえておきたい3つのポイントを解説します。

認定されなかった理由の分析

まずは、後遺障害が認定されなかった理由を分析し改善策を立てることです。

保険会社からの通知書を詳細にチェックし、不足している証拠や情報を特定しましょう。また、専門家からも意見を求め、自身の状況と照らし合わせることで認定基準や手続きに関する理解を深めることができます。

新たに準備すべき書類の検討

分析した理由をもとに、不服(異議)申し立てにどのような書類が必要かを整理し準備しましょう。

医師による診断書や検査結果などのほか、専門家の意見書なども挙げられます。書類が不足していた場合や内容が不十分である場合は、医師や専門家と相談しながら適切な書類を作成しましょう。

医療照会に関する医師との相談

医師との相談では、後遺障害の状況や進行度についての診断書や意見書を作成してもらいましょう。

これらは後遺障害の異議申し立てに重要な役割を果たすため、具体的な症状や影響について伝えることが大切です。

さらに、被害者の担当医に対し、審査会から後遺症に関する質問(医療照会)が書面で届くことがあります。審査会側へ必要な情報が適切に伝わるよう医師と連携しておくことも大切です。

四谷コモンズ法律事務所は、専門医と連携した後遺障害の不服(異議)申し立てに対応可能

後遺障害の異議申し立てにあたっては、証拠書類として医師による診断書や意見書が求められることがあります。しかし、信頼できる専門医が見つからない、またはどこに依頼すれば良いか分からない方も多いでしょう。

そのような場合には、YKR Medical Consultをお勧めしております。YKR Medical Consultでは専門医による交通事故意見書の作成が可能で、後遺障害の不服(異議)申し立てに対応しています。

意見書の内容が複数診療科にまたがる場合であっても、複数医師による意見書作成も可能であり、意見書の有効性や信頼性を高めることもできます。

当事務所はYKR Medical Consultと連携して書類の作成及び不服(異議)申し立て手続の遂行に対応しております。専門医と弁護士が連携し、より効果の高い不服(異議)申し立てを実施しています。

▶︎▶︎YKR Medical ConsultのWebサイトはこちら

まとめ

今回紹介してきたように、後遺障害の不服(異議)申し立てにはさまざまな方法があり、弁護士へ依頼しなければ難しいものもあります。

しかし、いずれの方法であっても新たな証拠書類の準備は必須であり、医師による診断書や意見書が求められるケースが少なくありません。

どの医療機関に相談すれば良いか分からない、信頼できる専門医が見つからない場合には、ぜひ一度当事務所までご相談ください

インスタのなりすましの目的とは?犯人を特定する方法をご紹介

SNSの普及にともない、第三者がアカウント名やプロフィール画像などを真似て本人になりすます行為が問題となっています。

なりすまし行為は企業や有名人が被害にあうものと捉えられがちですが、一般の方でも被害にあうリスクがあります。本記事では、インスタグラムのなりすまし被害にあったときの対処法や弁護士へ依頼する場合の流れなども詳しく解説します。

インスタのなりすましの目的

そもそもインスタグラムにおいて、他人のアカウントに(乗っ取るのではなく)なりすます行為をしても、犯人にとってどういったメリットがあるのかよく分からないという方も多いでしょう。

インスタグラムに限らず、SNSで多くのフォロワーを獲得するということは、さまざまなユーザーの情報を得やすくなることを意味します。もちろん、なりすましの目的は犯人によってもさまざまで、単なるいたずらや嫌がらせを目的としたものもあるでしょう。

しかし、たとえば企業や有名人の公式アカウントを装ってなりすます場合、その多くは個人情報の不正な取得や詐欺のターゲットを絞り込むといった目的があります。

たとえば、企業の公式アカウントになりすまして「◯◯プレゼント」や「◯◯キャンペーン」といった投稿をしフィッシング用のURLを添付した場合、それを本物だと勘違いしたユーザーがアクセスして自分自身の個人情報を入力することも考えられるでしょう。

最悪の場合、氏名や住所、電話番号だけでなく、クレジットカード情報やマイナンバーなども記録されてしまい、それが詐欺に悪用される恐れもあるのです。

なお、後述するように、一般人もなりすましの被害に遭うことがありますが、その場合は私怨による嫌がらせ目的であることがほとんどです。

インスタのなりすましは犯罪に該当するのか?

インスタグラムのなりすまし行為は、いたずらや嫌がらせ目的でアカウントを作成したとしても犯罪行為に該当するおそれがあります。

たとえば、企業の公式アカウントになりすました場合には、偽計業務妨害罪が適用される可能性があるほか、不正に個人情報を取得していた場合には個人情報保護法違反に該当する可能性もあります。

これらは金銭的な実害が出ていなかったとしても摘発されるおそれがあるため注意が必要です。

また、インスタグラムのなりすまし行為は企業の公式アカウントを対象としたものだけでなく、個人を狙ったものもあります。たとえば芸能人やスポーツ選手、YouTuber、大手企業の経営者、政治家など、著名人に対するなりすまし行為は、投稿内容によっては名誉毀損の罪に問われる可能性もあります。

さらに、上記はあくまでも刑事上・行政上の責任の話であり、これとは別に企業の風評が広がり業績に影響が出た場合などは損害賠償請求が、個人からは慰謝料請求といった民事上の責任を問われることもあるのです。

これまでにあったなりすましの実例

インスタグラムでのなりすまし行為は数多く発生していますが、そのなかでも特に目立っているのが芸能人や著名人を狙ったものです。

どういったなりすまし行為があったのか、いくつかの実例を紹介しましょう。

芸能人・YouTuberのなりすまし

芸能人やYouTuberといった知名度の高い人のなりすまし行為は、インスタグラムのなかでも特に悪質なものが多く存在します。

たとえば、公式アカウントのプロフィール画像をそのままコピーし、アカウント名の一部を変更したものなどもあり、一見すると見分けがつきづらいものもあります。

また、インスタグラムなどSNSを開設していない芸能人になりすまし、あたかも本人であるかのように装う投稿も存在します。

このような行為に走る人の多くは、単にいたずら目的や注目を集めたいといった心理が考えられますが、個人情報の不正な取得を目的としているケースも少なくありません。

経営者のなりすまし

芸能人やYouTuberだけでなく、著名な経営者のアカウントを装ってなりすまし行為におよぶケースもあります。特に近年多いのが、「◯◯プレゼント」や「抽選で現金◯円プレゼント」などの謳い文句で釣るケースです。

アカウントそのものだけでなく、実際に経営者本人が行っている行為も真似することで、それが本物のアカウントであるかどうかの見分けがつきにくくなっています。

有名人でない一般人でもなりすまし被害にあうことはあるのか

インスタグラムをはじめとしたSNSでのなりすまし被害は増え続けています。一方で、フォロワーが多く世間の注目を集めやすい著名人はともかく、一般ユーザーのひとりである自分がなりすましの被害にあうことはないだろうと考える方も多いでしょう。

しかし、このような考えは危険であり、一般ユーザーであってもなりすまし被害にあうリスクは無視できるものとはいえません。たとえば、悪意のある第三者があなたのプロフィールをそのままコピーすれば、ものの数分でなりすましアカウントを作成できます。

その状態で、炎上を招くような不適切な画像や文章を投稿されてしまうと、あなたの悪評が知らない間に広がってしまいます。

一般ユーザーがなりすまし被害に遭う典型的なケースは、元交際相手が腹いせになりすましアカウントを作成するパターンです。ネットストーカーやリベンジポルノ投稿の手段としてなりすましアカウントが作成されるケースも多く、深刻な被害に発展することもあります。

警察に相談した場合の対応はどうなる?

もし、インスタグラムやその他SNSで自分自身のなりすましアカウントを発見した場合、被害を未然に防ぐために警察に相談するケースもあります。しかし、単になりすましアカウントを発見したというだけでは、警察に相談しても動いてくれる確率は低いのが実情です。

ただし、なりすましアカウントによってリベンジポルノの投稿がなされていたり、ネットストーカーの被害に遭っている場合には、警察も捜査に踏み切る可能性があります。

もっとも、警察が相談に乗ってくれたとしても、必ずしも十分な捜査がされるとは限りません。そのため、警察への相談と並行して、弁護士に相談されることが望ましいといえます。

犯人の特定は可能?

インスタグラムではなりすまし行為を規約違反として明記しています。また、2022年10月からプロバイダ責任制限法が改正されたこともあり、発信者情報開示請求の手続きが一部簡素化されました。

これにより、インスタグラムのなりすまし行為の被害に遭っている場合には、法律の手続を使えば比較的短時間で犯人を特定することができます。

特定にかかる期間としては、ケースによりますが6ヶ月程度を見込んでいる場合が多いです。

ただし、プロバイダにおけるIPアドレスの保存期間という問題はありますから、できるだけ早めに手続に入ることが重要です。

弁護士に相談した時の流れについて

インスタグラムのなりすまし行為の被害に遭われている場合、弁護士に相談することで適切な問題解決に向けた手続を実施できます。

弁護士へ相談した場合、まずはサイト運営側に対して当該アカウントの削除要請が検討されます。しかし、これによって削除が実現したとしても、犯人が別のアカウントを作成し再びなりすまし行為に及ぶおそれもあります。

そのため、問題の抜本的な解決を図る場合は、発信者情報開示請求によって投稿者を特定することになります。

投稿者特定後は、投稿者に対して損害賠償請求を行ったり、「今後なりすましアカウントを作成しない」などの内容を盛り込んだ誓約書の作成を求めることが一般的です。

Webに関わる法律であればお気軽にご相談ください

法律にまつわるトラブルが生じたとき、弁護士は心強い味方になってくれる存在ですが、一口に弁護士といっても得意分野はさまざまです。今回紹介したようなインスタグラムのなりすまし行為を解決するためには、Webやインターネット業界に精通した弁護士を探すことが何よりも重要といえるでしょう。

当事務所はネット上のさまざまトラブル対応を担当してきており、インスタグラムをはじめとしたSNSのなりすまし行為に関する削除請求・犯人特定ついて多くの実績があります。「警察に相談しても取り合ってもらえなかった」、「ほかの弁護士ではなかなか話が通じなかった」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

まとめ

インスタグラムのなりすまし行為は、そのほとんどが違法なものであり、刑事だけでなく民事でも責任を追求されることがあります。

アカウントは匿名性があるため個人では発信者を特定することが困難ですが、所定の手続を経ることで犯人の特定を目指すことは可能です。決して自分一人で解決しようとしたり、泣き寝入りをしたりせず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

Twitter(ツイッター)の削除依頼の方法を弁護士が解説!

SNSでの誹謗中傷は社会問題化しており、特に多くのユーザーが利用しているTwitterは被害が拡大しやすい傾向にあります。Twitter社でも誹謗中傷への対策は強化しているものの、「削除依頼をしたのに消されていなかった」というケースは少なくありません。

本記事では、Twitterで誹謗中傷被害を受けた際の削除依頼の方法や、投稿が削除されなかった場合にとるべき行動について詳しく解説します。

Twitterに対しての誹謗中傷ツイートの削除依頼の方法

Twitterで誹謗中傷の被害に遭った場合、対象のツイートをしているアカウントに対してDM(ダイレクトメッセージ)を送信して削除を依頼することもできます。

しかし、この方法だと相手が逆上して被害が悪化したり、依頼のメッセージを無視されたりして対処してもらえないケースも少なくありません。

そこで、Twitter社に対して対象ツイートの削除を依頼することもできます。削除依頼の手順は以下の通りです。

- 対象のツイートの右上「・・・」をタップ

- 「ツイートを報告」を選択

- 自分自身が誹謗中傷の被害に遭っている場合には「自分」を選択

- 「私のアイデンティティを理由に攻撃されている」、「嫌がらせを受けている、または暴力によって脅迫されている」などから該当する内容を選択

- 行為の内容などを選択

上記のほか、以下のURLからTwitterのヘルプセンターへアクセスし、誹謗中傷の被害を報告することも可能です。

URL:https://help.twitter.com/ja/forms/safety-and-sensitive-content/abuse

上記の方法で報告を送信すると、Twitter社から本人確認のメールが届くことがあります。

このメールが届いた際に顔写真付きの本人確認書類をアップロードすることで、おおよそ10日以内に削除依頼へ応じてるかどうかの返信が届きます。

誹謗中傷コメントやツイートが削除されないのはなぜ?

ツイート内容が誹謗中傷にあたると思っていたのに、Twitter社へ削除依頼をしても対応してもらえなかったというケースもあります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

誹謗中傷にあたらないと判断された

ネガティブな内容のツイートをしていたとしても、それが誰を指すものなのか特定することが難しい場合などは、報告者に対する誹謗中傷と断定することができず、削除が難しいケースがあります。

また、明らかに自分以外のことを指したツイート内容であると判断された場合も、削除申請をしても対応してもらえないケースもあるようです。

問題の内容を適切に伝えられていない

一口に誹謗中傷といっても、名誉毀損にあたる内容なのか、プライバシーの侵害、または名誉感情侵害(侮辱)にあたる内容なのかによっても報告の仕方は変わってきます。

たとえば、「◯◯さんには前科がある」といった内容の投稿に対して、名誉感情の侵害にあたると報告をしても、Twitter社では名誉感情の侵害にあたるとはいい難いと判断せざるを得ず、問題が解決できません。

昔のアカウントでも削除することは可能なのか

Twitterを見てみると、過去にアカウントを開設し投稿していたにもかかわらず、ここ数年は投稿が途切れているアカウントも少なくありません。

このように長年にわたって放置されているアカウントが、過去に自分を誹謗中傷する投稿を行っていた場合はどうなのでしょうか。

まず、アカウントの運用そのものがされていないことから、直接DMを送っても相手は気づかない可能性が高く、ユーザー同士での交渉は難しくなります。

そのため、Twitter社へ削除依頼を行い対応してもらうのが現実的な方法といえるでしょう。

もちろん、昔のアカウントであったとしてもツイートそのものが残っている場合には、期間を問わずツイートの削除の依頼申請対応は可能です。

アカウント事体の凍結は可能なのか

誹謗中傷を繰り返すアカウントがあった場合、その行為が悪質と判断されるとTwitter社側でアカウントを凍結することがあります。

具体的にどのような行為が悪質であると判断され、アカウント凍結に至るのかは公表されておらず、あくまでもTwitter社側での判断に委ねるしかありません。

なお、誹謗中傷にあたるツイートを報告し当該ツイートが削除されたとしても、その時点でアカウント凍結に至るとも限りません。また、1人のユーザーからの報告だけでアカウント凍結に至ることも極めて少なく、複数の報告があって初めてアカウント凍結に至る可能性があります。

警察に相談した場合の対応はどうなる?

誹謗中傷にあたるツイートに悩んでいる方のなかには、問題を早期に解決するために警察への相談を考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、ツイートの内容によっては警察に相談しても解決が難しいケースがあります。

たとえば、プライバシーの侵害や単なる嫌がらせの域を出ない内容については、刑事事件としての捜査が難しいことから解決に至らない可能性があるのです。

また、第三者から脅迫を受けていたり、名誉毀損や侮辱にあたる内容を投稿されている場合には、刑事事件として捜査対象となる可能性はあります。

もっとも、悪質と判断される場合でない限り警察が捜査を開始することはほとんどありません。そのため、相談するに越したことはありませんが、全ての件について実際に捜査してくれるわけではないということには注意が必要です。

弁護士に削除依頼をしたときの流れについて

Twitter上での誹謗中傷を受けた場合には、弁護士へ相談する方法もあります。

弁護士へ依頼した場合、まずはTwitter社へ削除依頼を送りますが、法的根拠を明確に示すため投稿の削除がスムーズに進む可能性が期待できます。

また、誹謗中傷をした加害者に対して損害賠償を請求することも可能ですが、この場合は前提として加害者を特定する必要があります。加害者を特定するためには「発信者情報開示請求」という手続をとることになります。

なお、プロバイダのログ(通信記録)には保存期間があり、それを経過してしまうと特定が不可能になることもあるため、加害者特定もお考えの方はできるだけ早い段階で弁護士へ相談することがおすすめです。

ツイートを証拠として残しておく方法

Twitter上での誹謗中傷を受けたときには、Twitter社への報告や警察への相談、弁護士への依頼など、さまざまな方法がありますが、いずれにしてもスムーズな解決に導くためには、ツイートの証拠を残しておくことが重要です。

証拠を残すための方法としては、スクリーンショットとして保存しておくことが一般的です。スクリーンショットを残していないと、加害者がツイートを削除した際に証拠がなくなってしまい、裁判が出来なくなる可能性があるためです。

なお、ツイッターのスクリーンショットを撮る際は、必ず裁判で使える方法で保存することが必要です。

証拠とするときのポイントは、次の4つです。

- PCでツイートを表示してスクリーンショットを撮る

- 「https://」から始まるURLがすべて表示された形で撮る(Chromeだと「https://」が省略されてしまうのでEdgeで表示する)

- 当該ツイート固有のURLを表示する(「https://twitter.com/(ユーザー名)/status/(数字)」という形になる)

- ツイートの日時を表示する

以上を押さえたスクリーンショットは次のようなものになります。

Webに関わる法律であればお気軽にご相談ください

SNS上でのトラブルは民事に関わるケースが多いことから、弁護士は心強い味方になってくれます。しかし、一口に弁護士といっても得意分野があり、すべての弁護士がSNSの問題に精通しているとは限りません。

問題の早期解決を図るためには、信頼できる弁護士を探すことが重要です。

Twitter(ツイッター)の誹謗中傷問題で気になることがありましたら、ぜひ一度当事務所へお気軽にご相談ください。

トレント(torrent)での開示請求がきたときの示談金の相場は?示談の流れについても解説

トレント(torrent)の使用について開示請求を受けたときは、相手方と示談するという選択肢が検討されます。

・示談金の相場を把握しておきたい

・どのような流れで示談が成立するのか気になる

・示談の際はどのような合意がされるか知りたい

示談を検討する際は、これらの点を知っておく必要があります。

そこで記事では、トレントの使用で示談が必要になった場合の示談の流れや示談金の相場等について解説します。

トレントの使用による示談までの流れ

トレントの使用から示談の流れとしては、ほとんどの場合次のようなステップとなります。

プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が、契約者の住所宛てに届きます。

意見照会に対して開示に「同意する」との回答をすると、プロバイダはそのまま開示請求者側に情報を開示します。

一方、「同意しない」との回答を行う場合は、裁判所による開示を認める判断を経て、開示がなされることが一般的です。

プロバイダが情報を開示すると、開示請求者から契約者に対しては示談に関する文書が送付されることが一般的です。

開示請求者側の提示する条件について調整する場合は、示談交渉を行うことになります。

示談の条件について折り合いがつけば、当事者双方が示談書に署名押印を行うことになります。その後、示談金の支払いを行うことで、案件は終了ということになります。

これらについて順番に解説していきます。

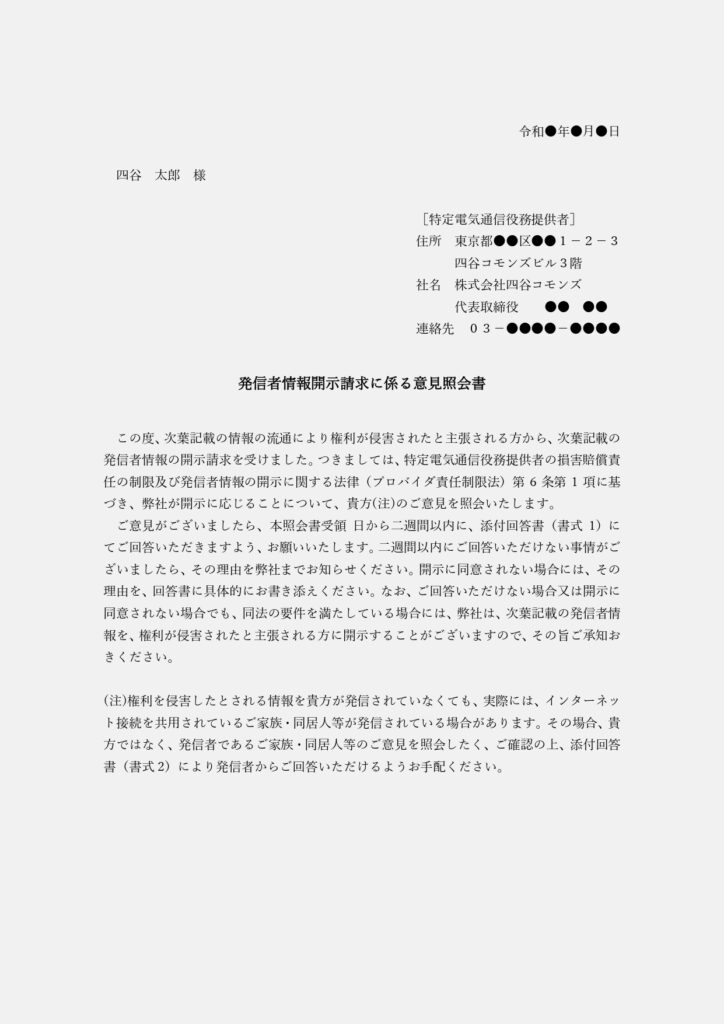

①意見照会書の受領

著作権者がプロバイダに対して発信者情報開示請求を行うと、プロバイダは発信者(契約者)に対して意見照会書を送付します。

ほとんどの場合、意見照会書は自宅に郵送されます。

トレントの使用者は、この意見照会書を受領することで初めて自身に対して開示請求が行われていることを知ります。

(意見照会書の例)

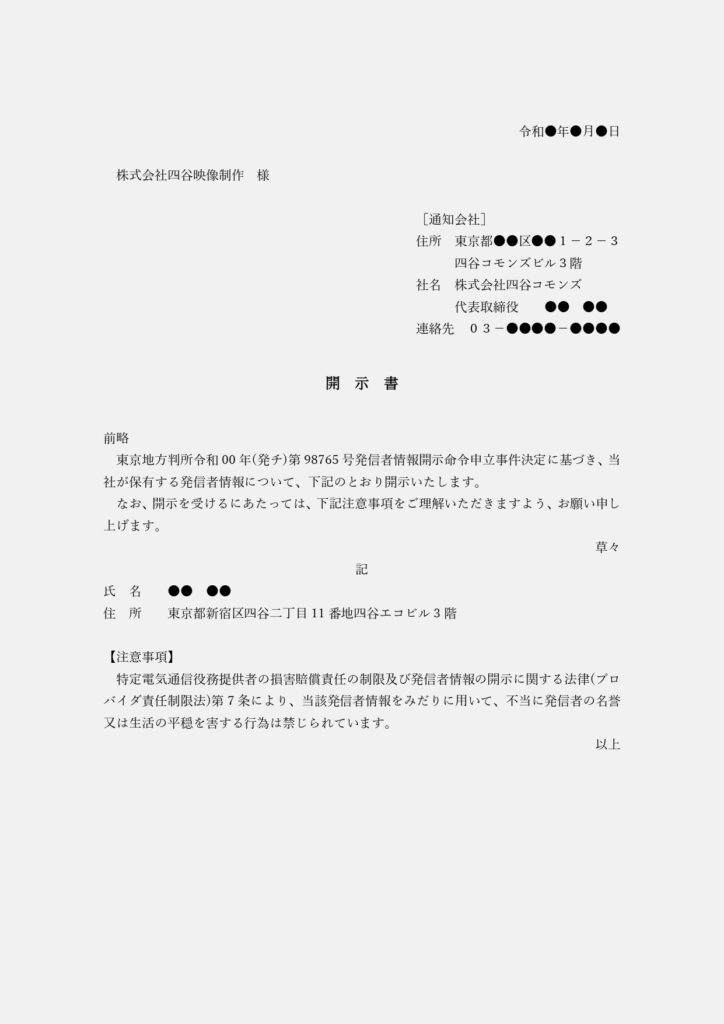

②プロバイダによる情報の開示

プロバイダからの意見照会書に対して開示に同意すると回答する場合、プロバイダはすぐに著作権者側に情報を開示します。

開示に同意すると回答しなくとも、例えば裁判所が開示を認める決定をした場合、プロバイダはその決定に従って開示することになります。

示談交渉を行うケースでは、著作権者はこのいずれかによってトレント使用者を特定していることが一般的です。

(開示文書の例)

③著作権者側の示談交渉に関する通知書

プロバイダからトレント(torrent)の使用者に関する情報を得た著作権者は、示談に関する通知書を送付することが一般的です。

この示談に関する通知書には、概ね以下の内容が記載されています。

示談に関する通知書に記載されている内容

- 著作権侵害の通信が確認されたこと

- 著作権の侵害を受けた作品名

- 発信者情報開示請求を行った結果、使用者に関する情報が得られたこと

- 示談金の提示額

④示談の条件に関する交渉

この通知書に対して回答し、その後もやり取りを重ねながら示談の条件について交渉することになります。

交渉の対象となる項目の例としては、下記があげられます。

最初に条件を提示するのは著作権者側です。ここで提示された条件を受け入れると示談締結に向けた手続に進みます。

③示談書(和解契約書)の締結

示談の条件について両者で合意ができたら、その内容が記載された示談書(和解契約書)に署名押印することになります。

実際に示談書(和解契約書)の文書を作成するのは、著作権者側である場合がほとんどです。

示談書(和解契約書)は原本に署名押印することになるため、郵送でのやりとりとなることが一般的です。

このやりとりが終わり、定められた示談金を支払ったときに事件が終了したということになります。

トレント(torrent)の使用で開示請求されたときの示談金の相場

著作権者側から提示される示談金の相場は、1作品あたり30万円~70万円程度となっています。

「包括示談」の場合、提示される示談金の相場は1メーカーあたり70~80万円程度です。

包括示談とは

著作権者によっては「包括示談」のオプションも提示されることがあります。

包括示談とは

相手方の作品を他にもトレントでダウンロードしていた(又はその疑いがある)場合に、相手方の作品すべてについて示談で解決するという内容の合意

包括示談の相場は高価ですが、同じメーカーによる別件の開示請求によって新たに違法なダウンロードが発覚した場合であっても、包括示談の効力が及ぶことで追加の示談金の支払いは免れることができるというメリットがあります。

示談をきっかけに開示請求が連続することはあるか

一度示談をすると「示談金を支払う者」と認定され、連続して開示請求を受けるのではないか、と不安に思われる方も多くいらっしゃいます。

これはおそらく、示談金を支払ったという事実が(同業者間で)拡散されたりするのではないか、という懸念があるためだと考えられます。

しかし、プロバイダ責任制限法7条には以下のとおり定められています。

示談金を支払ったという事実を(同業者間で)拡散するという行為は、この規定に反するものであり、許される行為ではありません。

また、開示請求側が把握している(トレントの調査によって得られた)IPアドレスは、基本的に動的なもの(同じIPアドレスであっても時間により割り当てられた契約者が変動する)です。開示請求者側はプロバイダから契約者情報の開示を受けるまでは誰にIPアドレスが割り当てられているか分からないため、特定の契約者を狙って開示請求を行うということは困難です。

そのため、示談したことをきっかけに連続して開示請求を受けるというのは考え難いところです。

>>トレントに関するよくある質問についてはこちらでも解説しています。

たぬき掲示板の書き込みを削除依頼する手順や注意点を弁護士が解説

「雑談たぬき」などたぬき掲示板では、誹謗中傷の内容の投稿を目にすることも珍しくありません。

そして、実際に誹謗中傷の投稿で被害に遭われている方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、たぬき掲示板の削除依頼の方法について解説したいと思います

たぬき掲示板の削除依頼の手順

たぬき掲示板に掲載された投稿を削除する方法は、①問い合わせフォームからの申請と、②裁判(仮処分)の2つが考えられます。

このうち、②の裁判(仮処分)の方法は、弁護士に依頼して行うことが一般的ですから、この記事では、①の問い合わせフォームからの申請を解説したいと思います。

① 問い合わせフォームにアクセスする

たぬき掲示板には、「2ch2.net お問合せ窓口」というページがあります。

URL:https://contact.2ch2.net/?guid=on

こちらのページに移動していただき、「▶削除依頼/一般」をクリックします。

(引用元:https://contact.2ch2.net/?guid=on)

(引用元:https://contact.2ch2.net/?guid=on)

② 問い合わせフォームに必要事項を記入する

問い合わせフォームに必要事項を記入します。順番に解説していきます。

(1)「メールアドレス」を記入する。

「メール」の欄にご自身のメールアドレスを記入します。

後にメールの受信確認がありますので、必ずご自身が利用できるアドレスを記入しましょう。(いわゆる「捨てアド」のメールアドレスは推奨されません)

(引用元:https://contact.2ch2.net/?mode=contact)

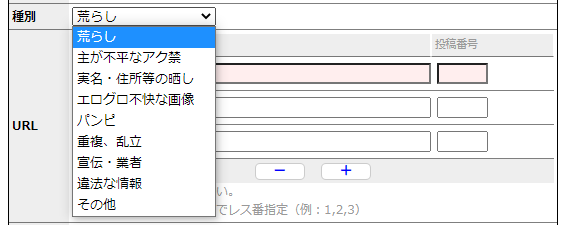

(2)「種別」を選択する

「種別」は削除申請の理由の大まかなカテゴリを選択します。

名誉毀損や名誉感情侵害、「実名・住所等の晒し」に該当しないプライバシー権侵害は、「違法な情報」を選択すればよいでしょう。

(引用元:https://contact.2ch2.net/?mode=contact)

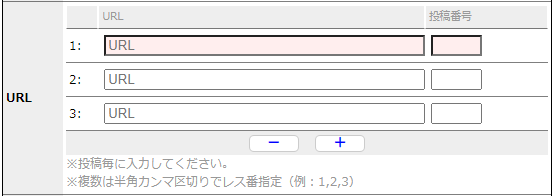

(3)「URL」と「投稿番号」を入力する

「URL」には、削除申請の対象となる投稿が掲載されたスレッドのURLを記入します。

「投稿番号」には、削除申請の対象となる投稿の番号(レス番号)を記入しましょう。

管理人はスレッドのURLと投稿番号からどの投稿が削除依頼の対象となっているかを把握するので、間違いがないようにしましょう。

(引用元:https://contact.2ch2.net/?mode=contact)

(4)「削除理由」を入力する

削除理由はどのように記載するかを悩まれる方が多くいらっしゃると思います。

何を書くべきかはケースによって変わりますので一概にはいえませんが、一般的には次の内容を記載します。

- 該当の投稿に記載された内容

- その内容が自分のことを言っているという説明

- 削除してほしいと考える理由

上記投稿には、「10月のイベントにいた○○は迷惑行為を繰り返す害悪」という内容が記載されています。

私は、「○○」という名前です。また、10月のイベントに参加していましたので、これは私の事を指した投稿です。

私は迷惑行為をしたことはありませんし、害悪といわれるようなことをしたこともありません。

上記投稿は事実無根ですので、削除していただきますようお願いいたします。

(5)お問い合わせを完了する

以上すべて記入が終わったら、最後に内容を確認して問い合わせを完了します。

その後、「メール」の欄に記載したメールアドレス宛に自動的にメールが送信されますので、そこに記載されたURLをクリックすると、削除依頼が完了したことになります。

投稿が削除される場合、削除完了までの目安はだいたい3日〜2週間程度です。

削除依頼を行うにあたって注意すること

以上が削除依頼の手順ですが、これを行う際に注意すべきこともあります。

必ず削除されるわけではない

お問い合わせフォームから削除依頼をしても、必ず削除されるわけではありません。

依頼に応じて削除するかどうかは管理人側の判断となり、削除を強制することはできません。

削除に強制力を持たせるためには、裁判を行う必要があります。

被害が収まるとは限らない

一度削除申請が成功しても、基本的に犯人が同じ内容を投稿することはできます。

つまり、削除されてもまた同じような投稿がされればまた削除依頼をしなければならず、いつまで経っても被害が収まらないということもあります。

誹謗中傷の被害を根本的に解決するためには、犯人特定を行う必要があるケースも少なくありません。

犯人特定に必要な証拠がなくなってしまうことも

「雑談たぬき」などのたぬき掲示板に投稿した犯人を特定するためには、基本的に裁判をする必要があります。

この裁判には証拠が必要ですが、対象の投稿が削除されてしまっていると、そのような投稿があったことの証拠がなくなってしまい、犯人特定ができなくなるというリスクがあります。

誹謗中傷の犯人を特定し、もう二度と書かないことを誓約させたり、損害賠償請求をするためには証拠が必要です。

そのため、削除依頼をする前に、犯人特定を並行して行うかどうかを慎重に検討する必要があるでしょう。

たぬき掲示板の犯人特定については、こちらの記事でも解説しています。

Webに関わる法律であればお気軽にご相談ください

たぬき掲示板の削除依頼についての説明は以上のとおりですが、決して簡単な手続きではありません。

「削除理由」にどのような内容を書くべきか、また犯人特定を並行して行うべきかなど、弁護士に相談しながら進めることが適切といえます。

当事務所では、「雑談たぬき」をはじめとした「たぬき掲示板」の削除・投稿者特定の問題について、豊富な経験があります。

たぬき掲示板に関する法律でお困りのことがあれば、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。

トレントなどの違法ダウンロードで逮捕されるケース|個人で楽しむのは大丈夫?

音楽や映画、漫画など、あらゆるコンテンツがインターネットで配信されており、自宅にいながら楽しむことができます。しかし、同時に著作権侵害にあたる違法コンテンツも増えており、逮捕される事例も相次いでいます。

インターネット上からのダウンロード行為で逮捕されるのはどのようなケースなのかについて解説します。

違法ダウンロードとは

違法ダウンロードとは、違法にアップロードされたデータと知りながらそれをダウンロードする行為を指します。

従来、このようなダウンロードも私的使用目的の複製(ダウンロード)であれば違法ではないというルールになっていました。

しかし、2010年、私的使用目的であっても(一部)違法となるとの法律改正がなされました。

その後、2012年からは違法ダウンロードも罰則の対象となるとの法律改正がなされ、2020年にはその範囲が拡大されました。現在では、動画、音楽、画像などコンテンツの形式を問わず、違法ダウンロードは刑事罰の対象になる可能性があります。

「違法ダウンロードであっても私的使用目的だから問題ない」という言い訳は現在では通用しないので注意しましょう。

違法ダウンロードが刑事罰の対象となるケース

違法ダウンロードが罰則の対象になるかどうかは、ダウンロードしたコンテンツの種類によって異なります。以下では、コンテンツごとに違法ダウンロードが罰則の対象とる条件について解説します。

動画・音楽・ゲームの場合

違法ダウンロードの対象が動画や音楽の場合は、刑事罰の対象となる条件は次のとおりです。

1 有料のコンテンツであること

2 違法にアップロードされたものであることを知っていたこと

これらを順番に解説していきます。

① 有料のコンテンツであること

違法ダウンロードが罰則の対象となる条件として、ダウンロードの対象が有料コンテンツであることが必要です。販売されていないものや無料コンテンツについては、たとえそれが違法にアップロードされたものだとしても、それらをダウンロードする行為は刑事罰の対象にはなりません。

有料コンテンツに該当するものとしては、店舗やデジタルコンテンツマーケットで販売されているものとお考え下さい。

有料コンテンツに該当するものの例

- 音楽CDの形で販売されている音楽

- DVD、Blu-ray等の形で販売されているTV番組、アニメ、AV(アダルトビデオ)

- デジタルコンテンツマーケットで販売されている動画や音楽 など

有料コンテンツに該当しないものの例

- 個人が撮影し、SNS上にアップロードした動画

- YouTubeにアップロードされた個人製作の音楽で、販売されていないもの など

② 違法にアップロードされたものであることを知っていたこと

違法ダウンロードが罰則の対象となる条件として、コンテンツが違法にアップロードされたものであることを知っていることも必要です。

例えば、個人撮影の動画が公開されたSNS上に「私が撮影した作品です」などの文言が掲載されていた場合は、仮にそれが嘘であっても、違法アップロードと知っていたとは判断されづらいでしょう。

一方、海賊版サイトやファイル共有ソフトで著名な映画や楽曲、ゲームなどが無料でダウンロードできる場合は、違法なコンテンツであると認識することが普通です。こういったケースでは、違法アップロードの認識が認められる可能性が高いといえます。

マンガ、イラスト、ソフトウェア等の場合

動画・音楽・ゲーム以外のコンテンツ(マンガ、イラスト、ソフトウェアなど)の場合、違法ダウンロードが刑事罰の対象となる条件としては、上記の①、②に加えて、以下の条件も必要になります。

- ③ 継続的に又は反復して行っていたこと

- ④ 刑事罰化の例外に該当しないこと

これらも順番に解説していきます。

③ 継続的に又は反復して行っていたこと

マンガ、イラスト、ソフトウェア等の場合、一度きりの違法ダウンロードでは罰則の対象にはなりません。

では何回ダウンロードすれば「継続的に又は反復して」といえるかについては、明確な決まりはありません。ただ、短期間のうちに2回以上行っているような場合は、これが認められる可能性はあるでしょう。

④ 刑事罰化の例外に該当しないこと

マンガ、イラスト、ソフトウェア等の場合は、上記①~③を満たしていたとしても、例外的に刑事罰の対象にならないことがあります。

その例外事項は、次の3点で、これらのいずれかに該当する場合は刑事罰の対象にはなりません。

⑴ ダウンロードの対象が二次的著作物であること

(例)二次創作やパロディイラストのダウンロード

⑵ 違法ダウンロードが軽微なものであること

(例)コミックマンガの1コマのみのダウンロード、オリジナルと比べて解像度の著しく低いもののダウンロード

⑶ ダウンロードによって著作権者の利益を不当に害しないこと

違法ダウンロードで逮捕される条件

以上が、違法ダウンロードが刑事罰の対象となる条件ですが、条件を満たす全てのダウンロードが逮捕の対象となるわけではありません。

逮捕の条件は、犯罪の嫌疑があることを前提に、さらに次の点が必要になります。

- 逃亡又は証拠隠滅の恐れがあること

- 行為者が特定されていること

- 告訴が受理されていること

これらについても解説していきます。

逃亡又は証拠隠滅のおそれがあること

そもそも逮捕は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われるものです。

そのため、逮捕は「逃亡のおそれ」又は「証拠隠滅のおそれ」のどちらかがある場合に限り認められるものです。

行為者が特定されていること

刑事罰の対象となる違法ダウンロードがあったとしても、行為者が特定されていなければ逮捕は実施されません。

そして、違法ダウンロードする際には個人情報を記載する必要がなく、一定の匿名性があることは事実です。

しかし、インターネットを利用する際にはIPアドレス(いわばインターネット上の住所)が割り振られており、当然、違法ダウンロードを行う際もIPアドレスが付されています。犯罪行為がある場合、警察や著作権者がそのIPアドレスを割り当てたプロバイダに対して発信者(契約者)に関する情報の開示を求めることで、個人が特定されることがあります。

特に、トレント(torrent)などのファイル共有ソフトを利用した違法ダウンロードは個人特定のケースが多いといえます。

>>トレント(torrent)使用者の個人特定の仕組みなどに関してはこちらで解説しています。

告訴が受理されていること

著作権侵害の罪は、原則として「親告罪」です。

親告罪とは、告訴されていなければ起訴できない犯罪であり、違法ダウンロードもこの親告罪に該当します。

ただし、親告罪であっても告訴は警察の捜査の条件ではありません。そのため、逮捕を免れることを第一に考えるのであれば、やはり示談するなどして告訴の可能性を排除しておくことが無難でしょう。

まとめ

著作権法という法律があることは知っているものの、その詳しい内容までは把握できていない方が大半であり、自覚がないまま著作権侵害を犯している可能性もあります。

特に違法ダウンロードは「誰でもやっていることだから」、「バレないだろう」といった安易な考えで手を染めてしまうことも少なくありません。

しかし、これらは大きな間違いであり、悪質性が認められると特定され法的な責任を課されることもあります。

違法ダウンロードに関する正しい知識を身につけ、特にファイル共有ソフトを利用する場合にはダウンロードするデータについても細心の注意を払うことが重要です。

>>トレントに関するよくある質問についてはこちらでも解説しています。

匿名の投稿はなぜバレる?投稿者が特定される仕組みについて解説!

ネット誹謗中傷問題が社会的に注目を集めるようになり、犯人が特定され書類送検されたとか、損害賠償が認められた、という報道を目にすることも増えてきました。

そこで今回は、匿名の投稿でも投稿者が特定される仕組みについて解説したいと思います。

そもそも匿名の投稿はバレるのか?

匿名の投稿でも、投稿者が特定されることはあります。

正確にいえば、問題のある投稿については、法律の手続を使って、それが誰よって行われたものかを調査することが可能です。

そのため、「実名で投稿していないからバレないだろう」と考えるのは誤りです。

また、「投稿に使ったアカウントには自分の個人情報を登録していないから大丈夫」というのも誤りです。

ではなぜ匿名の投稿でも特定されてしまうのか、その仕組みについて解説していきたいと思います。

押さえておくべきインターネットの2つの特徴

匿名でも投稿者特定ができる仕組みを理解するためには、まずはインターネットの2つの特徴を理解する必要があります。

- ユーザーのIPアドレスはアクセス先のサイトに伝わっていること

- プロバイダを利用してインターネット通信を行っていること

順番に解説していきたいと思います。

① ユーザーのIPアドレスはアクセス先のサイトに伝わっていること

インターネットでYouTubeの動画を観るというケースを例にとって説明したいと思います。

まず、YouTubeの動画のデータは、YouTubeの方で管理しているサーバに保管されています。

私たちがYouTubeの動画を観たいと思ったら、YouTube側に「この動画が観たいです」とリクエストを送ることになります。

このリクエストに応じて動画のデータが送られるわけですが、データの送り先がわからないとYouTube側はどこにデータを送ってよいかわかりません。

そのため、私たちはYouTube側にデータの送り先、つまり住所を伝えているのです。

ここでいう住所が「IPアドレス」と呼ばれるものになります。

このように、インターネットでは、基本的にこちら側のIPアドレスはアクセス先のサイトに伝わっています。

② プロバイダを利用してインターネット通信を行っていること

「IPアドレス」はインターネット上の住所のようなものとお伝えしました。

ただ、インターネット上の住所は、現実の住所のように一人ひとり直接割り当てられているわけではありません。

ではどのような仕組みになっているかというと、私たちは住所をプロバイダから借りてインターネットをしているイメージです。

プロバイダはインターネットに使うための宅配ボックスをたくさん用意しており、私たちはそれを利用し、その宅配ボックスを自分の住所としてインターネットをしていると考えても良いかもしれません。

そのため、アクセス先のサイトに伝わっているIPアドレスというのは、私たちが契約しているプロバイダの住所と、その宅配ボックスの番号であるとイメージするとわかりやすいと思います。

プロバイダがOCNであれば、アクセス先のサイトに伝わっているIPアドレスは、OCNの住所とその中の宅配ボックスの番号ということになります。

このように、私たちは基本的にプロバイダを利用してインターネット通信を行っているということになります。

弁護士はどのようにして投稿者を調査するのか

このようなインターネットの2つの特徴を利用して、投稿者を調査します。

まず、問題のある投稿が掲載されているサイトに、「この投稿を行ったユーザーのIPアドレスを開示してほしい」と伝えます。

開示してもらうには裁判が必要なこともありますが、いずれにせよ、サイトからIPアドレスを開示してもらうと、投稿者が契約しているプロバイダと、その宅配ボックスの番号がわかります。

そうしたら、今度はプロバイダに対して「この番号の宅配ボックスを利用した人の名前と住所を開示してほしい」と伝えます。

(プロバイダとの契約には名前や住所が必要ですから、プロバイダはこれらの情報を保有しています。)

これらの情報を開示してもらうためにはやはり裁判が必要になることがほとんどですが、これによって、投稿者の氏名や住所を特定することができるのです。

まとめ

このような仕組みで、匿名の投稿者を特定することが一般的です。(この他にも投稿者特定の方法はあります)

実名で投稿したから特定されないとか、アカウントに氏名や住所を登録していないから特定されないという考え方は誤りであることがご理解いただけたと思います。

当事務所では、匿名の投稿者特定に豊富な実績があります。

また、開示請求を受けている方の非開示に向けた活動や示談交渉についても対応しております。

インターネットの投稿についてご相談がある方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。

トレント(torrent)の使用は特定される?トレントの特定の仕組みについて解説

トレント(torrent)での違法行為が発覚し摘発に至った事例は少なくありませんが、匿名であるはずのトレントについて、なぜ個人が特定されたり逮捕者が出たりするのか疑問に感じたことはないでしょうか。

・トレントを使ったことがあり特定されるか不安

・なぜトレントの使用が特定されるのか疑問

このような思いでこの記事をご覧の方もいらっしゃると思います。

本記事では、トレントで個人が特定される仕組みについて簡単に解説します。

トレントで個人が特定される仕組み

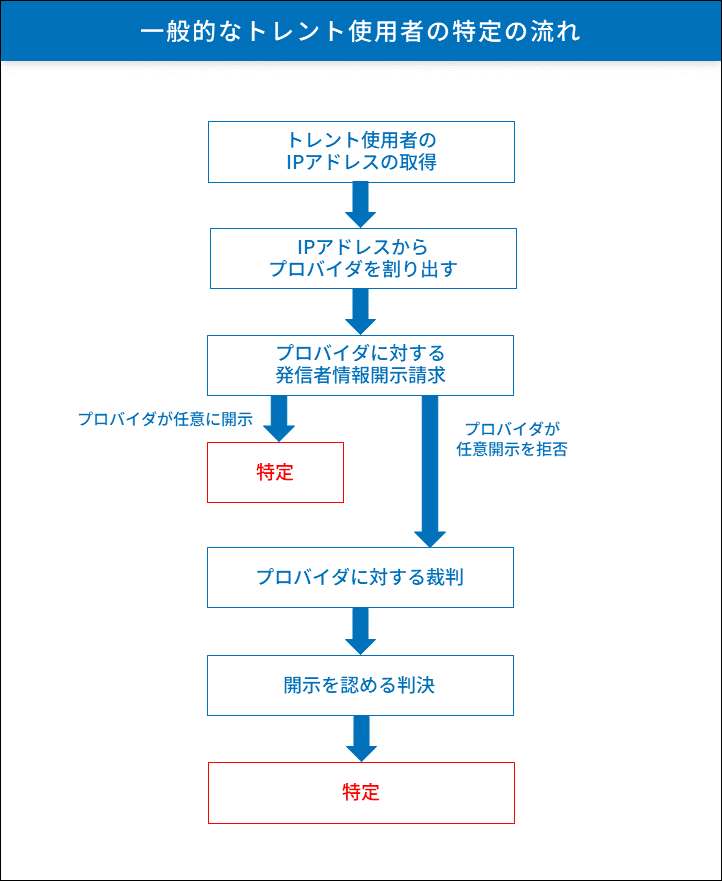

トレントの使用者が特定されるのは、一般的には以下のような流れになります。

トレントの使用者が特定される最大の理由は、P2Pという通信方式が採用されているためです。

P2Pでは、ユーザー同士で直接データのやり取りをします。データのやり取りをするためには、お互いのデータの送受信先(いわばインターネット上の住所)を知る必要があります。

このインターネット上の住所に該当するものが「IPアドレス」です。トレントにおいては、ファイルのやり取りをしているユーザーはお互いのIPアドレスを把握することになります。

そのため、トレントのネットワークに参加することで、対象のファイルをやり取りしている他のユーザーのIPアドレスを取得できてしまうのです。

ちなみに、著作権者によってはトレントの監視システムを利用して機械的にIPアドレスを取得するということもあります。代表的な監視システムは「P2P FINDER」というものがありますが、ほかにも独自に開発した監視システムを利用してトレントを監視するメーカーもあります。

IPアドレス取得後の発信者情報開示請求

取得したIPアドレスを対象にwhois検索すると、そのIPアドレスを管理する経由プロバイダが判明します。

この経由プロバイダに対して発信者情報開示請求の手続をとることで、契約者情報が開示され個人が特定に至るということになります。

経由プロバイダが任意の開示に応じない場合でも、著作権者は経由プロバイダに対して裁判を起こすことができます。この裁判では、開示を認める判断がなされることがほとんどですから、IPアドレスを取得されたトレント使用者は特定されるリスクは相当高いといえます。

なお、著作権者による発信者情報開示請求ではなく、警察の捜査によってプロバイダから情報が開示され個人が特定されるというパターンもあります。

トレントの使用は必ず特定されるのか

仮にトレントで違法にファイルのやり取りが行われていたとしても、すべてのファイル共有行為が開示請求の対象になるわけではありません。

とはいえ、トレントで違法にアップロードされた疑いのあるファイルをダウンロードすることは、著作権者の監視の対象となりIPアドレスを取得されるリスクのある行為です。

また、トレントの監視によって得られたIPアドレスを対象とした開示請求について、裁判所は基本的には開示を認めるという考え方のようです。

開示請求を受け、プロバイダから意見照会書を受け取ったときは、すでに法的問題になっていることを意味します。

そのため、この場合は無視せずご自身の個人情報が開示されるリスクは相当程度あると考えたうえで対応を検討する必要があるでしょう。

>>トレントに関するよくある質問についてはこちらでも解説しています。

雑談たぬきでの投稿者特定 特定方法や注意点についても解説

「雑談たぬき」の誹謗中傷問題について、相談を多くいただいております。

実際に「雑談たぬき」の掲示板での誹謗中傷は少なくありません。そして、実際に法律問題になっているケースも多くあります。

そこで今回は、たぬき掲示板の誹謗中傷問題について解説したいと思います。

たぬき掲示板の削除依頼については、こちらの記事で解説しています。

「雑談たぬき」とは

「雑談たぬき」は、「たぬき掲示板」のカテゴリのひとつです。

「たぬき掲示板」は主にヴィジュアル系バンドに関する話題を取り扱う掲示板です。

「雑談たぬき」は、「たぬき掲示板」のカテゴリのひとつではありますが、ヴィジュアル系バンド以外の話題を取り扱うことになっています。

最近では、ネット配信者やYouTuber、Vtuberなどの話題を取り扱うことも多いようです。

とはいえ、ユーザーの多くは共通しているようで、掲示板のルールや文化は「たぬき掲示板」と共通しています。

「雑談たぬき」の投稿は特定されるか

「雑談たぬき」の投稿者が特定されることは現実にあります。

また、投稿者特定後、被害者が投稿者に対して損害賠償請求などを行うケースも珍しくありません。

「雑談たぬき」での投稿者特定の方法は

投稿者を特定するためには、発信者情報開示請求という法律の手続が必要です。

投稿者特定に至るためには、①サイト管理者からIPアドレス等の開示を受け、②経由プロバイダから投稿者の氏名住所の開示を受けるというステップが必要です。

「雑談たぬき」のサイト管理者は公開されていませんが、適切な手順を踏めば開示請求を進めることができます。

どのような投稿が特定の対象となるか

この発信者情報開示請求が認められるのは、投稿の内容がいわゆる誹謗中傷に該当するときです。

「雑談たぬき」の特徴として、バンドのファン同士の愚痴やトラブルや掲示板に持ち込まれることがあり、法的なトラブルが起きやすいという性質があります。

特定の対象となる投稿は、例えば次のようなものです。

「雑談たぬき」での投稿者特定の難しさ

「雑談たぬき」の投稿者特定の作業は、他のサイトの投稿者特定とほとんど変わりません。

もっとも、掲示板の性質や掲示板管理人の対応によって特有の難しさがあります。

掲示板の性質による困難

「雑談たぬき」では、掲示板で使われている用語が難しいことが多く、内容を理解することが困難であることが、投稿者特定を難しくしています。

例えば、「麺」(バンドのメンバーの意味)や「ギャ」(バンギャルの意味)などの用語は当たり前に使われています。これらはインターネットで調べれば意味は分かりますが、「ポキる」など調べても簡単に意味が分からない用語も使用されており、一見して誹謗中傷か理解しづらいものも多々あります。

こういった特有の用語を理解し、かつそれを裁判所に適切に説明するスキルが、「雑談たぬき」の投稿者特定を成功に導くために必要といえるでしょう。

掲示板管理人の対応による困難

2024年4月時点で、「雑談たぬき」の開示請求への対応は発信者情報開示命令申立の制度(2023年新設)によることを原則としているようです。

それを前提とした手続も独自に定めており、これに従うことが求められます。

さらに、開示請求の対象となる投稿に使用された経由プロバイダがNTTドコモである場合は、必ず(「雑談たぬき」の管理人またはNTTドコモからの)異議訴訟に発展し、開示までの期間が延びるという点も注意が必要です。(2024年4月時点)

異議訴訟の点は、今後の裁判例の蓄積によって解決が見込まれる問題でありますが、現在「雑談たぬき」の投稿における開示請求をご検討の方はご注意ください。

Webに関わる法律であればお気軽にご相談ください

「雑談たぬき」での誹謗中傷問題は、犯人特定などの法律問題に発展する可能性が比較的高いといえます。

当事務所では、「雑談たぬき」をはじめとした「たぬき掲示板」の投稿者特定の問題について、豊富な経験があります。

弁護士費用の目安

【削除請求(裁判外)】

着手金:50,000円~(税込)

成功報酬:0円

【削除請求(裁判)及び開示請求】

サイト管理者への削除・開示請求

着手金:220,000円~(税込)

成功報酬:0円

プロバイダへの開示請求

着手金:165,000円~(税込)

成功報酬:0円

「雑談たぬき」に関する法律でお困りのことがあれば、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。

ソーニョ(sogno)で書かれた愚痴などを削除するには?対処法を解説!

「sogno(ソーニョ)」というサイトにウソの書き込みをされた、会社や上司の悪口を書かれた等、迷惑な投稿による営業妨害を受けたという相談を多くいただきます。

このような投稿は単に腹立たしいだけでなく、会社の信用に傷を付けますし、場合によっては秘密情報が漏れるリスクもあります。

そこで今回は、「sogno」(ソーニョ)とはどのようなサイトか、書き込み投稿で営業妨害を受けたときの対処法などについてが解説します。

「sogno(ソーニョ)」はどのようなサイトか

「会社の愚痴、噂、自慢ならsogno」とあるように、このサイトは主に会社の愚痴などを投稿するサイトです。

匿名での書き込みが可能なため、単なる愚痴にとどまらず、会社や上司に対する誹謗中傷や行き過ぎた内容が投稿される例が数多くあります。

また、会社の愚痴を投稿するというサイトの特徴から、投稿者はほとんどがその会社の(元)従業員です。

「sogno(ソーニョ)」で営業妨害を受けたときの対処法

「sogno(ソーニョ)」で営業妨害を受けたときは、以下の対処法が検討されます。

営業妨害に対して効果的な法的措置

- 削除申請

- 犯人特定(発信者情報開示請求)

順番に解説していきたいと思います。

① 削除申請

問題のある投稿が削除されれば、営業妨害の被害を食い止めることができます。

そのため、営業妨害に対応するためには、まずは投稿の削除が検討されることになります。

削除申請の方法

「sogno(ソーニョ)」では、お問い合わせフォームからの削除申請を受け付けています。

お問い合わせ:https://sogno.mobi/info/contact.html

こちらのURLのページで、必要事項を記載して削除申請を行えば完了です。

ただし、削除申請を行えば必ず削除されるわけではないことに注意が必要です。

削除申請の理由の書き方(記載例)

削除申請を行う際、「お問い合わせ内容」の欄に削除申請の理由を記載することになります。

削除申請の理由の書き方ですが、基本的には①自社の社会的な評価を低下させること、及び②その内容が虚偽であることの二点を書く必要があります。

記載例としては、次のとおりです。

削除申請の記載例

URL:https://sogno.mobi/company/.html

投稿日時:2022/08/02 15:40

投稿内容:(投稿内容を記載する)

削除申請の理由:

上記投稿記事には、「○○」と記載されています。このような記載は、当社が△△を行っているという事実を指摘するものであり、当社の社会的評価を低下させるものです。また、当社が△△を行っているという事実はなく、この指摘は虚偽の内容です。したがって、上記投稿記事は当社に対する名誉毀損となりますので、削除のご対応のほどお願い申し上げます。

② 犯人特定

①の削除申請によって投稿が削除されても、投稿者が同じ内容を再び投稿することは非常に簡単であり、同じ内容が再度投稿されれば、業務妨害の状況は振り出しに戻ってしまいます。

また、従業員が投稿を続けている場合、会社の秘密情報が公開されるリスクに晒されてしまうといえます。

このような場合は、投稿した者を特定(犯人特定)することが有効です。

犯人特定の際の注意点

「sogno(ソーニョ)」は、投稿者の氏名や住所を保有していません。

保有している情報は、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプ等、それだけでは投稿者を特定できないものであるため、そのIPアドレスを管理する経由プロバイダに対してさらに開示請求をしなければ投稿者特定には至りません。

経由プロバイダに対する開示請求は、ほとんどの場合裁判の手続が必要となりますので、犯人特定を希望される場合は、少なくとも一度専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

犯人特定後の対応

投稿者が現従業員である場合は、就業規則に基づく懲戒などが考えられます。

投稿者が元従業員である場合や、会社と無関係の第三者である場合は、損害賠償請求などを行うことが考えらえます。

損害賠償請求は、慰謝料のほか開示請求にかかった費用(弁護士費用)を請求することが一般的です。

警察への相談は有効か

営業妨害(業務妨害)は刑事罰の対象となっています(刑法233条、234条)。

そのため、警察など捜査機関への相談も対処法として考えられるところです。

しかし、インターネットの投稿については、爆破予告のような犯罪予告や、「○○会社は食品に毒を入れている」など悪質性の高い内容が掲載された場合でない限り、親身に相談に応じてくれることは稀です。

そのため、警察に相談するとしても、それと並行して民事での犯人特定の手続(発信者情報開示請求)を行うことをお勧めします。

まとめ

「sogno(ソーニョ)」で営業妨害を受けたときの対処法は以上のとおりです。

とはいえ、最適な対処法はケースによって異なります。また、①削除申請や②犯人特定は法律に基づくものです。

そのため、営業妨害への対処を考える際は一度専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

参考ページ:2ch2.net お問合せ窓口