キュレーションサイトの運営で気をつけるべき著作権侵害について解説

近年、「バイラルメディア」や「キュレーションメディア」とよばれる形のウェブサービスが人気を集めています。

これらに厳密な定義はありませんが、共通するものとして”他者のコンテンツを利用する”という性質があります。

他者のコンテンツを利用するという性質上、法的なトラブルは無視できるものではありません。

そこで今回は、キュレーションサイトを運営する際に気を付けるべき法的問題を整理してみます。

最大のリスクは、著作権

キュレーションサイトで利用するのは”他者のコンテンツ”です。

そして、文章、画像、動画などのコンテンツには著作権が認められることがありますから、これらを無断で利用することは著作権侵害のリスクがあります。

著作権侵害があると、損害賠償などの民事責任のほか、懲役・罰金などの刑事責任が課せられることもあります。

著作権侵害の法的責任は決して軽いものではありませんから、この点は注意しなければいけません。

”許可を取る”が最も単純なリスク回避法

利用するコンテンツに著作権が認められるとしても、権利者の許可を得ることができれば、法的リスクは回避できます。

実際、大手メディアは権利者に直接連絡をして許可を取っているところもあります。

また、直接連絡を取ることで、許可をしてくれる権利者の方も少なくありません。

無断利用は”炎上”のリスクもあるところですから、やはり権利者の許可を取ることをまず考えるのが誠実といえるでしょう。

サービスの機能として問題なく利用できる場合も

利用したいコンテンツが投稿されているサイトにおいて、他人が問題なく利用できる機能を備えていることもあります。

例えば、YouTubeの動画の埋め込みの機能や、TwitterAPIを利用することによる引用のほか、「シェア」、「リツイート」、RSSフィードなどです。

これらを利用しても、著作権侵害の問題は生じないと考えられています。

コンテンツの投稿者が”そのような利用がなされることは当然認識したうえで投稿している”といえるからです。

このような機能を利用することで、自身が運営するキュレーションサイトの目的が達成できるのであれば、十分に活用しましょう。

著作権法上の「引用」として利用する

著作権の認められるコンテンツでも、著作権法上の「引用」として利用することで、適法に利用できる場合があります。

「引用」について詳しくはこちらを参照してください。

「引用」を利用する場合は、メインとなるコンテンツを独自で作成しなければいけないなどのハードルがありますので、それらの点をクリアできるかどうかがポイントになるでしょう。

できる限り”グレー”の状態からの脱却を

「バイラルメディア」や「キュレーションメディア」は”法律的にグレー”などと説明されることがあります。

そして実際、”グレー”の状態で運営しているサイトも少なくありません。

しかし、著作権侵害の責任は軽いものではありませんし、ひとたび”炎上”してしまえばサービスの継続にも支障が出てしまいます。

サービスの仕組みを法的に見直すことで、できる限り適法に近づけることも可能ですし、また既に削除や損害賠償請求がなされているなどの場合も、ダメージを最小限に抑えることもできます。

「バイラルメディア」や「キュレーションメディア」も社会的に有用なサービスのひとつですから、一度法律的な目でチェックされることをお勧めします。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示を受けたらやるべきこと

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

BSAからの不正インストールの通知|失敗しない対処法【弁護士解説】

BSAという団体から不正インストールをしているという疑いをかけられ、調査を要請する通知が届くことがあります。

こういった通知はある日突然届くもので、適切な対応が全く分からないという方がほとんどだと思います。

そこでこの記事では、BSAから不正インストールに関する通知を受け取ったときの失敗しない対処法について具体的に説明したいと思います。

この記事はこんな人におすすめ

- BSAからソフトウェアの不正インストールがあるとして通知が来たが、どう対応すればよいかわからない

- 自社の調査の結果、従業員が無断で不正インストールを行っていたことが判明した。

- 一度回答したら次々と会社資料の提出を求められ、手におえない。

- 合意書へのサインを求められたが、本当にサインしてよいか不安である。

>>「ソフトウェアメーカーからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。

なぜBSAから通知が届くのか

BSAからの通知が届く理由は、そのほとんどが情報提供(通報)によるものです。

BSAは定期的に通報を促す広告を提供していたりしています。

ケースとして多いのが、退職した従業員による通報です。

退職した職場に対して悪感情を持ったために通報することも多く、中には嫌がらせに近い通報もあります。しかし、そのようなケースでもBSA側が通知を送ってくることがあります。

BSAからの通知への適切な対処法

対処法① 焦って回答しない

まず心がけることは、焦って回答しないということです。

不正インストールの通知書には回答期限が設定されており、焦ってしまう方がほとんどです。しかし、通知書に書かれた期限を守らないからといって直ちに取り返しのつかない事態になるということはありません。

むしろ、最初の回答はその後の交渉に決定的な影響を与えます。

そのため、通知書記載の回答期限を守ることよりも、慎重に検討したうえで回答することの方が優先順位が高いと考えるべきです。

なお、過去の裁判例で、不正インストールを行った後に正規品を購入しても、過去の不正インストールについての責任は消滅しないと判断されたものがあります。そのため、「通知が来たけど正規品を購入したからそれで一件落着」とは考えない方が良いでしょう。

対処法② 適切にインストール状況を調査する

不正インストールの通知書には、ソフトウェアのインストール状況を調査するよう記載されています。適切な調査のポイントとしては、以下のようなものです。

調査対象のソフトウェアを確認する

BSAから調査を求められるのは、会社内の全PCの全部のソフトウェアではありません。

BSAからの通知書には、ソフトウェアメーカーが列挙されていますので、そこに記載されたメーカーのソフトウェアのみが調査の対象です。

そこに記載されていないソフトウェアまで調査することは膨大な手間と時間がかかりますし、場合によっては別のトラブルに発展する可能性も否定できません。

そのため、まずは通知書をしっかり確認し、調査対象のソフトウェアがどの範囲かを確認しましょう。

ソフトウェアの取得経緯を確認する

調査対象となるソフトウェアのインストールが確認されたら、次はその取得経緯を確認します。

正規店から購入したとか、信頼できる代理店から購入した場合は不正インストールの可能性は低いでしょう。

一方で、正規の値段よりかなり安い料金でネットショップやオークションで買っていたり、インターネットで拾ったプロダクトキーを利用したような場合は、不正インストールの可能性が高いといえます。

ソフトウェアの購入が証明できる資料を見つけておく

ソフトウェアを購入している場合は、購入履歴がわかる資料を見つけておきましょう。

購入履歴としては、領収書や納品書、注文を受け付けた旨の電子メールでも証拠になりますが、以下の情報が明記されているものが望ましいといえます。

対処法③ 必要な範囲で報告する

ソフトウェアのインストール状況やその取得経緯はさまざまなものがあります。

そのため、調査の対象となったソフトウェアの中にも、回答すべきもののほか、回答すべきでないものも含まれていることがあります。

回答の内容によっては、事案をかえって複雑にしたり、自身の首をしめるようなことになることもありますから、回答の前に一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。

BSAへの回答後の流れ

BSAへの回答後は、BSA側がその内容を確認し、さらに通知書が送付されてきます。

不正インストールがあったことを報告し、その状況が通報の内容と大きく異ならない場合は、示談の話し合いがなされることが一般的です。

一方で、不正インストールがないと報告した場合や、通報の内容と大きく異なる場合は、再度の調査や立入検査の要請がなされることもあります。

さらに、流れによってはBSA側が裁判手続に移行することもあります。裁判手続としては、証拠保全、調停申し立て、訴訟提起などがあります。

>>立入検査や証拠保全については以下の記事で解説しています。

>>不正インストールに関する示談については以下の記事で解説しています。

不正インストールしていたら弁護士に相談しても無意味か

仮に不正インストールが発覚したとしても、弁護士に相談するメリットはあります。

場合によっては、会社の責任にはならないケースもあり得ますし、BSAの要求する損害賠償の額は、必ずしも法律的に妥当といえないこともあります。

弁護士に相談することで、この点について専門家のチェックを受けることもできます。

>>弁護士に依頼できることやそのメリットについてはこちらの記事で解説しています。

あくまで「法律問題」としての対応を

ソフトウェアの不正インストールのは法律問題ですから、「会社にとって不利なこと・やましく思えることを正直に伝えたから温情がある」などということは基本的にないと考えましょう。

むしろ、そうすることで法的に責任を負う必要のない部分まで責任を負ってしまい、かえって会社に損害を与えてしまうということもあり得ます。

対応には慎重な判断が必要ですが、特に以下のような事情があるときは、速やかに専門家に相談のうえ、しっかりとした対応を行いましょう。

当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。

ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Amazonのレビュー・口コミは発信者情報開示請求の対象になるのかについて解説

『アマゾンに開示命令 中傷書評の投稿者情報巡り東京地裁』

(2016/4/11 11:40日本経済新聞 電子版)より

Amazonのレビューについて、発信者情報開示を命じる判決が出たことで話題になっていますね。

今回の判決の意義は様々ありますが、中でも注目すべきなのは「Amazonの日本法人に対して判決が出された」という点でしょう。

みなさんご存知のとおり、Amazonは米国に本社があります。

そのため、開示の訴えなどは米国法人を相手に行わなければならないと判断される可能性もありました。

しかし、今回の判決は、そうではなくて「日本法人(アマゾンジャパン株式会社)に対しての訴訟でOK」と判断したことに大きな意義があるとされています。

米国法人に訴えを起こすにはやはり様々なハードルがありますから、商品レビューによる誹謗中傷について、救済の間口が広がったと考えることができます。

ただ、これによって「気軽にレビューを投稿できなくなるんじゃないか・・」などと心配する声も上がっています。

しかし、今回の判決によって開示の対象となるものの範囲が広がった訳ではありません。

どのような内容であれば開示がされてしまうのかはこちらの記事で説明していますが、この内容が変わった訳ではないのです。

つまり、

① 嘘の内容を含むもの

② 必要以上に攻撃的・侮辱的な表現でなされているもの

これらに当たらなければ、ネガティブな内容のレビューであっても基本的に開示がなされることはありません。

もちろん、日本法人に対する開示請求でOKとなりましたから今までより開示請求の件数が増える可能性はあります。

しかし、自分のレビューが開示請求の対象となったとしてもAmazonも原則どおり発信者に対する意見照会を行いますので、こちらでしっかりと反論をすることが可能ですし、適切な反論ができれば開示を止めることも可能でしょう。

商品のレビューなどは様々な意見があるべきものでそのことは法律も理解しています。

そのため、今回の判決によっても、不当に表現の自由が抑圧される可能性は低いと考えています。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

本名以外でも認められる!開示請求における特定性(同定可能性)判断のポイント

本名以外の活動名(YouTuber、Vtuber、インフルエンサーなど)の場合や、イニシャルや伏字で書かれている場合、削除請求や開示請求ができるかどうか疑問に思われる方も多くいらっしゃと思います。

そこでこの記事では、特定性(同定可能性)の判断方法について解説しています。

- 本名以外の名義でインターネットで活動されている方

- イニシャルや伏字の形で誹謗中傷を受けている方

- 活動名を名指しされて誹謗中傷を受けている方

特定性(同定可能性)とは

名誉を毀損したりプライバシーを公開するような情報が書かれていたとしても、それが「誰のことを指しているのか」が分からなければ、発信者情報開示は認められません。

その投稿を見ても誰のことか全く判別できなければ、誰かの名誉が傷ついたとか、プライバシーが侵害されたとはいえないからです。

このように、その投稿を見た人が「誰のことを指しているのか」が分かるかという問題を「特定性(同定可能性)」といいます。

特定性(同定可能性)はどのように判断されるか

特定性については、一般的には次の基準で判断されると考えられています。

原告(開示請求者)と面識がある者又は原告(開示請求者)の属性の幾つかを知る者がその投稿を読んだ場合、その読者にとって、「○○(ネット上の記載)」と原告(開示請求者)とを同定することが可能かどうか(東京地判平成11年6月22日・判タ1014号280頁参照)

※ここでいう「属性」とは、氏名や住所のほか、性別、年齢(年代)、身体的特徴、勤務先、肩書などをいいます。(例えば、「四谷コモンズ法律事務所所属」、「男性」、「弁護士」、「64期」、「30代」は筆者の属性といえます。)

ポイントは、社会にいるあらゆる人が「開示請求者のことを指している」とわからなくてもいいということです。

また、投稿そのものだけでなく、前後の文脈も併せて判断されます。

以上を踏まえ、よくあるケース別に特定性の判断について解説してきます。

ケース別 特定性の判断方法

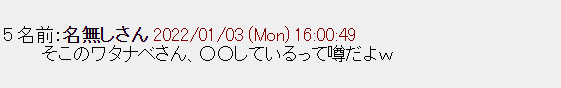

投稿そのものからは特定できないケース

次のような投稿は、投稿そのものを見ただけでは特定性は認められません。

しかし、このスレッドをさかのぼると、次のような記載だったとします。

この場合、「ワタナベ」さんは「弁護士」であり、「四谷二丁目」の「新宿通り沿いにある」「1階にパン屋さんが入っているビルの3階にある」「法律事務所」に勤務していることが読み取れます。

これらの属性がすべてそろっている人は筆者しかいません(2022年1月現在)から、ここでいう「ワタナベさん」は筆者ということで特定性が認められます。

イニシャル・伏字のケース

イニシャルや伏字のケースも上記と同じです。

上記のケースで、投稿番号5には「Wさん」や「ワ●●ベ」としか書かれていなかったとしても、「弁護士」であり、「四谷二丁目」の「新宿通り沿いにある」「1階にパン屋さんが入っているビルの3階にある」「法律事務所」に勤務している「Wさん」や「ワ●●ベさん」は筆者しかいませんから、特定性が認められます。

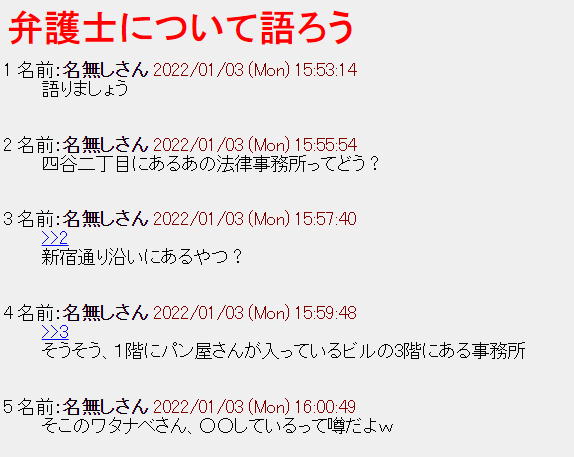

源氏名のケース

スタッフの方が源氏名を使用している飲食店において、そのスタッフの悪口が書かれるケース(下の例(投稿番号5))のように、本名ではなく源氏名で誹謗中傷が投稿されることもよくあります。

この例では、高級クラブ「ヨツヤコモンズ」で「ヤスミ」という源氏名を使って接客をしているのは一人しかいないという場合は、特定性ありと判断される可能性が高いでしょう。

ここでのポイントは、お客さんや他のスタッフが「ヤスミ」さんの本名を知らなくても特定性は認められるということです。

お客さんや他のスタッフが、「あのお店のあのスタッフのことだな」とわかれば、特定性ありと判断されます。

アカウント名・ネットの活動名義(YouTuber・VTuberなど)のケース

近年、アカウント名やネットの活動名義(YouTuber・VTuberなど)を対象とした誹謗中傷の相談が増えています。

このようなケースでは、ほとんどの場合、本名や顔を公開していません。

そのような場合でも、特定性が認められるケースはあります。

結論からいうと、その名義で外部的な活動を行っていたかどうかが最も重要なポイントになります。

その名義でオフ会に参加したとか、ライブを開催した、他人とコラボした、ゲーム大会に参加した、といった活動が多いほど特定性が認められる傾向にあります。

なぜなら、外部的な活動を行うほど、その名義を見たときに「(実在する)あの人のことだ」とわかる人が増えてくるからです。

逆にその名義では外部的な活動をしておらず、実在の人とその名義を紐づけられる人がほとんどいないケースでは、特定性は認められません。

>>Vtuberの方の開示請求については以下の記事で解説しています。

このように、特定性は周辺の記載と併せて判断されます。

個人的には特定性は割と緩やかに認められる印象です。

ご自身のケースで判断に迷う方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

口コミやレビュー、感想の投稿で発信者の情報は開示されるのかを解説

ネガティブな口コミについて、開示請求をしたいと考える方も多いと思います。

また、発信者情報開示請求(意見照会書)が届いたけれども、自分は感想を述べただけと主張したい発信者の方もいらっしゃると思います。

この記事では、口コミ、レビュー、単なる感想の書き込みが開示請求の対象になるかを解説しています。

原則として開示は認められない

結論からいえば、口コミ、レビュー、単なる感想の投稿については、それがネガティブなものであっても原則として開示の対象とはなりません。

仮に開示されるとすれば、「味付けが辛くて自分には合わなかった」というレストランのレビューや、「売上の数字が何より大事と考える社風が私は好きではありませんでした」といった転職情報の口コミまで開示の対象となってしまい、不都合といえるでしょう。

ネガティブな投稿であっても、それが正当なものである限り社会にとっては必要な情報と考えられています。

裁判では、このような投稿の開示を否定する理屈として「そのような感想を持つ人がいるという印象を受けるにとどまり、必ずしも社会的な評価が下がるわけではない」といった説明がされたりします。

開示が認められるパターンは2つ

とはいえ、例外的に発信者情報開示が認められることはあります。

口コミやレビュー、単なる感想の投稿が開示が認められるケースは、大きく分けて2パターンあります。

① 嘘の内容を含むもの

② 必要以上に攻撃的・侮辱的な表現でなされているもの

① 嘘の内容を含むもの

例えば、「食材が腐っており味がまずい」とか「残業代を払わないので転職先としておすすめしません」などの投稿は、口コミや感想を内容とします。

しかし、「食材が腐っている」や「残業代を払わない」という内容が嘘の場合、いくら口コミや感想だとしても開示請求は認められます。

このようなケースは、評価の前提が誤っており正当なものとはいえないからです。

② 必要以上に攻撃的・侮辱的な表現でなされているもの

例えば、「こんな料理を出すなんて、シェフは脳に障害を持ったキ●ガイですねw」という投稿は、確かに投稿者がそう思ったのかもしれません。

しかし、料理を質を批判するためにここまで強い表現を使う必要はないですし、シェフの方の人格を傷つけるものといえます。

このような投稿は、たとえその人の感想だとしても、開示請求は認められるでしょう。

口コミやレビューを投稿する際の注意

口コミやレビューの対象は商品やサービスであり、ひとつの投稿が売上に大きな影響を与えることは珍しくありません。

そのため、事業者は、消費者側が思っている以上に口コミやレビューに対して敏感です。

したがって、法的な結論はともかく、ネガティブな口コミやレビューをめぐってトラブルになることは非常に多くあります。

無用なトラブルを避けるため、ネガティブな口コミやレビューの投稿の際は過激な表現にならないようにしましょう。

また、実際に利用したことを証明しなければならないこともありますから、利用したことがわかる記録は残しておくことが無難です。

トラブルが発生すること自体がマイナスであるといえますから、ネガティブな口コミやレビューを投稿する際には、それなりの注意を払うことをおすすめします。

[button style=”btn-default btn-lg” icon=”fa fa-envelope-o” align=”left” type=”link” target=”false” title=”法律相談はこちら” link=”https://y-commons.com/contact/” linkrel=””]

【発信者側必見】発信者情報開示請求を拒否する理由と4つの書き方を解説

発信者情報開示の照会に対して拒否の回答をしたいと考えたとき、拒否の理由の書き方分からないということがよくあります。

どのような理由を書けばよいのかはケースによってまちまちですので、この記事は、拒否の理由の書き方をまとめ記事です。

>>トレント(torrent)の使用で開示請求を受けたケースについては、こちらの記事で解説しています。

まずは「侵害された権利」の確認

開示請求に対して反論するためには、まず相手がどんな権利が侵害されたと主張しているかを確認する必要があります。

これは、意見照会書の「侵害された権利」の欄に書かれています。

なお、名誉権と書かれている場合は名誉毀損を意味します。

また、「人格権」と記載されていることがありますが、人格権は名誉権(名誉毀損)、プライバシー権、肖像権などを含む概念です。

そのため、人格権と書かれている場合は、「権利が明らかに侵害されたとする理由」の欄を見ないと、どの権利の侵害を言われているのかはわかりません。

「侵害された権利」別 書き方まとめ

名誉毀損の場合

「侵害された権利」に名誉権(名誉毀損)と書かれているときの書き方については、以下の記事で解説しています。

プライバシー権侵害の場合

「侵害された権利」にプライバシー権と書かれているときの書き方については、以下の記事で解説しています。

著作権侵害の場合

「侵害された権利」に著作権と書かれているときの書き方については、以下の記事で解説しています。

名誉感情侵害の場合

「侵害された権利」に名誉感情侵害と書かれているときは、名誉感情権侵害が成立しないことを拒否の理由に記載する必要があります。

名誉感情侵害かどうかは、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」といえるかどうかで判断されます。

かなりあいまいな基準ですが、前後の文脈なども考慮されることは間違いありません。

名誉感情侵害に対して反論したいと考える場合は、こちらも言い分がある場合も多いと思いますから、投稿に至った経緯などを説明することも有効と思われます。

名誉感情侵害の主張に対する反論の例

○○氏は、これまで●●の話題について、他者を煽るような発言を繰り返していました。そのため、○○氏は批判を受けるリスクを受け入れていたといえます。

また、私の投稿は、○○氏の不適切な発言を批判し、いさめるために行ったものです。

それまでの経緯に照らすと、私の発言は「社会通念上許される限度を超える」とはいえないと考えます。

拒否理由としてよく候補としてあげられるものとその効果

よく候補としてあげられる理由と、それが法律的にどの程度(開示を回避できる)効果があるかを以下にまとめます。

知らない、身に覚えがない

残念ながら、あまり有効な反論とはいえません。

開示請求の対象になるのは、”誰が投稿したか”ではなく”投稿に使われたプロバイダの契約者の情報”だからです。

そのため、”権利を侵害するような投稿がそのプロバイダ経由で投稿された”ということが証明されれば、その契約者の情報の開示が認められることになります。

同じ理由で、「端末(携帯やPCなど)を他の人に貸していた」という理由も、あまり有効とはいえません。

身に覚えのない発信者情報開示請求(意見照会書)が届いたときの対処法については、こちらの記事で解説しています。

ネットに書かれていたものをコピペしただけ

これもあまり有効な理由にはなりません。

コピペされたもの(元の投稿)が他人の権利を侵害するものであれば、コピペしたことでその権利侵害を更に助長させていると判断されるからです。

投稿した内容は、ネットでみんなも言っている

こちらも有効な理由とはいえません。

名誉毀損の場合、仮に「それが真実と信じるについて相当の理由」があれば、違法性がなくなる余地はあります。

しかし、ネットの情報、特に匿名掲示板などの情報を鵜呑みにするようなときは、この「相当の理由」があるとはほぼ認められないといえます。

匿名の投稿なんて誰も信じない

有効な理由とはいえません。

刑事の事件ではありますが、このような考えを明確に否定した最高裁判例も存在します。

自分の思ったこと(主観)を書いただけ

こちらは有効な理由になり得ます(開示の理由が名誉毀損の場合)。

「料理が口に合わなかった」とか「自分には効果が感じられなかった」というような投稿は正当な表現の自由の範囲内になるからです。

ただし、いくら主観的な内容だからといって、真実でない内容に基づくものは、正当な表現とはいえません。(例えば、「古い食材を使っているので、料理がマズイ」と投稿したが、実際は古い食材は使っていないような場合)また、あまりに攻撃的な表現の場合は、いくら自分が思ったことでも、正当な表現とならないこともあります。注意しましょう。

口コミやレビューで名誉毀損が認められるかどうかは、こちらの記事で詳しく解説しています。

大まかな説明は上のとおりですが、具体的に何が有効な反論になるかはケースによりますし、実際に回答する際は法律を意識して書く必要もあります。

また、書類を添付する場合はどのようなものがふさわしいか、という問題もあります。

当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。発信者情報開示請求を受けたけども対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

ネットショップの契約が成立するタイミングはいつ?トラブル防止策も解説

ネットショップを運営していると、契約関係がなかなか理解しづらいこともあると思います。

そこで今回は、ネットショップの契約関係について、少し整理してみましょう。

契約が成立するタイミングは?

お客さんからの注文に対して、ネットショップ側が送る「承諾しました」という内容のメールがお客さんに届いた時点です。

必ずしもお客さんがそのメールを開いて読む必要はありません。

お客さんのメールボックスに入った時点で、契約は成立します。

なお、ネットショップ側で送ったメールが文字化けしていた場合など、「承諾しました」という内容のメールが読み取りできない状態の場合は、契約は成立しません。

自動返信メールでも契約は成立する?

多くのネットショップでは、注文すると自動返信メールが送られることがあります。

これによって契約が成立するかは、そのメールに書かれている内容によります。

そのメールに「ご注文を承りました」といったような内容が書かれていれば、契約は成立します。

そのような内容が書かれておらず、単に「注文内容の確認」のメールであれば、契約は成立しません。

契約が成立するとどうなる?

ネットショップ側は商品を渡す義務が、お客さん側はお金を払う義務が生まれます。

契約が成立した後は、両者が契約に縛られますから、基本的に商品や金額を変更したり返品やキャンセルすることはできなくなります。

契約は早めに成立させた方が有利?

必ずしもそうとはいえません。

契約が成立すると、ネットショップ側も法的に縛られます。

そのため、契約を成立させた後に、商品の金額を間違えて設定していたことや、商品の在庫がないことが判明してしまうと、契約不履行になる可能性もあるのです。

そのため、自動返信メールに「承諾」の内容を入れ込むことが必ずしも良いとはいえません。

お客さんとのトラブルを防止するには?

「承諾した」という内容のメールは、こちらが問題なく商品を渡せるようになってから送るべきでしょう。

ネットショッピングの場合、お客さんから注文があったからといって、必ず契約しなければならない訳ではありません。

そのため、受注にあたって在庫の確認や審査等が必要な場合、それをクリアしてから「受注した」という内容のメールを送っても大丈夫です。

もっとも、「承諾した」という内容のメールをなかなか送らないのもトラブルの原因になりますから、こちらが問題なく商品を提供できるようになったらすぐにメールを送りましょう。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

【ネットショップ側】ショップ開設にあたって、気を付けるべき法律は?

【ネットショップ側】広告規制の考え方

【ネットショップ側】注文をキャンセルしたいと言われたら?

ネットショップと広告規制の関係性とは|気をつけるべき消費者保護法を解説

あまり意識することはないかもしれませんが、ネットショップと”広告規制”は切っても切れない関係にあります。

そこで今回は、ネットショップにまつわる広告規制についてまとめましょう。

ネットショップのページは「広告」にあたる

ネットショップの各ページは、基本的に「広告」にあたります。

(その意味で、「広告」という言葉の意味とは少しズレるかもしれません)

そのため、商品紹介ページのほか、トップページ、ランディングページ、注文確定ページに至るまで、すべてのページは「広告」にあたると考えましょう。

気を付けたい「消費者保護法」

”広告規制”を定めている法律はひとつではありませんが、消費者保護法は特に重要です。

消費者保護法はBtoCの取引に適用されるもので、この法律にも”広告規制”は定められています。

次の内容について、規制があります。

・広告に嘘を書くこと

・不確定なことについて断定すること

・お客さんにとって不利益になることを故意に伏せること など

これらに違反すると、お客さんは契約をキャンセルできることがあります。

せっかく商品が売れたのに、広告の記載が不適切なためにキャンセルされてしまうとなると、ショップ側の思わぬ損失につながります。

契約のキャンセルは直接的な損害ですから、消費者保護法の規制は特に気を付けるべきでしょう。

一般的なルールを定めた「特商法」と「景表法」

ネットショップで問題となる”広告規制”を定めたものに「特商法(特定商取引に関する法律)」と「景表法(不当景品類及び不当表示防止法)」があります。

これらは、広告に関する一般的なルールを定めたもので、いわゆる誇大広告を禁止しています。

嘘を載せるのは論外ですが、あまりに誇張した表現を使っていたり、偏った条件で他社商品と比較したりすることも、これらの法律に違反する可能性があります。

販売する商品によって”広告規制”があるもの

販売する商品によっては、特別に”広告規制”があるものもあります。

例えば、医薬品を販売するときは薬事法、株や証券など金融商品を販売するときは金融商品取引法などです。

このように、特別な”広告規制”があることがありますので、販売する商品に”広告規制”はないか、販売前に念のため確認してくのが無難でしょう。

”攻める”広告は一度チェックを

ネットショップにおいては、インパクトのある商品説明など、”攻める”内容を掲載することも必要な場合もあると思います。

”攻める”広告自体は禁止されるものではありませんが、やりすぎると法律違反になる可能性もありますから、少しでも広告したい表現に気になる内容があるときは、専門家にチェックしてもらうのが良いでしょう。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

【ネットショップ側】ショップ開設にあたって、気を付けるべき法律は?

【ネットショップ側】契約はいつ成立する? 契約成立するとどうなる?

【ネットショップ側】注文をキャンセルしたいと言われたら?

自社のアプリの著作権侵害警告書・通知書とは|基準や損害賠償について解説

自社がリリースしたアプリが、他社のアプリをパクった(著作権侵害がある)として警告書(通知書)が来ました。どう対応すればいいですか?

相手が「著作権侵害がある」と主張する根拠は何か確認しましょう。共通部分がそもそも認められない場合や、「全体の雰囲気が何となく似ている」程度では著作権侵害は成立しません。

確かに共通部分はありますが、相手方のアプリなんて初めて知りましたし、参考にもしていません。このような場合でも、著作権侵害になってしまうのでしょうか?

いいえ、著作権侵害にはなりません。

著作権侵害が成立するためには、既にある作品に「依拠(基づくこと)」が必要ですから、偶然同じものが出来たとしても著作権侵害は成立しません。この「依拠」に関しては、どの程度似ているのか、相手方のアプリはどの程度有名か、といった事情のほか、アプリ作成の時期などから判断されます。

既存のアプリを参考にしていたので、共通する部分がありました。こちらは著作権侵害になってしまいますか?

必ず著作権侵害になるわけではありません。

共通部分が「ごくありふれた表現」であったり「アイデア」に過ぎない場合は、著作権侵害になりません。

「ごくありふれた表現」の具体例はどのようなものがありますか?

テキストでいえば、「レベルアップ」「クリアー」「ここをタップ」などが典型例です。画像で言えば、単純な四角や丸などの図形や、色が同じ場合などでしょう。画面のレイアウトに関しても、特徴的なものでない限り「ごくありふれた表現」にあたります。

これらの他、もう少し発展したものでも「ごくありふれた表現」の範囲に含まれますが、実物を見てみないと判断できないものも多いので、困ったら専門家に相談しましょう。

「アイデア」が共通している場合とは、どのようなときですか?

ゲームのルールやアプリで達成できること(目的)が同じというような場合です。アプリ内でのユーザーの導線や、課金の仕組みも多くは「アイデア」の範疇でしょう。ただし、同じ「アイデア」であっても、類似したテキストや画像を使っている場合、著作権侵害の可能性は高くなります。

著作権侵害が疑われる場合は、必ず相手方の主張する額の損害賠償を支払わなければいけませんか?

いいえ。

特に交渉の場合、損害賠償額は多くふっかけてくることがあります。著作権侵害の場合の損害額の計算はある程度法律で決まっていますから、仮にこちらに著作権侵害が疑われる場合でも法律に基づいて計算した額をベースに交渉していくことが必要です。

この種の事例では、そもそも著作権侵害が認められないという事例も少なくありませんので、警告書(通知書)が来た場合、やはり一度は専門家に相談するべきでしょう。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

ソフトウェアの不正利用|メーカーの通知に対する正しい対処法【弁護士解説】

ソフトウェアの不正利用(不正インストール)があるとして、メーカーから通知書やメールをを指摘する通知が送付されてくることがあります。

このような通知は何の前触れもなく届くものです。また、請求される金額が高額になることも多いため、通知を受け取った側は強い不安を覚えることがほとんどです。

しかし、ソフトウェアの不正使用の問題は法的紛争に該当するものですから、対応を誤ると取り返しのつかない事態になることもあります。

そこで今回は、「ソフトウェアメーカーからの」通知に対して、どう対応することが正しいのか、弁護士が解説します。

この記事はこんな人におすすめ

- メーカーからソフトウェアの不正利用(インストール)があると指摘された方

- 不正利用で高額な請求を受けてお困りの方

>>「BSAからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。

不正利用(不正インストール)の通知が届く理由

ソフトウェアメーカーから不正利用の通知が届く理由として多いのは、各メーカーによる不正利用の監視システムに引っかかったケースです。

多くのソフトウェアメーカーは、不正なライセンスキーの使用などをシステムで監視しています。これによってソフトウェアの不正利用の疑いがあるとされた会社や事業者に対して、不正利用を指摘する通知が送られることがあります。

また、(元)従業員からの通報をきっかけに、通知が送付されてくることもあります。ただソフトウェアメーカーから直接通知が送られるケースでは、通報をきっかけとするものは比較的少ない印象です。

不正利用の通知に対する正しい対処法

対処法① 状況を正確に確認するまで絶対に回答しない

ソフトウェアの不正利用に関する通知は突然届くものです。また、海外メーカーから届くことも珍しくなく、強い不安や恐怖を感じても無理がないものです。

しかし、ここで焦って回答してしまうと、後で取り返しのつかない状況になることがあります。(取り返しのつかない状況になる原因は、初回の回答によることがほとんどです。)

不正利用の通知が届いたとしても、まずは通知の内容をしっかり確認し、自社の状況を正確に把握するまで一切の回答を避けましょう。

なお、通知書には回答期限を設定していることもありますが、これが過ぎたとしても取り返しのつかない状況に陥るということは(少なくとも法律的には)ありません。また、回答期限の延長に応じてもらえる可能性も十分にあります。そのため、回答期限を守ることよりも不用意な回答をしない方が優先度は高いと考えましょう。

対処法② ソフトのインストール状況とその取得経緯を確認する

ソフトウェアの不正利用に関する通知には、不正利用をしたとするソフトウェアが記載されていることが一般的です。そのようなソフトが社内のPCにインストールされているかどうかを確認しましょう。

仮にそのソフトがインストールされていた場合は、取得経緯も確認しましょう。正規店から購入したとか、大手代理店から購入した場合は不正利用はないと判断できます。

一方、定価よりかなり安い価格でネットショップやオークションで購入した場合や、インターネット上に掲載された無料のライセンスキーを使用したという場合は、不正利用の可能性がかなり高いといえます。

なお、購入している場合は購入履歴も確認しましょう。以下の記載がある資料(領収書、納品書、注文確認メールなど)があれば望ましいといえます。

対処法③ 通知書記載のPC等の状況を確認する

ソフトウェアメーカーからの通知には、不正利用を疑う根拠が記載されていることがほとんどです。(もし記載が一切ない場合は、不正利用を疑う根拠を提示してもらうことが必要です。)

不正利用の根拠には、監視システムが検出したPCのユーザー名やMACアドレスのほか、インターネット通信に使用しているグローバルIPアドレスなどが記載されています。

しかし、これらの情報がすべて正確とは限りません。社内のPCや回線を調査した結果、そのようなPCは存在しないとか、IPアドレスを管理する経由プロバイダが契約のプロバイダと異なるなどのケースもあります。

そのような場合は、監視システムの取得に問題があり得るといえますから、それを知るためにもまずは通知書記載の内容と、社内のPCや回線の状況を照合してみましょう。

対処法④ 必要な範囲で回答する

問題となるのはあくまで「通知書に記載されたソフトウェア」ですから、たとえ同メーカーのソフトであってもそれについては言及するべきではありません。

また、ソフトウェアメーカーからの通知には請求の根拠が示されていないものもあります。そのような場合は、相手の請求の根拠をまずは確認することが必要です。

最も避けるべきことは、自ら不要な情報を相手に提供した結果、事案をかえって複雑にしたり、自身の首をしめるようなことになることです。

回答後はどのような流れになるか

初回の回答の内容によって、その後の流れは変わってきます。

不正利用の事実を認めるよう回答をした場合は、それに基づいて示談金額の話が進むことが一般的です。

一方で、不正利用がないと回答した場合には、ソフトウェアの購入履歴などの証拠を求められたり、場合によっては事業所への立ち入り調査の要請を受けることもあります。

>>立入検査や証拠保全については以下の記事で解説しています。

>>不正インストールに関する示談については以下の記事で解説しています。

専門家への相談も考えましょう

不正インストールの問題は法律問題のなかでも、著作権という特殊な分野の問題です。

また、早い段階で専門家にチェックしてもらうことで今後の見通しが立てられ、適切な対応方法をとることができます。

場合によっては、会社の責任にはならない不正インストールもありますし、仮に不正インストールの責任を負う場合であったとしても、相手方の提示する和解条件が法律的に妥当かどうかもチェックすることができます。

焦って対応するとかえって自分の立場を不利にする場合もあり得ますから、少しでも不安な要素がある場合は、早い段階で信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。

ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。