【ネットショップ側】注文をキャンセルしたいと言われたら?

運営しているネットショップで、商品購入の申込み(注文)があったけれども、後日、申し込んだお客さんから「やっぱりいらないから、注文をキャンセルして。」と言われることがあります。

この記事ではこのようなケースでどのように対応したらよいかを解説しています。

1.キャンセルの理由を確認する

”商品を買いたい”という申し込みは、お店に届いた以降は、基本的に撤回(キャンセル)することはできません。

ケースによっては、法的にキャンセルが認められる場合もありますが、今回のケースのように「やっぱりいらないから」などのような一方的な都合では、キャンセルは認められません。

2.キャンセルを許容できるかを検討する

キャンセルが法的に認められないとしても、ネットショップ側でキャンセルを認めることは差し支えありません。

例えば、ネットショップの印象を悪くしないために、今回はサービスとしてキャンセルを認めてあげるという対応もよくあることです。

また、キャンセルの意向を無視して商品と請求書を送り付けても、お客さんから「いらないと言ったのに」などと言われて代金が支払われないこともあり得ます。そうなると、商品や代金の回収コストもかかってしまいます。

そのため、購入申し込みの対象となった商品が販売できなくなる不利益と、ショップの評判、代金回収コストなどを総合的に考慮して、キャンセルを許容できるかを判断しましょう。

キャンセルを許容する場合には、その旨をお客さんに伝えます。

キャンセルを認めず、あくまで販売するとした場合には、商品を引き渡し、代金を請求しましょう。

3.法定返品権には注意

ネットショッピングのような通信販売には、お客さんに「法定返品権」という権利が認められることがあります。

これについて詳しくはこちらで説明していますが、この権利が認められる場合、理由を問わず申し込みのキャンセルができることになります。

そのため、キャンセルの事例では「法定返品権」が認められるケースかどうかを必ずチェックします。

これが認められる可能性が高いと判断された場合は、キャンセルを認めるのが無難でしょう。

トラブルを予防するには

あらかじめキャンセルのルールを明示しておくことです。

ルールの例としては

・申込みのキャンセルには一切応じることはできません。

・商品発送前に限りキャンセルに応じます。

・●●日以内に入金がなければ自動的にキャンセルとします。

などが考えられます。

あらかじめキャンセルのルールを明示しておくことで、お客さんとのトラブルの大部分は解消できます。

なお、キャンセルのルールは、「法定返品権」なども踏まえ、総合的に策定しておくことをおすすめします。

弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

【ネットショップ側】ショップ開設にあたって、気を付けるべき法律は?

【ネットショップ側】広告規制の考え方

【ネットショップ側】契約はいつ成立する? 契約成立するとどうなる?

【発信者側】発信者情報開示請求を拒否する方法とそのメリット・デメリット

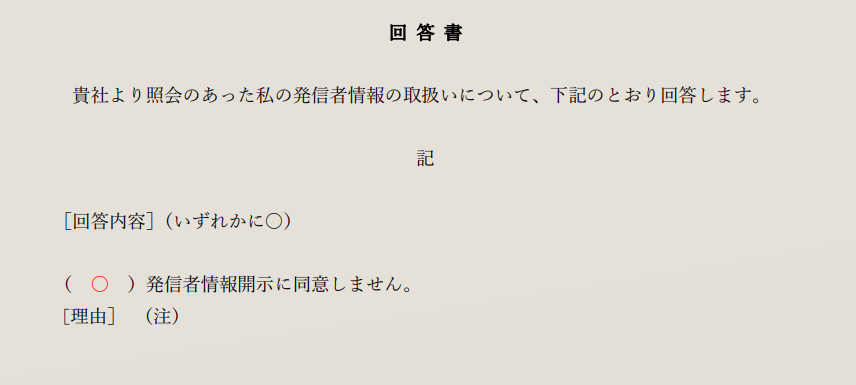

プロバイダから意見照会が送られてきたとき、開示に同意するか拒否するかを回答することになります。

通常の感覚としては、自分の個人情報が開示されてほしくない、つまり拒否したいと考えるのが普通でしょう。

そこで、拒否(不同意)の回答をする方法とそのメリット・デメリットをまとめてみます。

なお、意見照会とは何か、これが届いたときまず初めにやるべきことは、以下の記事にまとめています。

また、BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して意見照会書を受け取った方は、こちらの記事もご覧いただければと思います。

拒否(不同意)の回答をする方法

拒否(不同意)の回答をする方法はシンプルです。

意見照会書に同封された回答書の「発信者側情報開示に同意しません」の欄に「〇」を付け、「理由」を書いて返送するだけです。

ここでほとんどの人がつまずくのが、「理由」の書き方がわからないということでしょう。

拒否(不同意)の理由の書き方については、次の記事で解説しています。

拒否(不同意)の回答をすることで開示を防げるか

拒否(不同意)の回答をして開示を防ぐことができるかどうかは、今回の開示請求がどのような方法でなされているか(任意請求なのか、裁判なのか)によって考え方が違ってきます。

任意請求の場合は、情報開示を防ぐことができることがほとんどです。

一方、裁判の場合は、いくら拒否(不同意)の回答をしても、裁判所が開示を認めれば開示されてしまいます。

そのため、単に拒否(不同意)の回答をするだけでは不十分な場合が多く、非開示を目指すためには法的に有効な反論を記載(場合によっては証拠を添付)する必要があるでしょう。

それぞれのパターンの考え方については、次の記事で解説しています。

拒否(不同意)の回答をするメリット

無条件での開示がなされない

開示に同意してしまうと、プロバイダはそれ以上の検討は一切せず、個人情報を開示します。

つまり、本来は開示されるべきでない場合であっても、個人情報が開示されてしまうのです。

拒否(不同意)の回答をすることで、個人情報がむやみに開示されることを防ぐことができます。

裁判所に厳しい基準で判断してもらえる

発信者情報が開示された後に待っているものは、ほとんどの場合、損害賠償請求です。

この損害賠償請求の中で、自分の主張を言いたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、実は開示が認められる条件は損害賠償が認められる条件より厳しいものとなっています。

拒否(不同意)の回答をすると開示の是非を裁判所が厳しい基準で判断してくれますから、この点は発信者にとってメリットといえるでしょう。

拒否するデメリット

最終的な支払い額(損害賠償の額)が高くなる可能性がある

拒否(不同意)の回答をすると、開示請求者側はプロバイダを相手に裁判を続ける必要があります。

そのため、開示請求者側にこの裁判費用(弁護士費用)が追加で発生することになります。

一方、開示に同意した場合にはこの裁判費用(弁護士費用)は発生しません。

そして、開示後の損害賠償請求では、ほとんどの場合、①慰謝料のほか、②発信者特定にかかった調査費用(弁護士費用)も請求されます。

そのため、拒否(不同意)の回答をした場合、プロバイダを相手とした裁判の費用が上乗せされる結果、開示後の損害賠償の請求額が高くなることがあります。

しかし、発信者情報開示にかかった費用の全額が請求できるかどうかについて、裁判例は分かれています。

もちろん全額を請求できると判断されたケースもありますが、一部のみ認められるとされたケースのほか、全く認められないとされたケースもあります。

そのため、開示に同意したことで損害賠償の額が下げられるかどうかは賭けの要素があるといわざるを得ません。

謝罪がしづらくなる

開示に対して拒否(不同意)の回答したことは、開示請求者に伝わることがほとんどです。

そのため、後に考えを改めて謝罪しても、相手方がこれを受け入れるハードルは上がっているでしょう。

場合によっては示談での折り合いがつきづらくなることも考えられます。

しかし、発信者情報開示請求などは法律上の争いですから、人情などが入り込む余地は小さいものです。

謝罪をしたからといって、そこから直ちに損害賠償が小さくなることはありません。

謝罪がしづらくなるというデメリットは、法律問題に直接関係のないものであって、これにどこまで価値を置くかは、一歩引いた目で考える必要があります。

「悪いと思っている」「誠意を見せたい」などの理由から安易に開示に同意することは、法的な観点からはあまりおすすめできません。

BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して過去の逮捕事例はこちらで紹介しています。

現状を正確に分析したうえでの対応を

開示に同意するか拒否(不同意)するか、どちらの回答をしたかで、その後の流れは大きく変わってきます。

場合によっては、回答を誤ったことで、取り返しのつかない事態に陥ることもあるのです。

プロバイダ等からの照会が送られてくると、発信者としては大きな不安を感じると思います。

しかし、落ち着いて現状を正確に分析し、適切な対応をとることで、不安を解消することができます。判断に迷ったときは、迷わず専門家に相談しましょう。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

【発信者側】開示請求訴訟で請求棄却に成功しました

四谷コモンズ法律事務所の弁護士、渡辺泰央が発信者側で担当した発信者情報開示請求訴訟で、勝訴(請求棄却)判決を得ることができましたので、お知らせいたします。

※ 新たに勝訴判決を得ることができました。詳細はこちら

請求棄却判決が得られたのは、どのような事件だった?

詳細はお伝えできませんが、ある企業についての投稿が開示対象として争われた事件です

裁判にはどのような形で関わった?

「開示に同意しない(拒否する)」と回答するとともに、「発信者の投稿は違法ではなく、開示の対象にならない」という内容の意見書を裁判所に提出しました。

意見書を提出した効果はあった?

十分あったと考えています。

特に、今回の事件では訴訟の前に仮処分が申し立てられていました。

この仮処分の段階では、投稿の違法性が認められ(IPアドレス等を)開示すべきとの判断が出されていました。

訴訟の段階で発信者の意見書を出さなければ、仮処分と同じような判断がなされていた可能性があったといえます。

悪口を書いてしまった以上、争う余地はないのでは?

確かにネガティブな内容の投稿をしてしまった以上、こちらの主張できることは限られますし、厳しい争いになることも少なくありません。

しかしそのような状況でも、あきらめずに開示請求者の主張を崩し、こちらの正当性を主張していけば、今回のケースのように開示が認められないという判断を得ることも可能です。

同じように、開示請求の照会を受けて困ったときはどうすれば?

迷わず専門家に相談しましょう。

発信者の中には、ネガティブな情報を書いてしまったことで引け目を感じ、相談しても無駄なのではないかと考えている方もいらっしゃいます。しかし、現状を専門家に分析してもらうことで、道が開けることも十分にあります。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

【サイト・サーバー管理者】削除・開示請求に関する裁判の対応方法について

削除・開示請求は、裁判という手続でなされることがあります。

裁判所からの通知が来たときは、本ページを参考にして、落ち着いて行動しましょう。

なお、サイト・サーバ管理者に対する裁判には、大きく分けて「訴訟」と「仮処分」の2つの手続がありますが、いずれも同様の対応をすると考えて差支えありません。

期日を確認する

裁判所からの書類には、必ず、「平成○○年○○月○○日、○○時○○分に、××法廷に出頭してください」という記載があります。

これに出頭しないと取り返しのつかないことにもなりかねませんから、この日程は必ず確認しましょう。

発信者に対して意見照会・意見聴取をする

発信者の連絡先がわかっている場合は、意見照会・意見聴取を行っておきましょう。

仮に任意請求から裁判に発展した場合で、任意請求の段階で既に行っていたとしても、改めて行っておくことが必要です。

一応争う姿勢はみせる

裁判において、”請求者の主張をすべて認める”などと答弁してしまうと、発信者からの損害賠償義務の理由になり得ます。

そのため、答弁書を作成・提出し、法的に問題となっているところを指摘したり、発信者からの回答を取り上げるなどして、裁判に争う姿勢は一応見せるのが無難だといえます。

裁判所の判断には従う

裁判を進めていけば、いずれ裁判所が何らかの判断(判決・決定など)をします。

裁判所の判断が出された場合は、その内容には素直に応じましょう。

発信者のためにあえて異議申立てや控訴を行う義務まではありません。

概略は説明したとおりですが、裁判手続の進行は専門性の高い問題ですから、裁判を起こされたらやはり一度専門家に相談することをお勧めします。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト管理者・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示請求を受けたら?

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

サイト・サーバー管理者に対する削除・開示請求は応じる必要があるのか?

削除・開示請求に応じるべきかを決めるにあたっては、掲載されている情報が他人の権利を侵害しているか、という判断が不可欠です。

そこで、削除・開示請求の理由としてよくあげられる「名誉毀損」と「プライバシー権侵害」の判断をどのようなプロセスで行うかを解説します。

名誉毀損の判断プロセス

1.特定性(同定可能性)があるか

問題となっている記載が、請求者(被害者)を指しているものと読めるかどうかです。

2.社会的評価を低下させるか

問題となっている記載がなされたときに、被害者の社会的なイメージ(社会的評価)が悪くなるかどうかです。

単に感情を害しただけでは名誉毀損は認められません。

3.表現を正当化する事情(違法性阻却事由)があるか

次の3点が認められる場合には、社会的評価の低下があっても正当化されます。

⑴ 公共の利害に関する内容か

⑵ 公益を図る目的でなされたものか

⑶ 内容が真実であるか

プライバシー権侵害の判断プロセス

1.特定性(同定可能性)があるか

この点は名誉毀損と同じです。

2.プライバシー侵害の3要件を満たすか

プライバシー権侵害があると認められるためには、次の3点が必要です。

⑴ 私生活の事実または、事実らしく受け取られる内容であること

⑵ 一般的な感覚からして、公開されてほしくない内容であること

⑶ 一般には、まだ知られていない内容であること

3.表現を正当化する事情(違法性阻却事由)があるか

プライバシー権侵害が問題となっているケースで、これが認められるのは例外的です。

これが認められる典型例としては、犯罪報道や国会議員の行動が報道されたケースなどでしょう。

開示に応じるのは慎重に

発信者情報開示請求については、削除請求よりも応じるハードルは高く設定されるべきものです。

なぜなら、開示請求については法律が「権利侵害の明白性」を要求しているからです。

また、安易な開示は”利用者の”プライバシー権侵害の問題がありますし、個人情報保護法などの問題もあります。

そのため、仮処分決定などがある場合は別として、任意請求の段階で開示請求に応じるとする際には慎重に判断すべきです。

やはり権利侵害の判断は専門性の高い問題ですから、判断に迷ったら一度専門家に相談することをお勧めします。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示を受けたらやるべきこと

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

サイト・サーバー管理者が任意請求で削除・開示請求を受けたときの対処法

任意請求(裁判外の手続)で削除・開示請求を受けた際、どのような対応をすべきかについて解説します。

なお、裁判の手続は必ず裁判所から書類が郵送されます。

裁判所からの書類送付がないものはすべて任意請求ですので、この点は留意しましょう。

裁判で削除・開示請求を受けたときの対応については、こちらを参照してください。

1.「誰から」請求がなされたのかを確認する

削除・発信者情報開示請求をすることができるのは、基本的には権利を侵害された本人(=被害者)に限られます。

そのため、書類の名義(誰が「請求者」か)は確認しておく必要があります。

またなりすましの可能性もありますから、本人確認書類の確認も必要です。

2.発信者に対して意見照会・意見聴取をする

この制度は、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づくものです。

この制度を利用できるのは発信者の連絡先を知っている場合に限られますが、これを行っておくことで、サイト・サーバー管理者のリスクを大幅に回避することができます。

3.権利侵害があるかどうかを判断する

削除・開示の義務が認められるのは、掲載されている情報が他人の権利を侵害している場合です。

そのため、請求者からの請求書(及び発信者から回答があった場合は回答書)の内容をみて、権利侵害があるかどうか(つまり請求に応じるべきかどうか)を判断します。

4.処理の結果を請求者に通知する

削除・開示に応じるとした場合も拒否するとした場合も、処理の結果は請求者に通知しましょう。

これをしておかないと、”削除・開示請求を放置した”などとしてクレームが発生する可能性があるためです。

簡単な概要は以上です。

ただ、具体的に各段階でやるべきことはケースによってまちまちですし、請求内容によって応じるかどうかの”相場”のようなものもあります。

3.の権利侵害の判断の部分などは専門的な法律問題でもあるため、判断に迷ったらすぐに専門家に相談することをお勧めします。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示を受けたらやるべきこと

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

サイト・サーバー管理者に削除・開示請求がきたときに準備するべきものとは?

前回は、サイト・サーバー管理者が負う責任についての一般的な解説をしました。

今回は、削除・開示請求がなされた場合に備え、”やっておくべき事前準備”について解説します。

利用規約・利用契約の整備

まずやるべきことは、サイト利用規約・サーバ利用契約の整備です。

これは、主に利用者(ユーザー)に対する損害賠償のリスクを回避するものです。

削除・開示請求がなされる以上、サイト・サーバ管理者は、これに応じなければならないケースもあります。

しかし、削除・開示請求に応じると、今度は利用者から

”表現の自由が侵害された(削除した場合)”

とか、

”プライバシーの侵害だ(発信者情報を開示した場合)”

などというクレームが発生することがあります。

これらのクレームが損害賠償責任に発展することがありますから、利用規約・利用契約の整備は必須でしょう。

利用規約・利用契約に記載すべき内容

削除・開示請求に備え、最低限次の内容は記載しておきましょう。

・サイト・サーバ管理者による削除・開示があり得ること(削除・開示権限)

・管理者による削除・開示があっても免責されること(免責事項)

その他、サイトの種類などによって記載するべき利用規約・利用契約の内容は異なります。

万全の対応を行いたいと考える際には、専門家に相談しましょう。

対応フローの構築

次に行うべきことは、実際に削除・開示請求がなされたときの対応フローを構築しておくことです。

これは、主に削除・開示請求を行う請求者(被害者)への損害賠償リスクを回避するものです。

サイト・サーバ管理者が損害賠償責任を負うことになったケースは、削除・開示請求への対応を誤ったか、もしくは遅すぎた場合がほとんどです。

請求を受けてから対応を検討するのでは、迅速に対応できませんし、不適切な対応をしてしまう可能性もあります。

そのため、事前に対応フローを構築しておくことは必須でしょう。

対応フローはどのようにすべきか

対応フローは、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)を意識したものとする必要があります。

具体的には、こちらのサイトなどを参考にしながら構築することになります。

サイトの種類によって構築すべきフローの内容は違いますので、本項ですべてを説明することはできません。

万全の体制を構築してリスクを最小限にしたいと考える際には、やはり専門家に相談しましょう。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示を受けたらやるべきこと

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

サイト・サーバー管理者が負う4つの法的責任と損害賠償額について解説

掲示板、口コミサイト、SNSなどの投稿型サイトやレンタルサーバーを運営していると、利用者(ユーザー)によって、他人の権利を侵害するような情報が掲載されることがあります。

このような場合に、サイト・サーバ管理者がどのような責任を負うことがあるか確認しておきましょう。

サイト・サーバ管理者も法的な責任を負うことがある

サイト・サーバの利用者が掲載する情報の中には、他人の名誉を傷つけたりプライバシーを侵害するようなものもあります。

本来、そのような情報の掲載について責任を負うのは、そのような情報を発信した利用者(=発信者)です。

しかし、そのような情報への対応によっては、サイト・サーバの管理者も法的責任を負うことがあります。

実際、そのような責任を認めた裁判例もあります。

”情報を発信したのは利用者であって管理者ではないから、管理者は法的責任を負わない”と考えることはできません。

サイト・サーバー管理者が負う法的責任はどのようなものか

大きく分けて以下の4種類があります。

① 削除義務

② 発信者情報開示義務

③ 損害賠償責任

④ 刑事責任

多くのケースでは、被害者からまず削除請求(①)や開示請求(②)がなされます。

これらへの対応次第で、③損害賠償責任や④刑事責任に発展してしまうという流れになるのが一般的です。

逮捕までに至ったケースも実際にあるところですから、削除請求(①)や開示請求(②)には慎重に対応しなければいけません。

サイト・サーバー管理者がなぜ法的責任を負うのか

サイト・サーバー管理者が③損害賠償責任や④刑事責任を負うのは、

⑴ ①削除義務や②発信者情報開示義務が認められるにもかかわらず

⑵ あえて削除や開示をせず、違法な情報の流通に加担した

と判断されるためです。

そのため、逆にいえば、

ⅰ ①削除義務や②発信者情報開示義務が認められるケースかどうか

ⅱ 今回のケースで適切な対応はどのようなものか

を把握できれば、③損害賠償責任や④刑事責任を負わなくてもよいということになります。

サイト・サーバー管理者が負うことになる損害賠償額はいくらか

一概にはいえませんが、電子掲示板の管理者に対して400万円の損害賠償を認めた裁判例があります。

管理者自身が情報を掲載したわけでないからといって、損害賠償額が小さくなるとは必ずしもいえません。

また、このような裁判がなされること自体、提供するサービスに多大な悪影響を与えてしまいます。

いかがでしたでしょうか。

次回は、このような法的責任を見据えて”やっておくべき事前準備”について解説します。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示を受けたらやるべきこと

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

口コミサイトの運営における名誉毀損やその他注意すべき法律について解説

商品を買うときやレストランを決めるとき、ネット上の口コミやレビューを見て情報収集することはごく一般的なことになりました。

そのため、今では口コミサイトは人気サービスのひとつとなっています。

しかし、投稿された口コミの内容によっては、事業者に多大な影響を与えることもあります。

そのため、口コミサイトにまつわる法律トラブルは非常に多くなっています。

そこで今回は、口コミサイト運営の際に注意すべき点についてまとめてみます。

投稿された口コミについてサイト管理者が責任を負うことも

まず注意しなければいけないことは、投稿された口コミについて、サイト管理者が法的責任を負うこともあるということです。

その内容について、詳しくはこちらでまとめています。

”口コミはサイトの利用者(投稿者)が行ったもので、サイト管理者側に責任はない”と考えるのは控えましょう。

最も注意すべきは「名誉毀損(信用毀損)」

口コミを投稿するのは一般の利用者ですから、主観が入ります。

中にはネガキャン(ネガティブキャンペーン)とよばれる悪質な行為がなされることもあります。

そのため、ネガティブな内容の口コミが投稿されることも少なくありません。

嘘の情報によって事業者や商品の評判を低下させることは「名誉毀損(信用毀損)」に該当するものですから、このような口コミについて法的請求がなされたときの対策は必須ということができるでしょう。

ネガティブな口コミすべてが「名誉毀損」になるわけではない

どのような内容が名誉毀損に該当するかは法律で決まっており、それにあたらなければ、たとえネガティブな内容であったとしても違法にはなりません。

(名誉毀損の判断方法についてはこちらで説明しています)

口コミサイトに対しては、削除請求や発信者情報開示請求がなされることが少なくありません。

しかし、それに応じるには法律面からの検討をしなければいけません。

安易に削除・開示に応じる必要はありませんし、またそうするべきでもないのです。

ネガティブな情報をすべて削除してしまっては、サイトのコンテンツも少なくなってしまいますから、削除・開示請求がなされたときは、法律に従った対応をすることが必要です。

「名誉毀損」以外に注意すべきもの

口コミサイトを運営していると、名誉毀損以外にも、例えば次のような権利主張をされることがあります。

1.業務(営業)妨害

例:ネガティブな口コミによって売上が減った。これは営業妨害だ!

2.営業秘密の侵害

例:会社の内部情報が書かれている。営業秘密が侵害されている!

3.商標権・名称権の侵害

例:勝手に会社や商品の名前を掲載している。商標の無断使用だ!

これらについても、実際に違法となるかどうかは法律に照らして判断しなければいけません。

口コミの内容によっては、違法とはいえず削除や開示する義務がないことも多いですから、法的な判断は慎重に行いましょう。

口コミサイトの運営にあたっては、法的請求がなされることも少なくなく、主張のバリエーションも豊富です。

法的な請求に備え、体制の整備をしっかり行っておくことが成功のカギであるといえるでしょう。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示を受けたらやるべきこと

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

レビューサイトの運営で気をつけるべき名誉毀損やステマについて解説

商品やサービスの”レビュー”を内容とするサイトが人気を集めています。

レビューの対象は食べ物や家電などが中心ですが、コンビニで買えるものから高額商品に至るまで様々なものが取り扱われており、また、”レビューを投稿する人”も、素人、アマチュアからその分野のプロフェッショナルまでいるようです。

レビューの形式も様々で、レビューの文章や画像をサイト上に掲載するほか、最近では、動画として撮影してYouTubeなどにアップロードされるものも増えています。

そこで今回は、レビューを投稿したり、レビューサイトを運営する際に気を付けるべき法律について紹介します。

嘘を書くことは名誉毀損(信用毀損)になる危険がある

レビューは販売者の広告とは違い、実際に買ったり使用したりした人の生の感想が聞けるという点で、人気を集めているものです。

素直な感想である以上、良くない部分、デメリットなどのネガティブな感想などが入り込んできます。

そのようなネガティブな評価を掲載すること自体は、違法なことではありません。

ただ、嘘を書くことはいけません。

例えば、使用したこともないのに、「使用して3日で壊れてしまった」とか「肌がボロボロになってしまった」などと書くことは、名誉毀損(信用毀損)になることがあります。

サイトのコンテンツ量を増やしたいなどとして、実際と違う内容を書いてしまうと違法となってしまうことがあるのです。

他の人のレビューを参考に、あたかもそれを自分の体験のように書くことも「嘘を書いている」と評価される場合もありますので、真実でない内容を書くことには気を付けましょう。

営利目的を前面に押し出すことにも注意

レビューをネットに掲載する目的は人それぞれですが、最も多いのは広告収入だと思われます。

レビューサイトでは、レビューの対象となった商品の広告リンクをページ上に掲載する形が典型でしょう。

しかし、そのような「営利目的」を前面に押し出すことには注意しましょう。

ネガティブな内容のレビューが法的に許される理由のひとつに、”「公益目的」が認められるため”という点があります。

「公益目的」とは、”社会全体の利益”程度の意味で、レビューにも、「公益目的」が認められることがあります。

しかし、広告収入しか考えていないような表現のレビューを投稿してしまうと、それは完全な「営利目的」であって、”「公益目的」はない”と判断される可能性があるのです。

そのため、例えば広告リンクのクリックを目指すあまり、広告の商品を持ち上げ他社製品を不当に貶めるようなレビューを投稿してしまうと、やはり名誉毀損と判断されることがあります。

ステマの問題点

インターネット上では、いわゆる「ステマ(ステルスマーケティング)」が少なくないといわれています。

サイト広告によって得られる収入は商品ごとに違いますから、レビューサイト運営者としては、より収入の高い広告をクリックしてもらえるよう工夫したレビューを投稿することもあるでしょう。

そして、レビューサイトによる「ステマ」を直接禁止するような法律はありません。

一般的な広告規制を定めた景表法(不当景品類及び不当表示防止法)が規制しているのは「自己の供給する」商品又はサービスに関する表示だからです。

レビューサイトは「自己の供給する」商品又はサービスに関する表示ではありませんから、景表法の規制が及ばないのです。

しかし、商品を良く見せる分にはどのような表現でも許されるかというと、そうではありません。

広告を信頼して取引を行った者に損害が出たとき、その広告の記載と損害との間に因果関係があると認められれば、広告を作成した者にも責任が認められることになります。

実際、過去の事例でも、広告媒体そのものに法的な責任があり得ることを認めた判例もあります。

”ポジティブな評価だからいい”とか”ステマは違法ではない”などという説明もときどき見られますが、内容によっては法的なリスクもありますので、注意しましょう。

削除請求に強いレビューを

インターネット上のレビューは、その商品やサービスを提供している事業者にとっては重大な関心事になることもありますから、ネガティブな内容のレビューに対しては削除請求が多いというのも事実です。

しかし、ネガティブなレビューすべてが違法になるわけではありません。

また、ネガティブな情報も集めたいためにレビューサイトを見る人も多くいるわけですから、全部の削除請求に応じていては、魅力的なコンテンツはなくなってしまいます。

レビューの適法違法に影響するポイントを押さえ、幅広い内容のレビューを掲載することが、レビューサイトの成功につながるでしょう。

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”サービスについて詳しく知る” link=”https://y-commons.com/service-kanri/” linkrel=””]

【関連記事】

第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任

第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備

第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示を受けたらやるべきこと

第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?