発信者情報開示請求で裁判になったときの対処法を弁護士が解説

意見照会が届き、すでにプロバイダを被告とした開示請求の裁判が起こされているとき、どのように対応すればよいかについて解説しています。

発信者情報開示請求における「裁判」とは

発信者情報開示請求は、①任意請求と②裁判という2の方法があります。

このうちの②裁判とは、次のようなものです。

開示請求者が原告となり、プロバイダを被告として情報開示の訴えを提起する方法

(※裁判のイメージ)

裁判を行うと、開示すべきかどうかを裁判所が判断します。

開示すべきという判決があれば、たとえ発信者が開示に同意していなくても、プロバイダは情報を開示します。

なお、プロバイダから意見照会が届いたということは、ログ保存期間経過によって開示を免れるというパターンには該当しないと考えて良いでしょう。

ログ保存期間について気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

「裁判」における方針は3つ

裁判に至っていたときの開示請求の対応については、大まかに以下の3つ方針が考えられます。

- 不同意(拒否)の回答をご自身で行う

- 不同意(拒否)の回答を弁護士に依頼して回答を行う

- 開示に同意し、示談交渉に入る

※ 無視するという方針も考えられますが、これは「拒否(不同意)であって理由の記載がないもの」として扱うプロバイダがほとんどです。

「裁判」の場合、方針はどう決めればよいか

① 不同意(拒否)の回答をご自身で行うケース

次の項目が当てはまる方は、①の方針をとることになるでしょう。

- 投稿内容が違法でないとする根拠や証拠がある方

- ご自身で適切な回答を行う自信がある方

- プロバイダとのやりとりを負担に感じない方

- プロバイダの代理人の活動で十分と考える方

- 弁護士に依頼する費用を負担に感じる方

- 開示が認められるまでの時間を延ばしたい方

この方針をとるにあたっては、注意点もあります。

それは、非開示を目指すためにはあくまで法的に整理された反論を行わなければならないという点です。

こちら側の言い分や証拠を雑多に出しても、裁判所はこちらの意図を十分にくみ取ってはくれません。

また、プロバイダの代理人の活動は下の記事で解説していますが、やはり限界はあります。

そのため、非開示を目指すのであれば、ご自身で回答を行うことはあまりおすすめしません。

② 不同意(拒否)の回答を弁護士に依頼して行うケース

次の項目が当てはまる方は、②の方針をとることになるでしょう。

- 投稿内容が違法でないとする根拠や証拠がある方

- ご自身で適切な回答を行う自信がない方

- プロバイダとのやりとりを負担に感じる方

- 万が一開示されたとしても相手方との交渉をはじめから代理人に依頼したい方

非開示を目指すためには、こちらの方針をおすすめします。

また、万が一開示されても、基本的に相手方とのやりとりを引き続き代理人に任せることができるため、ご自身が直接やりとりをするストレスはありません。

③ 開示に同意し、直接の示談交渉に入るケース

次の項目が当てはまる方は、③の方針をとることになるでしょう。

- 開示がほぼ確実に見込まれる方

- 開示されるかどうか不確定な状況に強いストレスを感じる方

- 紛争をできる限り早く終わらせたい方

- 示談交渉を代理人に依頼したい方

この方針をとるときに注意しなければならないことは、一度開示してしまうと後戻りはできないということです。

また、相手とのやり取りは法律に基づく交渉になるため、この方針をとることを考えている場合でも、事前に一度弁護士に相談されることをお勧めします。

開示訴訟に至っていたときの対処法は以上のとおりですが、どの対応がベストかはやはり一人ひとり結論は違ってきます。

ご自身のケースについて相談されたい方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求が任意請求だったときの対処法を弁護士が解説

意見照会が届いたけれども、まだ開示請求が任意請求の段階であるとき、どのように対応すればよいかについて解説しています。

任意請求とは

発信者情報開示請求は、①任意請求と②裁判という2の方法があります。

このうちの①任意請求とは、次のようなものです。

開示請求者がプロバイダに対して情報の開示を直接請求する方法

(※任意請求のイメージ)

任意請求は、「発信者情報開示請求書」というも書類をプロバイダに送付する方法で行われることが一般的です。

任意請求に対して開示すべきかどうかはプロバイダが判断することになります。

任意請求がなされる理由

任意請求については、開示に同意するという回答をしない限り、プロバイダの判断で開示するという可能性は非常に低いです。

裁判所の「お墨付き」があるわけではないからです。

とはいえ、開示請求をする側にとっても任意請求を行う理由があります。これについて気になる方はこちらの記事をご覧ください。

なお、プロバイダから意見照会が届いたということは、ログ保存期間経過によって開示を免れるというパターンには該当しないと考えて良いでしょう。

ログ保存期間について気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

「任意請求」における方針は3つ

任意請求への対応については、方針はおおまかに3つあります。

- 不同意(拒否)の回答をご自身で行う

- 不同意(拒否)の回答を弁護士に依頼して行う

- 開示に同意し、示談交渉に入る

※ 無視するという方針も考えられますが、これは「拒否(不同意)であって理由の記載がないもの」として扱うプロバイダがほとんどです。

任意請求の場合、方針はどう決めればよいか

① 不同意(拒否)の回答をご自身で行うケース

次の項目が当てはまる方は、①の方針をとることになるでしょう。

- ご自身の情報の開示を望まない方

- 開示が認められるまでの時間を延ばしたい方

先述のとおり、任意請求の段階では発信者が開示に同意しない限りプロバイダが情報を開示する可能性は非常に低いです。

この時点では、プロバイダにとっては開示に同意したかどうかが最も重要ですから、同意しない理由について必ずしも精密なものが要求されているわけではないように思われます。

そのため、この段階ではご自身で回答を行うことで足りるケースも多いと考えます。

ご自身で回答を行う場合は、下記の記事もご参照ください。

なお、プロバイダが情報を開示しないという決定をすると、その旨は開示請求者に通知されます。

この通知を受けて、開示請求者はプロバイダを相手として裁判をするかどうかを判断しますが、裁判となった場合、改めて意見照会を送ってくるプロバイダがほとんどです。

そのため、裁判になった段階で弁護士に依頼しても、しっかりとした反論を行うことはできます。

ただし、プロバイダによっては、「任意請求の段階で意見照会を行っている以上、裁判の段階では改めて意見照会は行わない」という運用のところもあります。

そのため、①の方針をとる場合は、プロバイダに問い合わせ、「裁判の段階で改めて意見照会をするか」を確認しましょう。

このような問い合わせができない場合は、回答書のどこかに下記の一文を加えることをお勧めしています(ただし、これによって必ず裁判の段階で改めて意見照会が送付されることを保証するものではありません)。

本開示請求が裁判に発展した際は専門家に相談の上回答する予定ですので、その際は改めて意見照会書をお送りいただきますようお願いいたします。

② 不同意(拒否)の回答を弁護士に依頼して行うケース

次の項目が当てはまる方は、②の方針をとることになるでしょう。

- ご自身の情報の開示を望まない方

- 早い段階で弁護士に反論を作成してもらいたい方

- 今ある情報でも反論が十分可能な方

- プロバイダとのやりとりを負担に感じる方

- 万が一開示されたとしても相手方との交渉をはじめから代理人に依頼したい方

弁護士に依頼することで、法的に整理された回答を行うことができます。

また、プロバイダとのやり取りも弁護士に任せることができますので、対応の負担を軽くすることができます。

ただ、この時点では開示請求について情報が十分でない場合も多いです。

裁判に至っていれば、記録閲覧を行うことで情報を得ることができますが、この段階では今ある情報に基づいて回答を作成せざるを得ません。

そのため、この段階で弁護士に回答を依頼するケースは多くはないといえます。

③ 開示に同意し、直接の示談交渉に入るケース

次の項目が当てはまる方は、③の方針をとることになるでしょう。

- 開示がほぼ確実に見込まれる方

- 開示されるかどうか不確定な状況に強いストレスを感じる方

- 紛争をできる限り早く終わらせたい方

- 示談交渉を代理人に依頼したい方

この方針をとるときに注意しなければならないことは、一度開示してしまうと後戻りはできないということです。

また、相手とのやり取りは法律に基づく交渉になるため、この方針をとることを考えている場合でも、事前に一度弁護士に相談されることをお勧めします。

任意請求だったときの対処法は以上のとおりですが、どの対応がベストかはやはり一人ひとり結論は違ってきます。

ご自身のケースについて相談されたい方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

任意請求とは?任意請求が行われる理由を3つに分けて解説

発信者情報開示請求は、任意請求と呼ばれる方法で行われることがあります。

この記事では、任意請求が行われる理由について解説しています。

任意請求とは

発信者情報開示請求は、①任意請求と②裁判という2の方法があります。

このうちの①任意請求とは、次のようなものです。

開示請求者がプロバイダに対して情報の開示を直接請求する方法

(※任意請求のイメージ)

任意請求の場合、発信者が開示に「同意する」と回答をしない限り、プロバイダの判断で情報が開示される可能性はほとんどありません。

それでも、任意請求は頻繁に行われています。

任意請求がなされる理由3つ

任意請求が行われる理由は、大きく分けて以下の3つが考えられます。

①発信者へのけん制

発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、基本的には発信者に対して意見照会を行います。

ドコモやKDDIなどの経由プロバイダは、意見照会を手紙で行いますので、発信者には意見照会書が郵送で届きます。

これは、発信者にとってはかなりのインパクトがあります。

自分は匿名に守られているという認識から、自分の情報が開示される可能性があるという意識に変わるからです。

そのため、意見照会書を受け取ると、ほとんどの発信者はそれ以上の投稿をやめます。

また、投稿やアカウント自体が削除されることも多くあります。

実際にプロバイダに対して裁判をしなくてもこのけん制は可能ですので、これを狙って任意請求が行われることがあります。

②ログ保存

各経由プロバイダには通信ログを保存する期間があり、その期間を経過するとログが消えてしまします。

ログが消えると、最終的に発信者を特定することが極めて困難になります。

そのため、開示請求側としては、プロバイダにログの保存を依頼することが必要になります。

このログ保存は、プロバイダに対する任意(開示)請求でも達成できることが多くあります。

ログが消えてしまうのを防ぐため、まずはプロバイダに対して任意請求を行うことがあります。

なお、ログ保存に成功した後は、裁判に移行することになります。

ログ保存期間について詳しくは以下のページで解説しています。

③発信者の同意狙い

意見照会書が届いた段階で、開示に同意する方も一定数います。

その理由としては様々なものが考えられますが、早めに示談交渉に入り紛争を終わらせることを希望するパターンが多い印象です

開示請求者としては、プロバイダに対する裁判を行わずに発信者の情報が得られるため、ラッキーなパターンといえるでしょう。

同意する発信者も少なからず存在しますから、まずはプロバイダに対して任意請求を行うということも行われています。

他にも任意請求を行う理由は考えられますが、大きい理由は上記の3パターンといえます。

開示請求について相談されたい方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

意見照会書とは?身に覚えがない場合や回答期限について解説!

自分の投稿について発信者情報開示請求がなされると、プロバイダから意見照会書というものが届きます。

この記事では、意見照会とはなにか、また、意見照会書でまず確認すべきことを解説しています。

なお、BitTorrent(トレントなどのファイル共有ソフトの使用に関して意見照会書を受け取った方は、こちらの記事もご覧いただければと思います。

また、BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して過去の逮捕事例はこちらで紹介しています。

意見照会書とは

意見照会書とは、発信者情報開示請求を受けたプロバイダが発信者に意見を聞くために送る書類です。

この書類で聞かれる意見は、次の2つです。

- 開示に同意するかどうか

- 開示に同意しない(拒否)場合はその理由

これが届いたということは、ご自身の投稿(又はご自身が契約しているネット回線を使って行われた投稿)について、誰かが開示請求をしているということを意味します。

投稿に身に覚えがあるかを確認

まず、開示請求の対象となっている投稿に身に覚えがあるかを確認しましょう。

心当たりがあるケースがほとんどだと思いますが、全く身に覚えがない投稿について意見照会書が届いたというケースも珍しくはありません。

投稿について身に覚えがない場合や、自分以外が投稿していると考えられる場合の対処法については、次の記事で解説しています。

「任意請求」か「裁判」かを確認

次に確認するべきは、今回の発信者情報開示請求が、①任意請求なのか②裁判なのかです。

開示請求者がプロバイダに対して情報の開示を直接請求する方法

開示請求者が原告となり、プロバイダを被告として情報開示の訴えを提起する方法

発信者としては、今回の開示請求が①と②のどちらの方法でなされているのかを知ることが重要です。

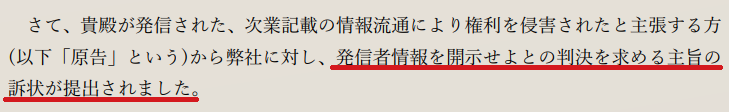

区別の方法

この区別は、意見照会書の1枚目(表紙)を見ることでわかる場合が多いです。

裁判の場合はそのことが明記されていることがほとんどです。

【裁判の場合の記載例】

一方、任意請求の場合は裁判のような記載はありません。

【任意請求の場合の記載例】

もっとも、プロバイダによっては、裁判になっていることを明記しないところもあります。

そのため、【任意請求の場合の記載例】の場合でも、念のため直接プロバイダに問い合わせることが確実といえます。

①任意請求だった場合の考え方

任意請求の場合、開示に「同意する」という回答をしない限り、プロバイダの判断で情報を開示する可能性はほとんどありません。

拒否の理由についても、プロバイダに非開示の決定をしてもらうためであれば必ずしも詳細なものを作る必要はありません。

ご自身の情報を開示されることを望まない方がほとんどだと思いますので、この段階では「同意しない」(拒否)という回答になることが多いでしょう。

もっとも、早期に解決したい場合など、この段階で同意して示談交渉に入ることもあります。(このあたりの方針は、投稿内容は発信者の意向次第で決まります。)

この①任意請求であったときの対応については、以下の記事をご覧ください。

②裁判だった場合の考え方

開示請求者が訴えを提起している場合は、いくら開示に同意しないと回答しても、裁判所が開示を認める判決を出せば、プロバイダはそれに従います。

そのため、投稿内容が違法でないことを主張したい場合は、意見照会への回答は法的にしっかりとした内容とする必要がありますし、証拠もあれば添付しなければいけません。

しかし、投稿内容によってはいくら反論しても開示は免れないというケースもあります。

この場合は、開示に同意してすぐに示談交渉に入ることが検討されます。

この②裁判であったときの対応については、以下の記事をご覧ください。

回答期限を確認する

回答期限はどのようなものか

意見照会書が届いたら、回答期限も必ず確認しましょう。

意見照会書が届いてから2週間以内とするプロバイダがほとんどですが、1週間とするプロバイダも一部存在します。

1~2週間という期限は、実際はかなり短いといえます。

弁護士に相談したり回答書を作り出すタイミングは出来る限り早い方がよいでしょう。

ただ、連絡をすれば期限の延長を認めるプロバイダがほとんどですから、まずは焦らず対応することが必要です。

回答期限を過ぎたらどうなる

何も回答せず回答期限を過ぎてしまうと、意見照会を無視したという扱いになります。

この場合、情報開示の手続きに発信者側の意思が全く反映されないため、基本的には不利になるといえます。

回答期限前に期限の延長を依頼すれば応じてくれるプロバイダが多いですから、期限前までに専門家に相談のうえ何らかの対応をすることをお勧めします。

当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。

発信者情報開示請求を受け、対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求を受けたときの対処法や開示となる対象を解説!

この記事をご覧になっている方は、ご自身の投稿について開示請求(意見照会書)が届いた方か、もしくは開示請求を受けるリスクがある方がほとんどだと思われます。

この記事は、そのような方にとってのまとめ記事です。

どのような投稿が開示の対象となるのか

開示請求を受ける方が最も気になるのは、自分の投稿が開示される違法なものかどうかでしょう。

このサイトでは、どのような投稿が開示の対象となるのかの一般的な判断基準について解説しています。

開示請求がなされているか不明な段階

ご自身の投稿について、問題ある内容だったと後悔していたり、「開示請求をする」と予告されたりしている方は、今の時点で開示請求がなされているか気になるというケースも多いと思います。

ご自身の投稿について開示請求がなされているかを確認できるかについては、こちらの記事で解説しています。

開示請求がまだされていない段階では、ご自分の投稿を削除することで、開示請求の可能性を下げられることがあります。

その方法については、こちらの記事で解説しています。

また、投稿したときから時間が経っている場合は、ログの保存期間の影響がある場合があります。

ログの保存期間については、こちらの記事で解説しています。

プロバイダから意見照会を受けた段階

発信者の方は、基本的にプロバイダから意見照会を受けて初めて開示請求を受けていることを知ります。

意見照会を受けたときにまず確認すべきことについては、こちらの記事で解説しています。

基本的には、開示に同意したくないとお考えの方がほとんどだと思います。

しかし、そもそも開示に対して拒否(不同意)していいのか、疑問に思われる方も多いと思います。

拒否(不同意)の回答をしても良いというのは当然ですが、これにはやはりメリットとデメリットがあります。

拒否(不同意)の回答をする方法とそのメリットとデメリットについて、この記事で解説しています。

回答後の流れについては、次の記事で解説しています。

開示されてしまった後のこと

開示請求の裁判で開示を認める判決が下されてしまった、あるいは意見照会に対して開示に同意する旨の回答をした場合、開示請求者との示談を検討することになります。

示談については、こちらの記事で解説しています。

示談交渉が決裂してしまった場合は、主に損害賠償をめぐって裁判となります。

開示された後の損害賠償裁判については、こちらの記事で解説しています。

弁護士への依頼について

開示請求は法律の問題ですから、当事務所では開示請求に関わるすべての段階において適切なサービスを提供することができます。

リスクを最小限に抑えるためには、やはり弁護士にご相談・ご依頼をすることをおすすめします。

弁護士に依頼できることと、依頼することのメリットはこの記事で解説しています。

当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。

発信者情報開示請求を受け、対応を相談されたいという方はぜひ一度お問い合わせください。

意見照会とは?自分の投稿が開示請求の対象になっているかがわかる?

問題のある投稿してしまったとか、書き込みの相手が「開示請求をする」と予告してきた場合、ご自身の投稿に対して開示請求がなされているか確認したいケースもあると思います。

この記事では、自分の投稿について開示請求がされているか確認する方法はあるかについて解説したいと思います。

意見照会によってはじめてわかるのが原則

開示請求を受けたサイト(掲示板など)や経由プロバイダ(ドコモやOCNなど)は、開示請求を受けた場合、発信者に対して意見照会を行う義務があります。

そのため、基本的には意見照会を受けたかどうかで、開示請求がされているかどうかを確認することになります。(サイトからはメール、経由プロバイダからは郵送で意見照会がなされることが多いです。)

サイトや経由プロバイダに「自分の投稿について開示請求がなされているか」と問い合わせることも考えられますが、相手はそれに回答する義務はありません。

これによる確認はあまり期待できないと考えてよいでしょう。

意見照会が行われないことも

意見照会をすることは法律上の義務ですが、意見照会がされないこともあります。

例えば、サイトがこちらの連絡先を知らない場合(メールアドレスの登録なしに投稿できる場合など)、サイトからの意見照会はありません。

このような場合はサイトからの連絡はなく、経由プロバイダからの意見照会によってはじめて知るということになります。

いつまでも意見照会がこない場合

「開示請求をする」と予告された場合でも、開示請求がされなかったケースは少なくありません。

ログ保存期間の関係で、投稿から一定期間経過後は開示請求が困難になるという事情もあります。

そのため、投稿から一定期間経過しても意見照会が届かない場合は、開示請求がされない可能性があります。

どのくらいの期間をみるかですが、携帯電話回線を使用して投稿した場合は3か月、固定回線を使用して投稿した場合は6か月から1年が目安となります。

ログ保存期間について詳しくは、こちらの記事で解説しています。

開示請求を受ける可能性がある場合、誰でも不安なものです。

ご自身のケースについて、詳しい見通しについて知りたい方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

プロバイダのログとは?保存期間が発信者情報開示請求に与える影響

発信者情報開示請求について調べていると、プロバイダのログ保存期間が重要ということを目にすると思います。

そこで、この記事では、ログ保存期間が発信者情報開示請求に与える影響について整理してみたいと思います。

プロバイダのログとは

プロバイダのログとは、通信記録のことです。

この通信記録には、投稿に使われたIPアドレスや通信日時などが含まれています。

そして、これら記録から、投稿に使われた回線の契約者の情報を特定することができます。

そのため、ログが残っていればこれをたどって発信者特定の可能性がありますが、ログがなくなってしまうと発信者特定は極めて困難になります。

ログの保存期間とは

ほとんどのプロバイダは、ある通信がなされてから一定期間経過後にログを消去してしまいます。

つまり、ログが記録されてから消去されるまでがログの保存期間ということができます。

このログをどのくらいの保存すべきかは、法律などで決まっているものではありません。

そのため、ログ保存期間はプロバイダによってまちまちです。

ドコモ、KDDI、ソフトバンクなど、携帯電話回線のログは3か月程度でログが消えてしまうところが多いです。

OCN(NTTコミュニケーションズ)などの固定回線はそれより長く、6か月からそれ以上保存されていることが多い印象です。

ログの保存期間を延長してもらうには

プロバイダによっては、「発信者情報開示請求を予定しているため、このログの保存期間を延ばしておいてほしい」と要請すれば、それに応じてくれることがあります。

また、任意請求を行うと、それによってログ保存期間の延長の効果が得られることもあります。

その他、ログ保存のために裁判(仮処分)をすることもあります。

ログ保存期間が発信者情報開示請求に与える影響とは

ログ保存期間が経過すると、発信者特定の特定が極めて困難になります。

そのため、例えば、1年以上前の投稿について発信者を特定したいと思っていても、それが成功する可能性は高くありません。

投稿者の特定は時間との勝負といわれるのは、この理由によるものです。

ログ保存期間については以上のとおりですが、プロバイダのログ保存期間が経過しても、ケースによっては発信者特定の可能性が残されています。

ご自身のケースについて、詳しい見通しについて知りたい方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

発信者情報開示請求の対象になる書き込み・投稿を5つにわけて解説

この記事では、掲示板やSNSへの投稿について、どのような投稿が開示の対象となるのか、代表的なものを解説しています。

※なお、「誹謗中傷」という言葉が使われることが多いですが、これは法律用語ではありません。「誹謗中傷」といわれる場合は、名誉毀損、プライバシー権侵害、名誉感情侵害などを含むものと考えるのが良いでしょう。

名誉毀損

インターネット上の投稿で、開示の対象とされる代表的なものが名誉毀損です。

その投稿が名誉毀損にあたると、発信者情報の開示が認められます。名誉毀損とはどのようなものか、どういう場合に名誉毀損が成立するかは、こちらの記事で解説しています。

プライバシー権侵害

プライバシー権侵害も、開示の対象とされる代表的なものです。

プライバシー権侵害とはどのようなもので、どういう場合にプライバシー権侵害となるかは、こちらの記事で解説しています。

著作権侵害

著作権侵害も開示の対象となります。

開示請求における著作権侵害は、著作権侵害にあたることが明白なケースが多いです。

例えば、画像や動画をそのまま無断転載した場合、ほとんどのケースで著作権侵害となります。

一方、文章を転載する場合や、「引用」の形式になっている場合は判断が複雑になってきます。

著作権について詳しく知りたい方は、下のリンクからこのサイトの著作権に関する各記事を参考にしてください。

名誉感情侵害(侮辱)

「バカ」「アホ」「クズ」など、単純な悪口のようなものについては名誉感情の侵害(侮辱)となる場合があります。

名誉感情とは、自分自身に対して持つ主観的な評価をいいます。「プライド」と言い換えてもよいでしょう。

名誉感情が侵害されたかどうかは本人の感じ方によるところが大きいですが、法律上は「社会通念上許される限度を超える」かどうかで判断されます。

「アホ」という記載が1つあるだけでは、「社会通念上許される限度を超える」と判断される可能性は低いでしょう。

しかし、「アホ」であっても何度も繰り返して書き込まれたり、「ゴキ●リみたいな顔だな」などと下品・下劣な表現が使われたときは、「社会通念上許される限度を超える」と認められる可能性が高くなります。

肖像権侵害

人はみな自分の顔や姿をみだりに撮影、公開されない権利を持っています。

このような権利を肖像権といい、肖像権を侵害するような投稿は開示の対象となります。

プライベートで撮られた写真や、非公開のSNS上にアップロードされた写真を転載して一般に公開することは肖像権侵害に該当する可能性が高いです。

一方、写真を公開することに本人が同意しているといえる場合には、開示の対象にはなりません。

例えば、ホームページで公開している顔写真を転載することは、基本的に肖像権侵害とはいえないでしょう。

しかし、写真の転載は著作権侵害には該当しますし、顔写真を使うことでその人のプライバシー権侵害となったり名誉毀損となるケースもあります。

したがって、インターネット上にあるからといって、他人の顔写真などを転載することは権利侵害となると考えた方がいいでしょう。

一般的な基準は以上のとおりですが、やはり個別具体的な事情によって結論は違ってきます。

ご自身のケースについて、詳しい見通しについて知りたい方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

インターネットにおけるプライバシー権とは?成立の3要件を解説

インターネット上の投稿がプライバシー権侵害にあたるというのが、開示が認められる代表的なケースです。

この記事では、プライバシー権侵害とは何か、また、どのような投稿が名誉毀損となるのかについて解説しています。

プライバシー権侵害とは

プライバシー権侵害とは、他人のプライベートにかかわることをみだりに公表することです。

もっとも、プライベートなことを公表することがすべてプライバシー権侵害になるわけではありません。

例えば、「○○さんは毎朝コーヒーを飲んでいるらしい」ということをネットに晒されても、おそらくプライバシー権侵害にはならないでしょう。

プライバシー権侵害に対しては法的措置をとることができますから、それに見合うだけのプライベートの内容が公表がされることが必要です。

なお、プライバシー権侵害と似たものとして、「個人情報保護」というものがあります。

個人情報もプライバシーも重なる部分はありますが、ネットの誹謗中傷を考えるうえでは「個人情報保護」の概念はあまり使われません。

そのため、発信者情報開示請求に関しては、プライバシー権侵害を考えればよいことが多いでしょう。

以下では、プライバシー権侵害の要件についてみていきたいと思います。

プライバシー権侵害の成立要件

特定性(同定可能性)が認められるか

まず、どれだけ秘密の内容を公開されても、それが誰をことなのか読者がわからなければ、プライバシー権侵害は成立しません。

そのため、プライバシー権侵害が成立するためには、その投稿が「開示請求者のことを指している」といえることが必要です(このことを「特定性(ないし同定可能性)」といいます。)。

特定性について詳しくは、こちらの記事で解説しています。

プライバシー権侵害の成立の3要件

プライバシー権侵害は、一般的には次の3つの要件がすべてそろっている場合に成立するとされています。

- 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること

- 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められることがらであること

- 一般の人々に未だ知られていないことがらであること

ややわかりづらいと思われますが、この3つがそろっているといわれる典型例は、次のようなものがあります。

- 個人の氏名、住所、電話番号、顔写真

- 給料・年収の額

- 不倫している事実

- 特定の人と交際していること、肉体関係があること

- 病歴(特に、性病、偏見のある病気、精神疾患など)

- 性的マイノリティであること

- 夜のお店(いわゆるキャバクラや風俗店)で勤務している(いた)こと など

なお、投稿の内容が本当のことであっても、プライバシー権侵害は成立します。

名誉毀損の場合は、内容が本当ことであれば成立する可能性が低くなります。

この違いは意識する必要があるでしょう。

違法性阻却事由があるか

違法性阻却事由というものがあると、例外的にプライバシー権侵害は成立しません。

プライバシー権侵害の場合、一般的には次の内容が認められれば違法性阻却事由があると考えられています。

その事実を公表する理由が公表されない法的利益に優越する場合

これをどう判断するかですが、様々な要素を総合して判断するとされています。

これまでの判例で例示された考慮要素は、次のようなものです。

- 公開された情報の性質や内容

- 情報が伝達される範囲

- 被害者が被る具体的な被害の程度

- 被害者の社会的地位

- 公開されたときの社会的状況や、その後の変化

- 情報を公開する必要性

- 公開された媒体の性質

もっとも、これが認められるのは犯罪報道や、公権力を行使する公務員(知事や議員など)の問題行為の公開などのケースに限られます。

単に大衆の興味を満たすような内容では違法性は阻却されないので注意しましょう。

判断に迷う場合は弁護士に相談を

プライバシー権侵害に関する一般論は以上のとおりですが、判断に迷うケースも少なくないと思います。

それぞれのケースでプライバシー権侵害が成立するかの見通しを立てるためには、やはり一度弁護士に相談されることをお勧めします。

インターネットにおける名誉毀損とは?成立するケースや内容について解説

ネット上の悪口に対して、「それは名誉毀損だよ」とか、「名誉毀損で開示請求してやる」と発言している人を見ることよくがあります。

実際、発信者情報開示が認められる代表的なケースが名誉毀損です。

しかし、「名誉毀損」というものがあることは知っているけど、それがどんなものか、詳しいことは知らない方も多いと思います。

この記事では、「名誉毀損」にまつわる疑問についてQ&A形式で説明しています。

Q 名誉毀損とはどのようなものか

名誉毀損とは、文字通り人の名誉を傷つける行為です。

ここでいう「名誉」とは、その人の社会の人たちから受ける評価(社会的評価)を意味します。

例えば、「不倫をしている」とか「脱税している」などとネットで公開された場合、社会の人たちから受ける評価は悪くなります。

このような場合に、「名誉が傷つけられた」ということができます。

あくまで社会の人から受ける評価が問題となりますから、単に自分が気分を害したとか、不快な気持ちになったというだけでは名誉毀損にはなりません。

ちなみに、名誉が傷つけられた場合でも、それが表現の自由や公共の利益のためやむを得ないといえるときも、例外的に名誉毀損は成立しません。

「○○さんが○○罪で逮捕されました」という報道は、それ自体は○○さんの社会的な評価を下げるものです。

しかし、それが原則として名誉毀損の問題にならないのは、このような報道が公共の利益のため許されるとされているからです。

Q 誰のことをいっているか分からなければ名誉毀損は成立しない?

どんなにひどい誹謗中傷であっても、それが誰のことを指しているかがわからなければ、名誉毀損は成立しません。

書かれているのが誰のことか分からなければ、誰の名誉も傷つきようがないからです。

ただし、この「誰のことをいっているか」は、前後の文脈を含めて判断されます。

そのため、たとえその投稿自体には名前が書かれていない場合であっても、前後の文脈から「あの人のことを言っているんだろうな」ということを読者がわかる場合、名誉毀損は成立する可能性があります。

したがって、「実名は書いていない」「伏字になっている」「書いたのはイニシャルだけ」という理由から、安易に名誉毀損が成立しないと判断されるわけではありません。

この「特定性」について詳しくは、こちらの記事で解説しています。

Q 「バカ」とか「クズ」のような単純な悪口でも名誉毀損は成立するか

「バカ」とか「クズ」のような単純な悪口だけでは、名誉毀損が成立する可能性は低いです。

先述のとおり、名誉毀損は社会の人たちからの評価を悪くしたときに成立するものです。

しかし、「バカ」や「クズ」といった単純な悪口は、単に「その投稿者はそのように考えているんだな」との印象を与えるに過ぎず、社会一般の人の考えに強く影響を与えるものではないと考えられているからです。

とはいえ、真実でない事実に基づく悪口は名誉毀損が成立します。

例えば、○○さんは不倫などしていないのに「○○さんは不倫していてバカな奴だ」という投稿は名誉毀損になる可能性が高いといえます。

また、単純な悪口でも、何度も執拗に投稿を繰り返したり、差別的な内容であったり、口汚く罵るような表現の場合は、名誉毀損になる可能性があります。

さらに、このような投稿は、「侮辱」ないし「名誉感情侵害」という別の違法行為に該当する可能性もあるので注意が必要です。

なお、ネガティブな内容のレビューや感想でこの社会的評価が低下するかどうかについては、こちらの記事で解説しています。

Q どのような内容が「名誉を毀損する」と判断されやすいか

先述のとおり、「名誉を毀損する」というのは社会の人たちからの評価(社会的評価)が低下した場合に成立します。

社会的評価が低下したと認められやすいのは、ネガティブな「評価」ではなくネガティブ「事実」が記載されたときです。

具体例としては、次のようなものです。

- 犯罪を行っている

- 不貞行為・不倫行為をしている

- いわゆる「援助交際」「パパ活」をしている

- 違法薬物を使用している

- 腐った料理を提供している

- 医療ミスをした

- 残業代を支払っていない

- 職場で女性スタッフの身体を触るなどしている

- 職場で部下に対して暴言や暴力を繰り返している など

Q 内容が真実であれば名誉毀損は成立しないか

名誉毀損の場合、たとえ投稿内容が真実であったとしても、それが「公共の利害に関する」もので、かつ、「公益の目的」のために投稿されたものでなければ、名誉毀損は成立します。

「公共の利害に関する」というのは、それが社会の正当な関心事であるという意味です。

例えば、国会議員の方がいつ誰と会食したか、という報道は社会の正当な関心事にあたる場合が多いでしょう。

一方、近所の専業主婦の方がいつ誰と飲み会に行ったか、という内容は社会の正当な関心事にあたることはほぼないと思われます。

「公益の目的」とは、社会の利益のためにその投稿をしたということです。

たとえ、投稿内容が「公共の利害に関する」ものだとしても、それが下品な興味を引くことを目的とした投稿であれば、この「公益の目的」があるとは認められません。

さらに、「内容が真実であれば」という前提ですが、この「真実」というのは、「確かな証拠から真実といえる」ことが必要です。

単なる噂話はもちろん、たとえ真実であってもその証拠がない場合も「真実」とは認められませんので注意が必要です。

Q 「真実だと誤解していた」場合、名誉毀損は成立するか

本当は真実ではないのに投稿者が真実であると誤解していた場合でも、ほとんどのケースで名誉毀損が成立するといえます。

法律の世界では、真実であると誤解していたケースで名誉毀損が成立しない場合もあるとされています。

しかし、現実的にはそのようなケースはほとんどありません。

真実であると誤解していたケースでは、その誤解に「相当な理由」がなければいけません。

この「相当な理由」のハードルはかなり高いと考えられています。

単に「ネットで他の人も言っていた」とか「そういう噂がある」というだけでは、間違いなく名誉毀損は成立すると解釈されるでしょう。

裁判では、「確実な資料、根拠」によるものでなければ名誉毀損は成立するといわれていますので、やはり「誤解していただけ」という理屈は名誉毀損ではほとんど受け入れられないと考えて差し支えありません。

判断に迷う場合は弁護士に相談を

名誉毀損に関する一般的なQ&Aは以上のとおりですが、判断に迷うケースも少なくないと思います。

それぞれのケースで名誉毀損が成立するかの見通しを立てるためには、やはり一度弁護士に相談されることをお勧めします。