インターネットの自分の書きこみは削除できる?

発信者情報開示請求の増加に伴い、投稿した後になって「自分の書きこみも特定されてしまうのではないか・・」と後悔する人も増えてきました。

そこで今回は、自分の書き込みは削除できるのか、削除すれば開示請求から逃れることができるか等について解説します。

自分で行った投稿を削除する方法

TwitterやGoogleマップのクチコミなど、サイトに自分の投稿を削除する機能がある場合、これを利用すれば自分の投稿は削除できます。

問題となるのは、そのような削除機能がないパターンです。

この場合は、サイト運営者に自分の投稿を削除してほしいと依頼するしかありません。

しかしながら、 法律上は、削除請求ができるのは被害者に限られます。

そのため、削除請求をしてみてもサイト側がそれに応じる可能性は高くはありません。

もっとも、サイトによっては、 弁護士が交渉することにより削除に応じてくれることもあります。

この点の対応はサイトによってまちまちですので、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。

削除したら特定はされずに済むか

これについては、開示請求側の作業がどこまで進んでいるかによります。

例えば、被害者の方がその投稿を見つけていない段階や、見つけていても(スクリーンショットなどの方法で)証拠化が済んでいない段階であれば、削除することで特定される可能性はかなり低くなります。

また、サイトによっては、投稿が削除されるとIPアドレス等も同時に削除されるものがあります。

このようなサイトの場合は、IPアドレス等が開示される前にご自身の投稿を削除することで、特定を防ぐこともできます。

投稿が証拠化され、 サイトからIPアドレス等が開示された後は、削除したとしても特定の手続を止めることはできません。

この場合は、投稿の内容が違法でないことを主張するか、 早期に示談に進むという選択をすることが必要になります。

一般論としては以上のとおりですが、それぞれのケースによって結論は違ってきます。

そのため「軽はずみで投稿したものの、特定されないか不安になってきた」とか「開示請求をすると脅されて困っている」という方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

Googleマップの口コミ(レビュー)を削除する方法や申請の手順を解説!

Googleマップは、事業者にとってビジネス情報を無料で提供できる非常に便利なサービスです。

しかし、検索エンジンで店舗名や会社名を検索しただけで、評価の星の平均点や口コミが自動的に検索結果に表示されてしまいます。

Googleマップの口コミの影響力は決して小さいものではありません。

そして、投稿された口コミの中には誹謗中傷ともいえるものもあり、これが店舗や会社に被害を与えていることがあります。

そこで今回は、問題のある口コミ(レビュー)に対する、ウェブフォームからの削除申請の手順を解説していきたいと思います。

① 削除申請フォームはどこにある?

削除申請は、インターネット上で行います。

削除申請フォームの入り口は複数ありますが、基本的にはここで紹介する2つを把握しておけばよいでしょう。

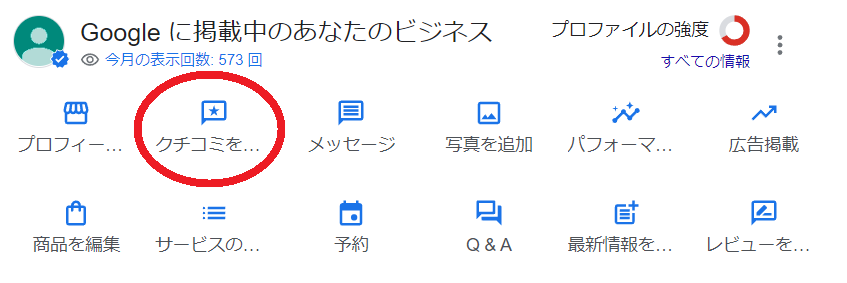

1 Googleビジネスプロフィールから

もしあなたの店舗や会社がGoogleビジネスプロフィールを利用している場合は、Googleビジネスプロフィールから削除申請フォームにたどり着くことができます。

ログイン後に表示される管理画面の左側にメニューバーがありますので、「クチコミを読む」をクリックしましょう。

そうすると、店舗や会社に対して投稿されたクチコミが表示されます。

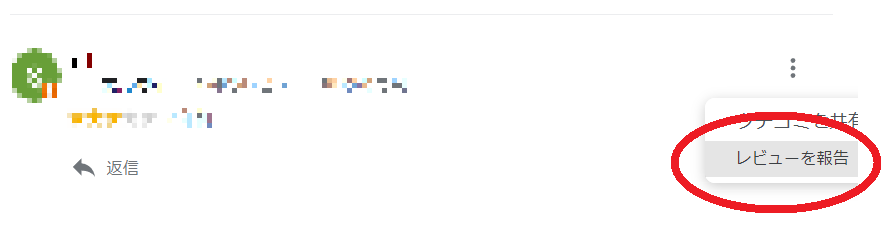

削除申請の対象になる口コミの右上部分に、・が3つ縦に並んでるところがあるので、そこをクリックすると、「レビューを報告」との文字が現れます。

これをクリックすることで、削除申請フォームに移動することができます。

なお、Googleビジネスプロフィールから申請した方が、削除が成功する確率が高いといわれています。

そのため、基本的にはここから削除申請フォームにいきましょう。

2 検索結果から

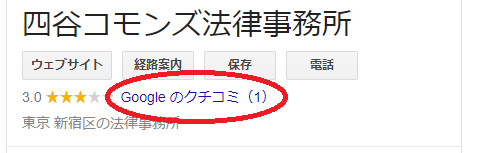

店舗名や会社名を検索すると、検索結果の右側にその店舗や会社の情報が表示されます。

こちらに、評価の星の平均点が表示されており、その右側に「Googleのクチコミ」とあるので、こちらをクリックします。

そうすると、口コミ一覧が表示されます。

削除申請の対象となる口コミの右上部分に、・が3つ縦に並んでるところがあるので、そこをクリックすると、「レビューを報告」との文字が現れます。

これをクリックすることで、削除申請フォームに移動することができます。

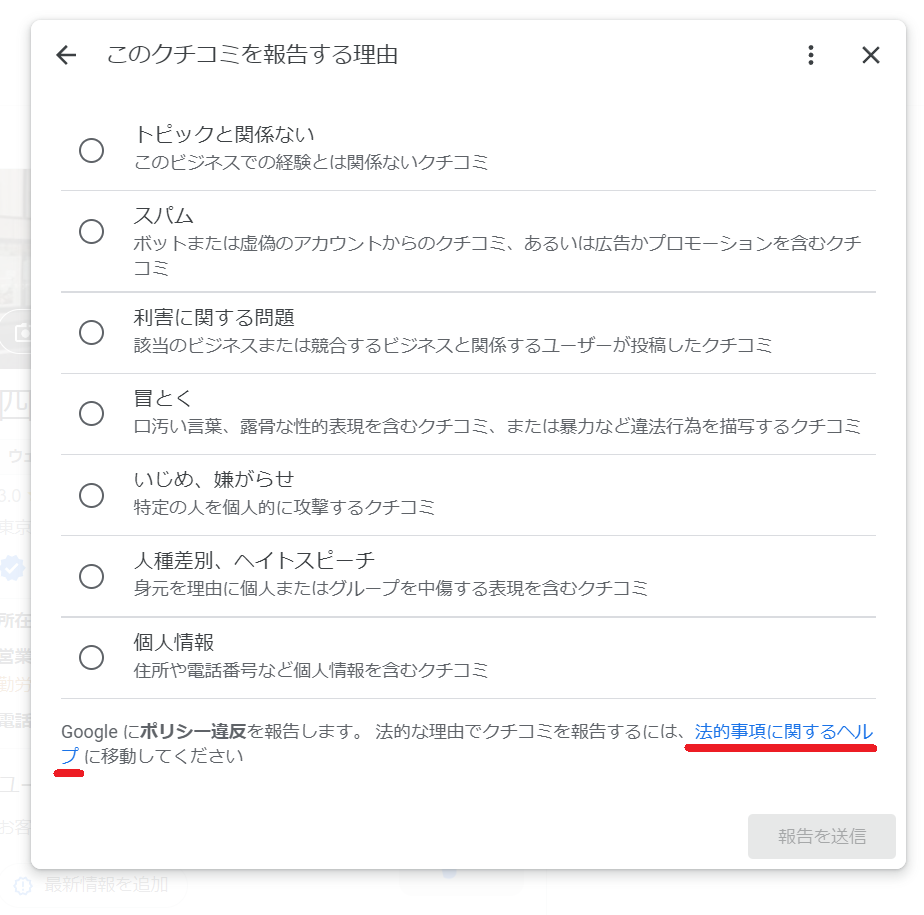

② 「このクチコミを報告する理由」は何を選ぶ?

7つの項目が現れますので、削除申請の理由に該当するものを選びましょう。

事実無根であったり、不当なクチコミであると考える場合は、一番下の「法的事項に関するヘルプ」を選びましょう。

※ちなみに、当事務所にラーメンの画像が投稿されたことがありました。おそらく近隣のラーメン店と間違えて投稿したものと思われます。このときは、「トピックと関係ない」から削除申請を行ったところ、無事削除されました。

③ 「Google 上のコンテンツを報告」では何を選ぶ?

次に表示されるのは、「Google上のコンテンツを報告」です。

このページでは「コンテンツを報告する理由を選択してください」の欄の「コンテンツを報告する法律上の理由」をクリックしましょう。

その後、下にある「その他の法的な問題」、「名誉毀損」、「リクエストを作成」と順番にクリックしましょう。

④ 「法律に基づく削除に関する問題を報告する」の各フォームを埋める

基本的には、各項目の指示にしたがって情報を入力していけば問題ありません。

最も入力に困る項目は、「上記の URL のコンテンツが違法であるとお考えの理由について、可能な限り具体的な法律の条文を引用し、詳しくご説明ください。」だと思います。

これについては、口コミの内容によってケースバイケースとなります。

基本的には、口コミの内容が店舗や会社の社会的評価を下げるものであって、かつ、その内容が真実ではないことを説明することになると思われます。

この口コミには、「○○」と書かれています。このような記載は、当社が△△であるという印象を一般読者に与えるものです。そのため、このクチコミは当社の社会的評価を低下させるものといえます。

また、この口コミに記載された「○○」という事実は、真実ではありません。真実でないといえる理由は、□□だからです。

虚偽の事実を公開することによって人の社会的な評価を低下させることは、刑法230条の名誉毀損罪に該当するものです。

以上の理由から、この口コミは違法であるということができます。

すべての項目を埋めたうえで、下の「送信」ボタンをクリックすれば削除申請は完了です。

削除されるまでの時間はどれくらい?

ケースによって違いますが、2週間から1か月程度かかるという印象です。

申請に対してGoogleがどのように対応したのか、Google社から通知が来ることはありません。

そのため、しばらくして口コミが削除されていれば成功ですし、1か月以上たっても削除されていない場合は、Googleは申請を拒否したと考えることになります。

まとめ

以上が、Googleマップの口コミについて削除申請を行う手順です。

もし文章作成に自信がないとか、一度自分でやってみたけどうまくいかなかった、という方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

Googleマップのクチコミ対策について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Twitterの開示請求は難しい?開示対象や誹謗中傷について解説

Twitterをはじめ、SNSでの誹謗中傷問題が注目されてきています。

誹謗中傷問題については、開示請求で犯人を特定する動きも多く見られるようになりました。

しかし、それについての情報が氾濫しているのも事実であり、中には過度に人を不安にさせるものや、不正確な情報も少なくありません。

そこで今回は、Twitterの誹謗中傷案件の情報を整理し、みなさんが疑問に思われるところをご説明したいと思います。

- 疑問① Twitterの投稿で情報開示(犯人特定)ができることは本当?

- 疑問② Twitterの情報開示(犯人特定)はどんなところが難しい?

- 疑問③ どういうツイートが開示対象?

- 疑問④ ツイートされた内容が本当のことなら開示対象にならない?

- 疑問⑤ 意見を言っただけのツイートは開示対象になる?

- 疑問⑥ 「自分は本当のことだと思っていたんです」という言い訳は通用する?

- 疑問⑦ 法律があるのにTwitterで誹謗中傷があふれているのはなぜ?

- 疑問⑧ ツイートした人が、開示請求がなされているとわかるのはいつ?

- 疑問⑨ Twitter社に対して開示の仮処分命令が出たということは、プロバイダに対する開示請求も必ず認められる?

- 疑問⑩ 誹謗中傷のツイートをした人は、逮捕されたりする?

- 疑問⑪ 犯人特定後の損害賠償請求はどのようなもの?

- まとめ

疑問① Twitterの投稿で情報開示(犯人特定)ができることは本当?

Twitterの投稿について、情報開示(犯人特定)を行うことは可能です。

報道されていないだけで、実際Twitterについて特定に至るケースは相当な件数があります。

Twitterの誹謗中傷案件が報道されることは多くはありませんが、だからといって「Twitterでは犯人特定がものすごく難しい」というわけではありません。

疑問② Twitterの情報開示(犯人特定)はどんなところが難しい?

Twitterの投稿について情報開示(犯人特定)ができるといっても、それなりの難しさはあります。

海外法人に対して開示請求をしなければならないという点でもハードルはありますが、もっとも難しい点は、Twitterの開示するIPアドレスは「投稿時」のIPアドレスではなく「ログイン時」のIPアドレスであるという点です。

「投稿時」のIPアドレスであれば、それに紐づいた回線契約者の氏名や住所が開示の対象となるのは当然です。まさに違法な投稿を行った際のIPアドレスだからです。

しかし、「ログイン時」のIPアドレスは、違法な投稿との関連性が必ずしも明らかでありません。違法な投稿をするためにログインされたのか、それとも他のツイートを単に見るためにログインしたのか不明だからです。

そのような議論があり、「ログイン時」のIPアドレスに紐づいた回線契約者の氏名や住所が開示の対象となるかどうか、なるとしてもどの範囲で認められるのか、解釈が分かれている状況です。

(投稿直前のログイン時IPアドレスであれば、それに紐づいた回線契約者の氏名や住所は開示が認められるけれども、それ以前のログイン時IPアドレスや、投稿後のログイン時IPアドレスでは開示が認められないという解釈がとられることが多い印象です。)

裁判官によって解釈の違いがあるために(たとえミスなく開示請求が進んでも)特定に至らない可能性があるということが、Twitterの情報開示(犯人特定)の成功率を低くしている要因となっています。

ちなみに、2022年10月1日から施行される改正法によりこの点の議論は進みましたが、それでも未だにこの問題が解決されたとはいえない状況です。

疑問③ どういうツイートが開示対象?

嘘の事実を投稿して人をおとしめるようなもの(名誉毀損)や、人が普通は知られたくないような事実を公開するようなもの(プライバシー侵害)が、開示対象となる典型的なパターンです。

その他、他人の写真(画像)を無断で転載することで著作権侵害となることもありますし、肖像権侵害となることもあります。

どのような投稿が開示請求の対象となるかについて詳しくは次の記事で解説しています。

疑問④ ツイートされた内容が本当のことなら開示対象にならない?

発信者側からの言い分として「本当のことをツイートしただけ」と言われることがよくあります。

この言い分を考えるにあたっては、名誉毀損のケースとプライバシー侵害のケースを分けて考える必要があります。

名誉毀損のケース

名誉毀損のケースでは、「本当のことをツイートした」というのは開示請求に対する有効な反論になります。

ただ、いくら本当のことであっても、いやがらせ目的などでの投稿は開示対象になることがあります。

また、法律の世界では、「本当のこと」というのは、「(証拠上)本当のこと」という意味です。

そのため、いくら「本当のこと」といっても、証拠がなければそれは「本当のこと」とは扱われませんし、逆に証拠がそろっていればいくら嘘と思っていても「本当のこと」と扱われることがあります。

名誉毀損についてはこちらの記事でも解説しています。

プライバシー侵害のケース

一方、プライバシー侵害のケースでは、「本当のことをツイートした」というのは有効な反論になりません。

つまり、ツイートされた内容が本当のことであっても開示対象となります。

また、逆に、本当のことでなくとも、プライベートに関することであればプライバシー侵害として開示対象になることもあります。

プライバシー権侵害については、こちらの記事でも解説しています。

疑問⑤ 意見を言っただけのツイートは開示対象になる?

基本的に、批判的な意見を言っただけでは開示対象にはなりません。

批判的なものであっても、意見を言うことは表現の自由の範囲内だからです。

ただ、嘘の事実を前提にした意見は開示の対象になることがあります。

例えば、そもそも不倫なんてしていないのに、「不倫をするなんて最低だ」と言うような場合です。

また、意見だとしても、あまりに攻撃的なもの、口汚いものなどは、表現の自由の範囲外として、開示の対象になることがあります。

この点について詳しくは次の記事で解説しています。

疑問⑥ 「自分は本当のことだと思っていたんです」という言い訳は通用する?

法律上は、本当だと信じたことについて「相当の理由」があれば、許されることがあるとされています。

しかし、実際にこれで許されるケースはあまりないと考えてよいでしょう。

これまでの裁判例からすれば、かなり信頼できる根拠をもって「本当のこと」だと信じた場合でなければ、許されていないからです。

例えば、「ネットで他の人もみんな言っていた」とか、「自分は他の人の投稿をコピペしただけ」という言い訳はまず通用しないと考えて差し支えありません。

疑問⑦ 法律があるのにTwitterで誹謗中傷があふれているのはなぜ?

この要因はいろいろなものが考えられますが、個人的には以下の3点が大きいと考えています。

- 基本的に被害者本人がアクションを起こさないと警察も裁判所も動かない

- 犯人特定には裁判の手続が必要で、この裁判に対応できる弁護士が多くない

- Twitter社から開示されるIPアドレス等の情報が、日本の法律が想定しているものではなく、このことが原因で開示ができないことがある

ただし、先述のとおり③については法律改正で改善される可能性があるようです。

疑問⑧ ツイートした人が、開示請求がなされているとわかるのはいつ?

プロバイダに対して開示請求がなされ、そのプロバイダが発信者に意見照会を行ったときが一般的です。

ただ、Twitter社が開示請求を受けた時点で、Twitter社が該当のユーザーにメールで連絡を行うこともあるようです(この記事執筆時点)。

そのため、早ければTwitter社からのメールを確認した時点、遅くともプロバイダから意見照会が郵送された時点で、ツイートした人は開示請求がなされているとわかります。

疑問⑨ Twitter社に対して開示の仮処分命令が出たということは、プロバイダに対する開示請求も必ず認められる?

「Twitter社に対して開示の仮処分が出された」ということと、「プロバイダに対する開示請求が認められる」というのは完全なイコールではありません。

確かに、開示の仮処分命令が出たということは、裁判所が対象のツイートについて「違法である」と一度判断したということになります。

しかし、開示請求の裁判を担当する裁判官は、仮処分命令を出した裁判官とは違います。

また、開示請求の裁判で、発信者側から意見照会に対する回答として詳細な反論がなされることがあります。

このように、プロバイダへの開示裁判がなされた場面と、Twitter社への仮処分命令が出された場面では、状況は同じではありませんから、同じツイートについての裁判でも、その結論が変わることは十分考えらるのです。

なお、Twitter社から開示されたIPアドレス等の情報では、プロバイダ側で技術的に発信者が特定できないという事態も起こることもあります。

このようなケースでも、開示が実現することはありません。

疑問⑩ 誹謗中傷のツイートをした人は、逮捕されたりする?

最近、ネットの誹謗中傷問題が注目されるようになり、警察等も以前よりはネットの問題について動いてくれることも増えたようです。

しかし、それでも、誹謗中傷で情報開示された人が全員逮捕されたりするわけではありません。

個人的な印象ですが、やはり逮捕されないケースの方が多いと思われます。

犯人特定に至っても、発信者側が示談交渉をするなどの対応をしていれば、基本的には民事の問題と判断され、逮捕などには至らないケースが多いのだと思います。(警察は自身らの活動が民事の交渉材料として使われることを極端に嫌がります。)

もっとも、このことは軽微な名誉毀損や業務妨害についていえることです。

犯罪予告や、違法薬物のやりとり、児童ポルノのアップロードなどについては、厳しい取り締まりの対象となっています。

疑問⑪ 犯人特定後の損害賠償請求はどのようなもの?

犯人が特定された後は基本的に示談交渉に入り、そこで損害賠償の話し合いをします。

犯人特定後の示談交渉は、Twitterの案件であっても一般的なネット誹謗中傷案件とほとんど変わりません。

ネット誹謗中傷案件の示談の相場については、こちらの記事で解説しています。

まとめ

Twitterの誹謗中傷問題で、法律実務の実際のところは、以上説明したとおりです。

ただ、もちろんケースによって結論は変わってきますので、実際の案件で弁護士が対応する場合には、上記を踏まえつつも適切な方針を検討することになります。(このあたりが各弁護士の腕の見せ所といったところでしょうか。)

当事務所ではTwitter社への情報開示請求について豊富な実績があります。

また、Twitterへの投稿で開示請求を受けた方の非開示に向けた対応や示談対応についても承っております。

「自分のケースでも開示できるのかな?」とか「自分のツイートに対して開示請求を受けてしまった」という方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

子供のスマホトラブルを避けるための親がすべきこと|10代向けネット法律相談

最近では、「こどもがスマホのトラブルに巻き込まれた」という事件が報道されることは珍しくありません。

こういった世の中ですから、こどもにスマホを使わせることを心配する方もいらっしゃると思います。

しかし一方で、スマホやネットが教育にも活用されるようになり、こどもがスマホを使うことも当たり前になってきました。

そのため、こどもをスマホに一切触れさせない、ということも現実的ではないと思います。

そこで、弁護士の立場から、こどもをスマホトラブルから守るために、周りの大人ができることをお伝えしたいと思います。

1.スマホを使う上でのルールを、事前に決める

こどもにスマホを与えるにあたって、何の制限もなく使わせると、トラブルに巻き込まれる可能性は高くなります。

ただ、行き当たりばったりに制限しようとすると、当然、反発が予想されます。

また、制限されるのを避けようとして、大人に隠れてスマホを使うようになるかもしれません。

そこで、スマホを与える「前」に、スマホを使う際のルールを決めておきましょう。

(すでにスマホを与えている方でも、今の状況を確認し、必要であればルールをつくってもいいでしょう)

決めるべきことは、例えば次のものが考えられます。

| 1 スマホを使っていい時間帯 2 1の時間帯のうちでも、スマホを使ってはいけないとき(食事中や勉強中など) 3 課金のルール 4 やってはいけないこと 5 困ったことがあったら大人に相談すること(相談されたら怒らないことは約束してあげましょう) 6 何かあったときはスマホの中身を大人が確認できるようにすること |

条件を決める際のポイントとしては、必ず「ルールを作るプロセスに、こどもも参加させる」ということです。

大人が一方的にルールを突きつけても、こどもが納得しなければ、ルールを守らない可能性があるからです。

こどもを納得させるためには、選択肢を与えるなどして一緒に話し合い、こどもが自分で選んだと感じられるようなルールを作ることが大切です。

2.アプリにどんな危険があるか、大人が先に理解しておく

スマホアプリは新しいものがどんどんリリースされており、大人はそのスピードについていけないことがほとんどです。

しかし、こどもはどんどん新しいアプリを取り入れます。

大人が思いもよらない使い方をしていることも珍しくありません。

それでも、こどもがよく使っているアプリには、どのような危険があるか、というのは、大人が先に把握しておきましょう。

アプリを使うときは、その楽しい面にばかり目が行くのが普通です。

そのため、どんな危険が想定されるか、という視点を、大人の方で常に持っておく必要があります。

大人が「最近のアプリはよくわかんないから」とか「こどもの方が詳しいから」と言って面倒くさがることは、こどもを危険にさらすことです。

そのため、少なくとも、こどもがよく使っているアプリ(今でいえば、LINE、Instagram、Tik Tokなど)くらいには興味を持ち、そのリスクなどを確認しましょう。

3.クレジットカードの管理を徹底する

スマホのアプリには有料のものも多くあり、その決済方法としては、クレジットカードの利用が一般的です。

そして、スマホの金銭トラブルで一番多いのが、このクレジットカードの利用です。

こどもが大人のクレジットカードを使って何万円も課金してしまった、というケースは非常に多くあります。

こどもが大人のクレジットカードを使ってしまう例として、「勝手に財布から抜き取って使う」ということはすぐに考え付くと思います。

しかし、この想定だけでは十分ではありません。

注意すべきなのは、こどもが使うスマホ端末やアカウントに、大人のクレジットカード情報が残ることがあるということです。

例えば、「300円分だけ!」とこどもにせがまれて、そのくらいならいいかと思ってクレジットカードを使わせてあげたとします。

このときに、クレジットカードの情報が残ってしまうことがあるのです。

そのため、こどもが使うスマホ端末やアカウントでクレジットカードを使ったときは、その情報を削除するなど、後から使えないようにしてはじめて「管理を徹底した」といえます。

なお、よくある法律相談として、「こどもが勝手に使ったんだから、返金してもらえないか」というものがあります。

返金の可能性はありますが、はっきり言って簡単ではありません。

裁判が必要になるケースも多いです。

また、裁判では、使われたクレジットカードがどう管理されていたか、という点も重視されます。

そのため、やはりクレジットカードの管理を徹底することは、非常に大切なことといえます。

4.スマホについて相談しやすい環境を作っておく

スマホのトラブルは、時間が経つとどんどん解決が難しくなっていきます。

しかし、トラブルの詳しい状況は、外からは見えないものです。

つまり、本人から聞かない限り、詳細はわからないのです。

そのため、スマホを与えるときに、「スマホで困ったときには、すぐに相談してほしい」ということを伝えましょう。

そして、このときは必ず「相談されても絶対に怒らない」「困ったら大人も一緒に考る」という約束をしてあげましょう。

5.こどもが相談してきたら、否定せず最後まで話を聞く

もしスマホについてこどもから相談されたら、絶対に怒ったり否定したりせず、最後まで話を聞きましょう。

こどもが大人に相談するときは、よほどの勇気が必要です。

このときに大人が怒ったり否定したりすると、こどもが委縮してしまい、それ以上話せなくなってしまいます。

そして、こどもが話さなくなると、大人が助けてあげる機会を失い、どんどん悪い方に進んでいく悪循環が生まれてしまいます。

また、こどもが最初に伝えてきた内容がトラブルのすべてではない可能性もあります。

怒られる可能性の低いトラブルから小出しに申告することも、十分考えられるのです。

そういう意味で、こどもの相談については最後まで話を聞くというのが絶対に必要です。

そして、話を聞き終わったら、その場で怒るのではなく、まずはトラブル解決の方法を一緒に考えてあげましょう。

なお、こどもからスマホの困りごとについて、わーっと相談されると、大人も不安になったりするものです。

しかし、大人がこの不安に任せて怒ったり感情的になることは、トラブル解決にはマイナスでしかありません。

大人の方も、このことを自覚しましょう。

つまり、「こどもから相談されたときは自分も不安になるけれども、感情的にはならないようにしよう」という心構えをしておくというのが必要です。

(とはいえ、大人も動揺することもあるので、感情的になりそうなときは、「大事なことだから少し考えるね」と言って、いったん離れてクールダウンの時間を作るのもいいでしょう)

6.定期的に、ルールを守れているかを振り返る

定期的に(慣れるまでは週1回、少なくとも月1回)、こどもがスマホのルールを守れているかどうか一緒に振り返りましょう。

このとき、注意しなければいけないことは、必ず「守れている部分を褒める」ということです。

守れていないことに目が向きがちですが、注意ばかりしてしまうと、ルールを守ろうという気持ちが萎えてしまいます。

そのため、まずは「トラブルなくスマホを使えて偉いね」「このルールはちゃんと守れているね」ということを伝えましょう。

そういう意味で、「ルールはこどもを褒めるためのもの」と認識しましょう。

なお、守れていないルールがあるときは、そのルール設定自体に問題があるか、こどもに対処しきれない理由があることがほとんどです。

こういうときは、ルールをより具体的にするとか、もう少しハードルを下げてあげるなどの対応が必要です。

例えば「22時以降はスマホを使わない」というルールを、こどもがどうしても守れないとします。

その場合、なぜ守れないのか聞いてみましょう。

そして、守れない理由が、「ゲームの対戦が終わらない」だとしたら、1対戦あたり何分くらいかかるのかを確認し、例えば30分くらいだとしたら「21時30分以降は新たに対戦を始めない」というルールに組み替えるとうまくいくかもしれません。

このようにしていけば、こどもはルールを守るにはどうするればいいか、よりわかりやすくなります。

また、こどもがルールを守ることができるようになれば、大人も褒める機会をより増やすことができます。

さらに、こどもを褒める機会が増えれば、振り返りの時間が楽しいものになり、こどもの状況を把握しやすくなりますし、こどももスマホついて大人に相談しやすくなります。

(ただ、はじめからうまくいくことは少ないので、辛抱強く試して、自分たちに合ったスタイルを探してみてください。)

7.おわりに

スマホやネットの環境は変わっていくもので、こどもに対する危険もどんどん変化していきます。

周りの大人ができることは、こどもに適切な使い方を教え、また、トラブルに巻き込まれたときは助けてあげることです。

私たち大人も、スマホやネットの知識をときどきアップデートし、こどもをスマホトラブルから守れるようにしておきましょう。

スマホの使用で絶対に守ってほしい7つのこと|10代向けネット法律相談

スマホは気軽にインターネットを利用できるもので、とても便利なものです。

これを読むみなさんも、インターネット検索をしたり、YouTubeを見たり、SNSを利用したりすると思います。

すごく便利なスマホですが、実は、世の中では、スマホによるトラブルがたくさん起きていることを、みなさんは知っていますか?

私は、日々、インターネットトラブルの法律相談を受けています。

この経験から、10代のみなさんがトラブルに巻きこまれないために、スマホを使ううえで絶対に守ってほしい「7つのこと」お伝えしたいと思います。

1.人の悪口を書きこまない

ネットをみると、当たり前のように人の悪口が書いてあります。

こういう悪口が楽しく感じる人もいるかもしれません。

しかし、みんなが書いているからといって、悪口を書くことはやめましょう。

(相手が「悪いヤツ」だったとしてもです!)

インターネットのトラブルでとても多いのが、この悪口です。

自分の名前は出してないしバレないでしょ、と思う人もいるかもしれません。

しかし、日本には、書きこんだ人が誰かを調べる法律があります。

悪口を書いたことがバレるのは、実はよくあるのです。

イタズラの気持ちで書いて、あとで大変なトラブルになることはとても多いです。

こういうトラブルに巻きこまれないためにも、人の悪口を書くのはやめましょう。

すでに書きこんでしまった人や、どういう書きこみがダメかを知りたい人は、下の記事も見てみてください。

| 【参考記事】

【10代のためのネット法律相談】匿名で他人の悪口を書いてしまったら

|

また、書きこんだことがバレたときどうなるかを知りたい人は、下の記事を見てみてください。

| 【参考記事】 |

2.SNSに過激な写真や動画を載せないようにしよう

面白い写真や動画は、みんなから「いいね!」してもらえます。

しかし、中には、あなたが「面白い」と感じるものでも、他の人はイヤな気分になるものもあります。

あなたが「面白い」ものを撮ったつもりでも、人に迷惑をかけていたり、法律を破ったりしていることもあります。

たとえば、人のジャマになる場所で写真を撮ったら、人に迷惑をかけています。

また、たとえば10代のみなさんがお酒を飲んでいる写真を撮ったら、法律を破っていますよね。

知り合いしか見ないからいいじゃん、と思った人もいると思います。

しかし、インターネットで公開された写真や動画は、みなさんが思っているより、ずっと多くの人に見られています。

そして、中には、あなたが人に迷惑をかけたり、法律を破ったりしている姿を、わざと広める人がいます。

また、そういう姿を見て、あなたのことを悪く言ったり、攻撃してくるような人たちも、たくさんいます。

こういうトラブルを「炎上」と言ったりもしますが、この「炎上」が起こるケースも、実はすごく多いのです。

トラブルに巻きこまれないためにも、過激な写真や動画を載せるのはやめましょう。

写真や動画をSNSに載せるときは、いったん落ち着いて「人に迷惑をかけて撮ったものじゃないか」「普通の人が見たらイヤな気持ちにならないか」ということを考えてからにしましょう。

なお、実際に「炎上」が起きてしまったときは、下の記事を参考にしてみてください。

| 【参考記事】 |

3.ネットでの「出会い」には気をつけよう

スマホを使えば、日本だけでなく、世界中の人とも知り合うことが簡単にできます。

しかし、ネットの「出会い」には、現実の出会いにはない危険があります。

この危険があるのは、いわゆる「出会い系」アプリを使うときだけではありません。

SNSで同じ趣味の人とやりとりをして仲良くなって、「今度実際に会おうよ!」となったときも、同じように危険があります。

下の記事を参考に、ネットでの「出会い」はなぜ危険があるのか、また、そこにはどういうトラブルがあるのかを知り、実際に「出会う」ときは十分注意するようにしましょう。

| 【参考記事】 |

4.人をだますサイトがあること知ろう

インターネットは便利なものですが、この仕組みを使って悪いことを考える人も、たくさんいます。

人をだましてお金を取ろうとするサイトもあり、この被害にあっている人も多いものです。

人をだますサイトとして有名なものに、「ワンクリック詐欺」のサイトがあります。

下の記事では、このワンクリック詐欺がどういうものか、また、これを見たときはどうすればいいのかについて説明しています。

| 【参考記事】 |

5.著作権には気を付けよう

インターネットでは、写真(画像)、動画、音楽などを気軽に楽しむことができます。

また、これをコピーすることも簡単にできてしまいます。

しかし、コピーが簡単にできるからといって、それらを自由に使ってよいということではありません。

写真(画像)、動画、音楽などの作品には、「著作権」というものがあります。

著作権というのは、作品を作った人(作者)がもつ権利です。

作者に何も言わず勝手に作品をコピーしたり、自分のSNSで使ったりすると、この著作権を傷つけることがあります。

この著作権をめぐってトラブルになることも、とても多いです。

なお、インターネットにある作品の中には、作者が「使っていいよ」と言っているものもあります。

ただし、こういう場合も、「使ってもいいけど、こういう使い方はしないでね」としている場合も多いです。

例えば、「いらすとや」というサイトは「画像を使っていいよ」と言っているサイトとして有名ですが、それでも、「こういう使い方はしないでね」と言っています。(https://www.irasutoya.com/p/terms.html)

つまり、著作権って結構難しいのです。

自分のSNSに画像を載せるときは、自分で撮った写真や、自分が作ったイラストを使うのが一番安全です。

どうしても他の人の作品を使いたいと思ったときは、大人と一緒に、それを使うために必要なことを確認してみましょう。

| 【参考記事】 |

6.ゲーム課金には十分注意する

スマホには無料でできるゲームがたくさんあります。

そして、離れた友達とも一緒にプレイできるものもあり、とても楽しいものです。

しかし、こんなに楽しいゲームがなぜ無料でできるのか、みなさんは考えたことがありますか?

こういう無料でできるゲームも、レアキャラをゲットしたり、強いアイテムを手に入れるためにお金が必要になること(課金)があります。

無料のゲームは、こういうお金で成り立っているのです。

そんなの知ってるし、課金しなくても楽しめるよ、と思う人もいると思います。

しかし、課金の仕組みは、みなさんが思っている以上に怖いものです。

ゲームを開発している人は、人の心を深く研究し、あらゆる方法で課金させようとしています。

この力はとても強いもので、大人の人でも、課金の魔力から逃げられない人がたくさんいます。

まして、10代のあなたが、うまく逃げられるとは思わない方がいいでしょう。

実際に、10代の人がゲームに何万円と課金してしまった、ということはたくさん起こっています。

決して「自分だけは大丈夫」と思わないでください。

ゲームで課金するときは、毎回親に確認してもらうとか、一か月に使える金額を決めておくなど、お金を使いすぎない対策を必ずしておきましょう。

「自分はちゃんと課金を止められるから」と思って、何も対策をせずに課金を始めると、かなり高い確率でたくさん課金してしまいます。

もし、使いすぎてしまい、自分ではどうしようもなくなったら、下の記事も参考にして、早めに保護者や信頼できる大人に相談しましょう。

| 【参考記事】 |

7.困ったときは大人に相談すること

これまで説明したことを守ってもらえれば、あなたがスマホによるトラブルに巻きこまれる可能性はかなり低くなります。

それでも、スマホで困ったときは、保護者の方など、信頼できる大人に相談しましょう。

なお、大人の人向けに、こどもをスマホトラブルから守るためにできることもまとめました。

| 【参考記事】 |

こちらはぜひ、こどものスマホトラブル防止に興味がある人に読んで欲しいと思います。

この記事が、10代のみなさんのスマホトラブル防止に役立つことを願っています。

親のカードを使ってゲーム課金をしたらバレる?|10代向けネット法律相談

今回の質問

スマホでゲームをしていたら、どうしても有料(お金がかかること)のアイテムが欲しくなりました。

ダメもとでアイテムゲットのボタンを押してみたら、なぜか買うことができました。

ラッキー! と思って、他の有料アイテムもたくさんゲットしました。

ところが、よく調べてみると、お父さんのカードを使っていたみたいです。

何万円も使ってしまったみたいで、とても自分のおこづかいでは払えません。

バレずになんとかする方法はありませんか?

回答

残念ですが、お父さんにバレずになんとかする方法はありません。

お父さんには、毎月、カードの会社から「いつ、何に、いくら使ったか」の連絡があります。

そのため、いつかはカードを使ったことがバレます。

また、10代のあなたが、ゲームの会社に「間違えました、キャンセルしてください」と言っても、おそらくキャンセルしてくれないと思います。

ゲームの会社は、本当にあなたが勝手にカードを使ったのか、それともお父さんに「使っていいよ」と言われていたのかわかりません。

そのため、ゲームの会社は、お父さんにそのことを確認しないといけないからです。

あなたは、なるべく早く、お父さんにカードを使ってしまったことを言うべきです。

多分お父さんには叱られると思いますが、自分から正直に言った方が、後からバレるよりもマシです。

また、早めに言った方が、お金が戻ってくる可能性が高いです。

お父さんに、勝手にカードを使ったことを謝って、やってしまったことをかくさず伝えましょう。

今回あなたが使ってしまったお金について、ゲームの会社に返してほしいと言うか、それともあきらめるかは、お父さんが決めると思います。

お父さんが、お金を返してもらおうと思っているときは、「国民消費生活センター」に相談することを教えてあげてください。

ここに相談したからといって、絶対にお金が返ってくるわけではありませんが、何をするべきかは教えてくれるはずです。

そして、あなたは、お父さんに協力してあげてください。

ゲームの会社からお金を返してもらうためには、「どのゲームで、いつ、何を、どのくらい買ったのか」など情報が必要です。

思い出せるうちにメモをしておきましょう。

そして、お父さんや国民消費生活センターの人に聞かれたことには、正直に答えてください。

ネットにある画像は誰でも使っていいの?|10代向けネット法律相談

今回の質問

ネットで見つけた画像がすごく気に入ったので、自分のプロフィール画像に使いました。

そしたら、その画像を作った人から、「勝手に使わないで。今すぐ消してください。」とメッセージがきました。

ネットで誰でも見れるようになっていたんだから、使ってもいいんじゃないですか。

回答

ネットで見られるようになっているからといって、他の人が自由に使っていいというわけではありません。

画像には「著作権」というものがあります。

人の画像を勝手にプロフィール画像に使うことは、この著作権という権利を傷つけることになります。

同じようなことは他の人もやってる! と思うかもしれません。

しかし、そういう人たちも、著作権を傷つけているのです。

画像を作った人に訴えられたら(裁判を起こされたら)、負けてしまうでしょう。

こういうケースで裁判になり、お金を払うことになった、ということは、実はたくさん起こっているのです。

今回、あなたは、画像を作った人から「消してください。」と言われているようですね。

こういうときは、すぐに消しましょう。

また、勝手に使ったことを謝りましょう。

あなたが画像を消すことで、相手がそれ以上何も言ってこないなら、運がいい方だと思ってください。

あなたのやったことは、「お金を払え」と言われてもしかたがないことだからです。

ちなみに、「お金を払え」と言われてしまったら、もうあなた一人の力で何とかできることではありません。

こういうときは、信頼できる大人に相談し、また、その大人の人と一緒に、一度弁護士に相談しましょう。

Twitterで炎上したらどうすればいい?|10代向けネット法律相談

今回の質問

Twitterに、友達と悪ふざけをしたときの写真を載せてしまいました。

友達しか見てないと思っていたのですが、だんだん知らない人も見に来るようになって、私のことを悪くいうコメントも付くようになりました。

Twitterには自分の名前は出していませんが、これからどうなるか不安です。

写真を消せば大丈夫でしょうか?

回答

いまのあなたは、「ネット炎上」と呼ばれる状態にあります。

「ネット炎上」が起こったときにどうすれば一番いいのか、というのはとてもむずかしい問題です。

ただ、間違いなく言えることは、あせったり、おこったりしてはいけないということです。

言い訳を書きこんだり、あなたのことを悪くいうコメントに反応するのも絶対にやめましょう。

こういうことをすれば、もっと悪いことになります。

まずは、何も言わずに写真を消してみましょう。

あなたが写真を消したとしても、誰かがその写真をコピーして、いろいろなところに載せているかもしれません。

それでも、自分が載せた写真だけは消してください。

また、Twitterのアカウントは「非公開」にしましょう。(アカウントを「削除」することはおすすめしません。トラブル解決のためにあとで必要になる可能性があるからです。)

そのあとは、2~3日様子を見てみましょう。

様子を見ている間も、何も書きこんではいけません。

2~3日様子を見て、自分のことを悪くいう人が少なくなってきたら、「ネット炎上」はおさまります。

でも、アカウントをまた「公開」にしたり、新しく書きこみをすることは止めてください。

こうして「ネット炎上」がおさまったら、しばらくはTwitterなどのSNSを使うことはやめましょう。

そして、インターネットのちゃんとした使い方や怖さについて、あらためて勉強してみてください。

ちなみに、2~3日様子を見ても、どんどん悪い方に行くことがあります。

あなたの住んでいる場所を突き止められて、いやがらせをされたり、あなたの学校に苦情の電話がかかってくることもあります。

ここまで行ってしまったら、あなた一人の力で何とかできることではありません。

信頼できる大人に相談しましょう。

また、いやがらせが続くようであれば、その大人の人と一緒に、警察や弁護士に相談しましょう。

ワンクリック詐欺で個人情報を教えてしまったら?|10代向けネット法律相談

今回の質問

エッチなサイトを見ていたら、「サイトの使用料を払え」といきなり出てきました。

怖くなって、困っていると、「心当たりがない方はこちらに連絡してください」とあったので、連絡してみました。

サイトの人に、「サイト使用料にこころあたりがないので払えない」といいましたが、私の名前、住んでいる場所、電話番号などを聞かれたため、教えてしまいました。

これから先、サイトから連絡がきたら、どうすればいいのでしょうか?

回答

まず、サイトの方から連絡がない限り、こちらからは何もしなくて大丈夫です。

次に、サイトの方から連絡があるとすれば、「エッチな画像を見たんだからお金を払え」とか、「サイトに登録された記録がある。この記録を消すのにお金が○○万円かかる。」(このときの金額は、サイト使用料よりは少し安いのが普通)とか言ってくると思います。

これに対して「払えない」と言うと、「裁判をする」とか、「警察に言う」と言っておどしてくると思います。

これについて、あなたは「払えない」と言い、それ以上は話をせず電話を切りましょう。

相手の電話番号は着信拒否で問題ありません。

電話番号を変えて電話をしてきても、そのサイトの人とわかったら何も言わずに電話を切りましょう。

自分の家に変な人が来たり、裁判をされたりしたらどうしよう・・と思うかもしれませんが、心配いりません。

悪いサイトを作った人たちは、自分たちが悪いことをしていることをちゃんとわかっています。

あなたの家にわざわざ行ったら、自分が逮捕されるかもしれません。

また、裁判をしても勝てませんし、警察に行ったら、逮捕されに行くようなものです。

こういうリスクをわかっていて、わざわざそういうことをするでしょうか。

つまり、「あなたの名前や住んでいる場所は知っているぞ」とか「親に言うぞ」というのは、おどしの言葉なんです。

そのため、電話に出る必要はありませんし、もし出てしまっても「お金は払いません」と言うだけでいいのです。

ないとは思いますが、万が一変な人が家に来たり、変な郵便が来たら、迷わず警察に相談しましょう。

また、これもないとは思いますが、「裁判所」から「訴状」という郵便が来たら、弁護士に相談しましょう。

もっとも、ワンクリック詐欺は、自分たちの姿を見せずにお金を払わせるのがその手口です。

警察や弁護士への相談が必要になることはまずないと思いますので、そこまで心配いりません。

ワンクリック詐欺にあったらお金を払うべき?|10代向けネット法律相談

今回の質問

とても言いにくいのですが、エッチなサイトを見ていたら、突然、「サイトの使用料を払え」と出てきました。

サイトを見ていた以上、お金を払わないといけないのでしょうか?

また、「使用料について心当たりがないときは、こちらに連絡してください」といって、サイトの連絡先が書いてあります。

ここに連絡した方がいいですか?

回答

もし、サイト使用料について、説明もなしにいきなり「○○万円を払ってください」と出てきたものであれば、お金を払う必要はありません。

その直前に、あなたがエッチな画像や動画を見ていたとしても、お金は払わなくて大丈夫です。

法律の考え方がそうなっているからです。

こういうサイトは、悪いことをしているサイトだと考えてください。

また、心配になる気持ちはわかりますが、サイトに連絡することも絶対にやめましょう。

実は、サイトを見ただけでは、あなたの名前、住んでいる場所、電話番号などはサイト側には伝わっていません。

こういうサイトは、「お金を払ってください」といきなり言ってビックリさせて、サイトに連絡させようとしているのです。

つまり、「お金を払ってください」といきなり言うのは、サイトに連絡させるためのワナなんです。

もし、このワナに引っかかって、あなたがサイトに連絡したら、サイト側はおそらくあなたの名前や住んでいる場所などを聞いてくると思います。

ここで教えることで、はじめて、サイト側はあなたのことを知ることになります。

ちなみに、ここであなたの名前や住んでいる場所を教えてしまうと、サイトからのおどしがはじまります。

「エッチな画像を見たんだからお金を払え」「払わないとあなたの住んでいるところに行く」「裁判を起こす」というぐあいです。

悪いサイトのやり方、わかってもらえたでしょうか。

大切なことは、あなたがサイトに連絡して、あなたのことを教えるまでは、サイト側はあなたのことを何も知らないということです。

(たまに、「あなたが使っている携帯電話の機種やIPアドレスなどはわかっているんだ」と言ってくるサイトもありますが、これだけではあなたのことはわかりません。)

そのため、「お金を払え」と出てきても、無視することが一番です。あとは、そのサイトには近づかないようにしましょう。

【関連記事】